Wald kompakt - LWF aktuell 153

Hubschrauber bleiben öfter am Boden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Pflanzenschutzmittelbehandlungen aus der Luft sind in Bayern viel seltener als früher. (© S. Huber)

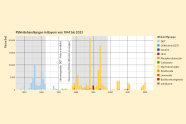

Die Behandlung unserer Wälder mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) aus der Luft ist in den letzten Jahren weiter rückläufig. Die sogenannten „Befliegungen" wurden im forstlichen Pflanzenschutz immer nur als letztes Mittel der Wahl eingesetzt. Langfristige Auswertungen der Entwicklungen dieser luftgestützten Behandlungen sind jedoch selten.

Die Abteilung „Waldschutz" der LWF hat in Bayern seit Ende des zweiten Weltkrieges aus der Luft durchgeführte PSM-Behandlungen analysiert. Im Rahmen der Recherche der Befliegungsflächen, der behandelten Baumarten und der eingesetzten Mittel wurden veröffentlichte Quellen, interne Berichte und kartographisches Material ausgewertet.

In der Rückschau lässt sich die Geschichte der Insektizidbehandlungen aus der Luft in vier Phasen unterteilen:

- In den Nachkriegsjahren von 1947 bis 1962 gab es in Bayern zahlreiche Befliegungen von überwiegend Nadelholzbeständen mit dem Insektizid DDT (28 % der gesamten Befliegungsfläche).

- Es folgten von 1963 bis 1977 nur wenige kleinflächige Behandlungen (2 % der gesamten Befliegungsfläche ebenfalls überwiegend in Nadelholzbeständen.) In diesen Zeitabschnitt fallen auch die wesentliche DDT-Einschränkung (1971) und das DDT-Verbot im Wald (1972). In den folgenden Jahren wurden „DDT-Ersatzstoffe" gesucht, wobei verschiedene Wirkstoffe getestet wurden. 1976 wurde mit Dimilin® ein Pflanzenschutzmittel zugelassen, das wachstumsregulierend auf Insekten einwirkte.

- Im Folgezeitraum von 1978 bis 1998 wurde dieses Pflanzenschutzmittel bei Applikationen aus der Luft in Bayern eingesetzt (56 % der Befliegungsfläche). Wenn auch auf geringer Fläche, so erfolgten doch fast in jedem Jahr Behandlungen gegen Nadel- und Laubholzschadinsekten.

- Ab 1999 wurden auch Wachstumsregler genutzt. Mittelausbringungen aus der Luft fanden seit 2000 nur mehr unregelmäßig und ausschließlich in Eichenbeständen statt (14 % der Befliegungsfläche).

Rückblickend gab es einen Wechsel bei den behandelten Baumarten: von Kiefer und Fichte zur Eiche. Im ersten Zeitabschnitt dominierte die Behandlung von Kiefernbeständen (gefolgt von Fichten- , Eichen- und Buchenbeständen). Im zweiten – mit deutlich weniger Befliegungen – lag der Fokus auf Schadinsekten an Kiefer und Fichte. Im dritten kamen Befliegungen gegen blattfressende Schmetterlinge in der Eiche hinzu – in ähnlichem Flächenumfang wie die der Baumartengruppen Kiefer und Fichte (z. B. gegen Forleule und Nonne). Seit 1998 wurden PSM-Behandlungen aus der Luft nur noch gegen Eichenprozessions- und Schwammspinner an Eiche eingesetzt. Summiert man die Flächen aller in Bayern im betrachteten Zeitraum getätigten Behandlungen blattfressender Insekten aus der Luft sortiert nach Organismen auf, so steht die Behandlungsfläche gegen den Schwammspinner an erster Stelle. Darauf folgen Nonne, Fichtengespinstblattwespe und Forleule.

Emanuel Geier, Hannes Lemme, Andreas Hahn

Ein Bergbewohner unter Druck

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Bei Schnee ist der Alpenschneehase durch sein weißes Fell hervorragend getarnt. (© Giedriius, PantherMedia)

Wie so oft wurde auch dieses Jahr eine stark bedrohte Tierart zum Wildtier des Jahres 2025 gewählt – der Alpenschneehase (Lepus timidus varronis). Als kleinste Unterart des im nördlichen Eurasien weit verbreiteten Schneehasen kommt er als Eiszeitreliktart nur im Alpenbogen vor. Eigentlich ist der Nager perfekt an die Bedingungen im Gebirge angepasst, doch durch die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Veränderungen seines Lebensraums wird es für die seltene Art immer enger.

Das Reich des Alpenbewohners sind die Hochlagen vom oberen Waldgürtel bis in die Gipfelregion. Vor allem im Bereich der Waldgrenze, wo Bergwald, Krummholzzone und alpine Matten eng miteinander verzahnt sind, finden die Hasen Deckung und Nahrung – je nach Jahreszeit Gräser, Kräuter, Zwergsträucher sowie Knospen, Zweige und Rinde.

Im Sommerkleid sieht der Alpenschneehase seinem engen Verwandten aus dem „Flachland" – dem Feldhasen – sehr ähnlich. Er wirkt insgesamt nur ein bisschen kleiner und hat deutlich kürzere Ohren. Im Herbst verfärbt sich das Fell des Schneehasen jedoch zunehmend weiß und die dichte Winterbehaarung an den breiten Hinterpfoten erhöht die Auflagefläche der Pfoten. Dieser „Schneeschuheffekt" erleichtert die Fortbewegung auf einer Schneedecke enorm. Auch interessant: Das weiße Fell macht ihn nicht nur für Fressfeinde nahezu unsichtbar, es isoliert auch die Körperwärme besser, weil die weißen Haare mit Luft gefüllt sind.

Der Klimawandel wird für den alpinen Spezialisten jedoch zunehmend ein Problem. Der Schneefall setzt viel später ein und die Schneefallgrenze wandert nach oben – so auch sein Lebensraum, der dadurch immer kleiner wird. Die Folge: Die Vernetzung einzelner Populationen nimmt ab. Modellrechnungen für den Alpenraum prognostizieren bis ins Jahr 2100 einen Lebensraumverlust von 35 %.

Nicht genug damit, mit steigenden Durchschnittstemperaturen nutzt auch der Feldhase größere Höhen und verdrängt seinen alpinen Bruder weiter. Zudem ist eine fruchtbare Hybridisierung der beiden Arten möglich und gefährdet den genetischen Fortbestand des Alpenschneehasen. Dazu kommt eine Zunahme menschlicher Aktivitäten in den Bergen – eine Gefahr für die Art besonders in der nahrungsarmen Winterzeit – denn Störungen und die damit verbundenen Fluchtreaktionen kosten viel Energie.

Insgesamt also keine besonders rosigen Zukunftsaussichten für den Alpenschneehasen. Um das Wissen über die Art zu erweitern und vor allem mehr Informationen zur Populationsentwicklung und der Lebensraumnutzung zu erhalten, plant die LWF langfristig den Aufbau eines Schneehasen-Monitorings. Vielleicht lassen sich so künftig Erkenntnisse gewinnen, die dem Fortbestand dieser alpinen Art zugutekommen.

Hoffnung für den Moorfrosch

Der Moorfrosch (Rana arvalis) – Lurch des Jahres 2025 – besitzt ein riesiges Verbreitungsgebiet, das weit bis nach Asien hineinreicht. Obwohl er dort regional sogar die häufigste Froschart darstellt, müssen wir uns über seine Zukunft in Bayern große Sorge machen: In Südbayern ist er bereits fast vollständig verschwunden. Auch in Nordbayern ist er mittlerweile sehr selten geworden. Als kleinster unter den drei Braunfröschen kennzeichnet ihn meist ein breiter, hellbrauner Aalstrich. Vor allem aber sind die Männchen während der Laichzeit sehr gut zu erkennen, denn dann sind sie kräftig tiefblau gefärbt. Dies ist unter den zwanzig heimischen Lurchen einzigartig und erinnert an die leuchtenden Farben tropischer Amphibien, wie die vieler Pfeilgiftfrösche. Dabei hat unser Moorfrosch mit den Tropen so gar nichts zu tun. Sein Reich ist der Norden, wo es nass, feucht und hinreichend kühl ist. Und das erklärt in Teilen auch seinen Rückgang, denn es wird ja bekanntlich wärmer und trockener.

Hauptgefährdungsfaktor ist die Austrocknung der Landschaft. Durch Flussbegradigungen, Entwässerungsgräben in Feuchtgebieten und ein System von Gräben entlang von Straßen und Wegen entwässern wir als Gesellschaft seit mehreren Jahrhunderten unsere Landschaft, um sie besser nutzbar zu machen. Mit diesen Bemühungen waren wir leider so erfolgreich, dass vor allem die Lebensräume und ihre Arten, die auf hohe Grundwasserstände angewiesen sind, aus vielen Landschaften verschwunden sind. Und zu diesen Arten gehört eben auch der Moorfrosch. Der Klimawandel tut sein Übriges: Sinkende Grundwasserstände verschärfen diese seit langem bestehende Situation deutlich und wirken insofern wie eine zusätzliche Entwässerung. Noch ist es nicht zu spät für den Moorfrosch: Dort, wo geeignete Sekundärlebensräume bestehen, etwa in den Weihergebieten Nordostbayerns, und dort, wo Gebiete weiterhin hohe Grundwasserstände aufweisen oder wir diese wiederherstellen können, kann er sowohl im Wald wie im Offenland noch geeignete Laichgewässer und Landlebensräume finden. Er ist also auf den Schutz der Grundwasser- oder Niedermoore angewiesen und stellt eine wichtige Ziel- und Schirmart für zahlreiche weitere Niedermoorbewohner dar. Moorschutz ist auch eine wichtige Maßnahme gegen den voranschreitenden Klimawandel. Und so profitiert der Moorfrosch doppelt, wenn wir in Niedermooren Moorschutz betreiben. Und von „Schwammregionen" die Wasser z. B. auch in Mooren zurückhalten, profitieren letztlich vor allem wir selbst.

Dr. Stefan Müller-Kroehling, LWF

Vier Jahrzehnte paneuropäisches Waldmonitoring

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Level-II-Monitoring-Fläche in der Schorfheide (Brandenburg) (© T. Sanders, Thünen-Institut)

Die Bilder der abgestorbenen Bäume in den 1980er Jahren haben sich tief in das kollektive Gedächtnis Europas eingeprägt. Als direkte Reaktion auf Luftverschmutzung, sauren Regen und die dadurch ausgelöste Debatte über das Waldsterben startete vor 40 Jahren das Internationale Kooperationsprogramm zur Erfassung und Überwachung der Auswirkungen von Luftverschmutzungen auf Wälder (ICP Forests). Auch das forstliche Umweltmonitoring in Bayern mit der jährlichen Waldzustandserfassung, der Bodenzustandsinventur und den Waldklimastationen ist Teil dieses Programms (s. Beitrag S. 14 in diesem Heft). Unter dem Motto „Am Puls der europäischen Wälder: 40 Jahre paneuropäisches Waldmonitoring – von Luftverschmutzung bis Klimawandel" kamen vom 19. bis 23. Mai 2025 Fachleute aus Wissenschaft, Praxis und Politik in Dresden zusammen, um Geschichte, Gegenwart und Zukunft dieses wegweisenden Monitoring-Programms zu würdigen und zu diskutieren. Zudem wurde ein Jubiläumsbericht, der die wichtigsten Ergebnisse aus 40 Jahren sowie einen Ausblick auf die künftige Entwicklung des Programms zusammenfasst, vorgestellt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Dr. Marco Ferretti übergibt den Jubiläumsbericht an Prof. Dr. Birgit Kleinschmit. (© C. Waitkus, Thünen-Institut)

Das Programm hat sich zu einem zentralen Element der langfristigen, europaweiten Überwachung von Waldökosystemen entwickelt. Neben der Bereitstellung einzigartiger Daten für die Wissenschaft, spielt ICP Forests auch eine wesentliche Rolle beim Verständnis der Auswirkungen von Luftverschmutzung, Klimawandel und anderen Umweltfaktoren auf Wälder. „Unsere Wälder stehen unter Druck. Ohne eine international abgestimmte langfristige Überwachung wären wir blind und nicht in der Lage, Veränderungen zu erkennen, Muster zu identifizieren, Ursachen zu ermitteln und letztlich Lösungen zu finden", sagte Dr. Marco Ferretti, Vorsitzender des ICP Forests. Mit insgesamt über 6.800 Monitoring-Flächen bietet das ICP Forests einen unvergleichlichen Blick auf die Wälder in Europa und darüber hinaus. Das Programm ist Teil der Genfer Luftreinhaltekonvention (UNECE Air Convention) und arbeitet mit einer europaweit vereinheitlichten Methodik, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse über nationale Grenzen hinweg zu gewährleisten.

Die Aufgaben für ICP Forests sind größer denn je: Heute setzen Klimaextreme wie Trockenheit, Hitzewelle und Stürme, Artenschwund und Schädlingsbefall den europäischen Wäldern zu. Deutschland hat die Federführung des ICP Forests und koordiniert das Programm über das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. In Bayern wird das forstliche Umweltmonitoring von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) durchgeführt.

Waldpädagogisches Jubiläum in Grafrath

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Festveranstaltung im Walderlebniszentrum Grafrath mit Forstministerin Michaela Kaniber. (© M. Hertel, BaySF)

Das „jüngste" Walderlebniszentrum der bayerischen Forstverwaltung in Grafrath bot am 8. April 2025 die feierliche Kulis-se für das Waldpädagogiksymposium „Wald.Bildet.Zukunft". Der Einladung von Forstministerin Michaela Kaniber folgten mehr als 100 Festgäste aus der bayerischen Landes- und Lokalpolitik, Lehrkräfte sowie Angehörige der Kultus- und Forstverwaltung.

Anlass bildete der 30. Geburtstag des Waldpädagogischen Leitfadens, der nun bereits in der 9. Auflage erschienen ist. Der in nationalen und internationalen Fachkreisen sehr geschätzte „Exportschlager" wurde bereits in zehn Sprachen übersetzt. Allein von den deutschsprachigen Ausgaben wurden bislang insgesamt 30.000 Exemplare gedruckt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Moderiert wurde das Symposium von Dirk Schmechel, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit an der LWF (© M. Hertel, BaySF)

Bis heute wird der Leitfaden durch den Arbeitskreis Forstliche Bildungsarbeit unter der Leitung von Professor Robert Vogl gemeinsam von Pädagoginnen und Pädagogen, Forstleuten sowie Natur- und Geisteswissenschaftlern weiterentwickelt. Neben rund 340 Anleitungen für praktische Aktivitäten und Experimente zu allen Themenfeldern rund um den Wald wurde die aktuelle Auflage um zwei neue Schwerpunktthemen „Wald und Gesundheit" sowie „Wald und Klimawandel" ergänzt. Ebenso findet sich eine innovative themenübergreifende „Beispiel-Waldführung" nun erstmals in der Lehrmaterialsammlung.

Mit dem Symposium wurde das Engagement und die tatkräftige Zusammenarbeit der vielen motivierten Waldpädagoginnen und Waldpädagogen mit den Lehrkräften gewürdigt. „Alleine sind wir schon richtig gut. Und gemeinsam sind wir noch besser!" fasste es Michaela Kaniber in ihrer Festrede zusammen. Die musikalische Umrahmung durch eine Schülerband und einen Gewinner des Wettbewerbs „Jugend musiziert" bereicherte die Veranstaltung ganz besonders.

Sabine Frommknecht und Florian Geiger, LWF

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden