LWF Wissen 89

Zum waldbaulichen Umgang mit der Roteiche

von Thomas Fottner, Johann Geiger, Paul Dimke, Christoph Josten, Leonhard Steinacker, Richard Heitz, Norbert Wimmer, Wolfgang Stoger und Hans-Joachim Klemmt

Zum Vorkommen der Roteiche

Die Roteiche (Quercus rubra L.) ist eine ursprünglich aus Nordamerika stammende Baumart. Ihr natürliches Verbreitungsareal erstreckt sich vom nordöstlichen Küstenlandstrich Kanadas entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten Amerikas bis einschließlich des Bundesstaats Alabama. Nach Johnson et al. (2002) kommen im natürlichen Verbreitungsgebiet der Roteiche 15 weitere Eichenarten vor. Daneben ist die Roteiche hier häufig vergesellschaftet mit z. T. schattenertragenden Laub- und Nadelbaumarten wie Rotahorn (Acrer rubrum), Zuckerahorn (Acer saccharum), Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera), Strobe (Pinus strobus) oder östlicher Hemlocktanne (Tsuga canadensis). Im natürlichen Verbreitungsgebiet herrscht eine weite Spanne klimatischer und edaphischer Bedingungen. Hervorzuheben ist, dass die Roteiche im natürlichen Areal in der Lage ist, sehr trockene und saure Standorte zu besiedeln. Details zu physiographischen Vorkommensdaten der Roteiche in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet finden sich im Beitrag von Mette et al. in dieser Schriftenzusammenstellung.

Die Roteiche wurde nach Badoux (1932) nachweislich im Jahr 1691 in der Schweiz eingeführt. Forstliche Beachtung fand sie nach der umfassenden Zusammenstellung von Nagel (2015) in Vor et al. (2015) ab Mitte des 18. Jahrhunderts. 1881 wurde aufgrund eines Erlasses der preußischen Regierung die Anlage von Versuchen zur Anbaufähigkeit fremdländischer Holzarten forciert, der in einem entsprechenden Arbeitsplan für das forstliche Versuchswesen mündete. Versuchsanbauten von Quercus rubra erfolgten in vergleichsweise großem Umfang. Viele davon befinden sich heute noch unter Beobachtung (Nagel 2015). Nach Trauboth (2004) erfuhr der Roteichenanbau in Deutschland in den 50er- und 60er Jahren eine erneute Intensivierung. Seinerzeit fanden verschiedene Arbeiten bereits hohe Wuchsleistungen der Roteichen auf einem breiten Standortspektrum, die den heimischen Eichenarten deutlich überlegen waren und sind. Weiterhin wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach auf günstige waldbauliche Eigenschaften sowie positive Holzeigenschaften hingewiesen.

Gemäß den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 4 (BWI 2024) weist die Roteiche einen Flächenanteil von 0,4 % in Gesamtdeutschland auf. Verglichen mit der Vorgängerinventur, Bundeswaldinventur 3 (BWI 3), hat sich der Anteil nicht signifikant verändert. Die Roteiche bleibt mit diesen Zahlen die flächenmäßig bedeutsamste fremdländische Laubbaumart in Deutschland. Blickt man auf die bayerischen Ergebnisse der BWI 2024 so finden sich mit 1,4 % etwas höhere mittlere Flächenanteile. Bei Berücksichtigung des Fehlerrahmens der Schätzung dieser Flächenanteile können für Bayern allerdings keine statistisch gesicherten Unterschiede zu bundesdeutschen Mittelwerten festgestellt werden.

Für den Waldbau wichtige ökologische und biologische Eigenschaften der Roteiche

Nachfolgend werden nach der Zusammenstellung von Nagel (2015) waldbaulich relevante ökologische und biologische Eigenschaften zusammenfassend dargestellt, die im darauffolgenden Abschnitt in waldbauliche Überlegungen und Empfehlungen überführt werden sollen.

Wie bereits erwähnt erbringt die Roteiche auch außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes gute Wuchsleistungen. Vergleicht man die Bodeneigenschaften von Anbauten heimischer Eichenarten (Stieleiche, Quercus robur bzw. Traubeneiche, Quercus petraea) mit der Roteiche, so werden der Roteiche geringere Ansprüche attestiert (Kolling 2013). Auf vergleichbaren Standorten hingegen wurden für Roteichenanbauten vielfach deutlich bessere Wuchsleistungen gefunden (Klemmt et al. 2013).

Niimets und Valladero haben 2006 die Standortsansprüche von 806 waldrelevanten Baum- und Straucharten nach einheitlichem Standard bewertet, der entsprechende Vergleiche ermöglicht. Die Skalen der einzelnen Parameter bewegen sich zwischen den Werten 0 (keine Toleranz) bis 5 (maximale Toleranz) und sind metrisch skaliert.

Hiernach wurde die Toleranz der Roteiche gegenüber Staunässe ähnlich eingeschätzt wie die der Traubeneiche und geringer als die der Stieleiche. Die Toleranz gegenüber Trockenheit wurde mit einem Wert von 2,88 ein wenig geringer eingeschätzt als bei der Stieleiche (2,95) und der Traubeneiche (3,06), aber höher als bei der Rotbuche (2,4).

Die Schattentoleranz als Ausdruck der lichtökologischen Ansprüche der Roteiche wurde mit 2,75 eingewertet. Mit diesem Wert liegt sie kaum über der Traubeneiche (2,73) und der Stieleiche (2,45), allerdings deutlich unter den Werten heimischer schattentoleranter Arten wie der Buche (4,56), Winterlinde (4,18) oder der Hainbuche (3,56). Verbal kann die Schattentoleranz von Quercus rubra nach Vor und Lupke (2004) als mäßig bis mittel eingewertet werden. Besonders in der frühen Jugendphase gilt es zu beachten, dass bei dichter Überschirmung junge Roteichen verkümmern bzw. sich nicht gegen Buchenverjüngung durchsetzen können. Quercus rubra neigt stark zu Phototropismus und bildet somit an Rändern mindere Holzqualitäten.

Der Roteiche wird in zahlreichen Arbeiten übereinstimmend eine mit den heimischen Eichen vergleichbare Wurzelentwicklung attestiert, bei anfänglicher Ausbildung einer Pfahlwurzel, die mit fortschreitendem Alter in ein Herzwurzelsystem übergeht, das die meisten Böden intensiv aufschließt.

Roteichenbestände fruktifizieren nach Sander (1990) (zitiert nach Nagel 2015) im Mittel bei einem Alter von ca. 25 Jahren und können bis ins hohe Alter reichlich Samen produzieren, wobei wissenschaftliche Studien existieren, die bereits in früheren Altersstadien von Fruchtansätzen und entsprechender Fruchtbildung berichten. Im Gegensatz zu den heimischen Eichenarten, Stiel- und Traubeneiche, setzt die Fruchtreife bei der Roteiche erst im zweiten Jahr ein. Innerhalb von Beständen wird von einer starken Variation der Fruktifikationsintensität berichtet (Nagel 2015). Die Früchte der Roteiche werden von Vektoren wie dem Eichelhäher verbreitet, wobei der Eichelhäher nach Untersuchungen von Stimm und Knoke (2004) eine eindeutige Präferenz für Eicheln heimischer Eichenarten zeigt und nur bei deren Mangel auf Roteichen zurückgreift, was nach Myczko et al. (2014) auf höhere Tanningehalte der Roteichen zurückzuführen ist. Die Keimung der Roteiche erfolgt nach einer Dormanzphase im Folgejahr der Samenreife. Derzeit stellt den Regelfall der Verjüngung der Roteiche die künstliche Verjüngung im Zuge der Pflanzung oder Saat dar, Naturverjüngung ist eher die Ausnahme.

Bisherige Anbauerfahrungen der Roteiche in Deutschland haben, verglichen mit anderen Arten, relative geringe biotische und abiotische Risiken aufgezeigt. Manche Tierarten (z. B. Mäuse, Schwarzwild) fressen die Eicheln der Roteiche gerne. Der europäische Eichelhäher bevorzugt aufgrund der Koevolution die Früchte der heimischen Eichen (Myczko et al. 2014). Gegen Eichenmehltau erweist sich die Roteiche als weitgehend resistent. Dagegen ist die starke Verbissgefährdung, insbesondere durch Reh- und Rotwild hervorzuheben. Insektenfraß spielt hingegen derzeit an der Roteiche keine bedeutende Rolle. Auch abiotische Risiken wie z. B. Windwurf sind bei der Roteiche aufgrund der Ausbildung des Herzwurzelsystems als gering anzusehen. Für detailliertere Analysen sei auf die Ausführungen von Hahn et al. in dieser Schrift hingewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Anbau oder der Einbringung der Roteiche in unsere Waldökosysteme wird häufig deren negative Auswirkung auf Naturschutzbelange diskutiert. Auch wurden in der Vergangenheit Befürchtungen bezüglich einer möglichen Invasivität der Roteiche artikuliert. Detaillierte Ausführungen hierzu finden sich im Beitrag von Muller-Krohling und Schmidt in dieser Schriftenzusammenstellung. Eine umfassende Untersuchung der forstlichen Ressortforschungseinrichtungen der Länder aus dem Jahr 2015 kommt generell zur Einwertung, dass die Roteiche weder invasiv ist, noch negative Auswirkungen auf verschiedenste Naturschutzbelange zu befürchten wären (Nagel in Vor et al. 2015).

Zum Wachstum der Roteiche

Wie bereits angesprochen weist die Roteiche sowohl im natürlichen Verbreitungsgebiet als auch unter hiesigen Wuchsverhältnissen gute Wuchsleistungen auf. Nagel (2015) führt aus, dass, auch wenn die Holzqualität und die Holzerlöse heimischer Eichenarten beim Verkauf von Roteichen aktuell nicht erreicht würden, die höhere Massenleistung und die kürzere Produktionszeit diese Nachteile kompensieren könnten. Nach der Zusammenstellung von Nagel schätzen Stratmann und Warth (1987) die erreichbare Volumenleistung der Roteiche über der der heimischen Eichenarten und unterhalb der Volumenleistung der Rotbuche ein, wobei die Durchmesserentwicklung der Roteiche beiden überlegen ist.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

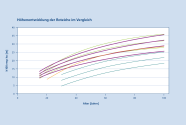

Abb. 1: Vergleich der Höhenentwicklungen von Roteiche (h100 gemäß Ertragstafel Nagel für Nordwestdeutschland, 2023) mit den Höhenentwicklungen von Stiel- bzw. Traubeneiche (unterer Höhengrenzwert nach Jüttner, 1955) sowie mit Bergahorn (h100 nach Ertragstafel Lockow für Brandenburg) und Esche (unterer Höhengrenzwert nach Schwappach, 1929).

Wachstumsmodelle für die Baumart Roteiche existieren von Bauer (1953, a-c) oder aktuell von Nagel (2023, 2024). Erstere Ertragstafel repräsentiert historische Wachstumsbedingungen. Letzteres Wuchsmodell wurde mit vergleichsweise aktuellen Versuchsflächendaten aus Norddeutschland erstellt und parametrisiert. Für bayerische Wuchsverhältnisse existiert z. Z. kein ausreichend parametrisierter Modellansatz für diese Baumart, weshalb in Abbildung 1 auf die Werte von Nagel zurückgegriffen wird.

Im ursprünglichen Verbreitungsgebiet gilt Quercus rubra als langlebige Baumart, die in unbehandelten Beständen Alter von 250 bis 500 Jahren erreichen kann.

Zusammenfassend können die waldbaulich relevanten Eigenschaften der Roteiche mit folgenden Punkten beschrieben werden:

- Amerikanische Laubbaumart mit langjähriger Anbauerfahrung in Deutschland

- Derzeit keine größeren spezifischen abiotischen oder biotischen Probleme

- Vergleichsweise geringe edaphische Standortsansprüche (Bodenfeuchte und Nährstoffversorgung), allerdings Jahresniederschlag (> 650 mm /Jahr) erforderlich

- Unterschiedlicher Wachstumsgang zu heimischen Eichenarten (eher vergleichbar mit dem heimischer Edellaubhölzer)

- Im üblichen waldbaulichen Handeln und nach unserem Wissen unter derzeitigen Verhältnissen in Bayern keine Beispiele für Invasivität bekannt

- Geringe Konkurrenzkraft gegenüber heimischen Schattbaumarten

Überlegungen zum waldbaulichen Umgang mit der Roteiche

Die Roteiche stellt nach derzeitiger Einschätzung eine mögliche Alternativbaumart zur Anreicherung unserer Wälder im Zuge des Voranbaus dar. Sie erlangt Relevanz insbesondere auf sauren Standorten, die bisher nadelholzdominiert bestockt sind. Eine Niederschlagsgrundausstattung sollte allerdings aufgrund der bisherigen Anbauerfahrungen im natürlichen Verbreitungsgebiet als auch nach bisherigen hiesigen Erfahrungen gegeben sein. Besonders geeignet scheint sie in Bayern zur Anreicherung von kieferndominierten Beständen im Oberpfälzer-Becken- und Hügelland sowie auf besser wasserversorgten Standorten im Fränkischen Keuper.

Bei der künstlichen Einbringung der Roteiche sollte darauf geachtet werden, dass die Baumart in Form von Trupps mit einem Durchmesser von ca. 15 m oder Gruppen mit Durchmessern von ca. 30 m eingebracht wird. So beschränkt sich das Konkurrenzverhalten auf die innerartliche Konkurrenz der Roteiche innerhalb der Trupps oder Gruppen bzw. wird zwischenartliche Konkurrenz auf die Randlinien der Trupps oder Gruppen beschränkt. Hierdurch wird der zu erwartende Pflegeaufwand deutlich reduziert bzw. der Erhalt von angestrebten Baumartenmischungen erleichtert.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: 15-jährige Erstaufforstung mit Roteiche, Z-Baum ausgewählt und farblich markiert. Foto: J. Geiger

Da die Roteiche gerne von heimischen Wildarten verbissen wird, ist eine Minimierung des Einflussfaktors Wild anzustreben. Insbesondere in Gebieten mit einem geringen Angebot weiterer Baumarten in der Verjüngungsschicht, in Verbindung mit hohen Wildbeständen, sind Verbissschutzmaßnahmen zur Sicherung des Verjüngungserfolgs leider dringend zu empfehlen, um getätigte Investitionen zu sichern.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Ca. 60-jährige geradschaftige Roteiche. Foto: J. Geiger

Anzustreben sind Zieldurchmesser von 50 cm bis max. 60 cm, die, je nach Standortsgüte, in 60 bis 90 Jahren auf den angesprochenen Standorten in Bayern, aufgrund Erfahrungen aus bayerischen Versuchsflächen (Bodenwöhr 309), in Verbindung mit theoretischen Überlegungen realistisch erscheinen.

Bei Erreichen des Zieldurchmessers an den ersten Bäumen sollte eine einzelstammweise Zielstärkennutzung einsetzen, die mit Kunstverjüngung und mit Integration von Naturverjüngung der am Bestandesaufbau beteiligten Baumarten einhergeht. Der Unterstand eröffnet die Möglichkeiten der Steuerung des Ankommens und der Zusammensetzung der Verjüngung entsprechend dem unterschiedlichen Lichtbedarf der Roteiche und der heimischen Schattbaumarten.

Literatur

- Badoux, H. (1932): Die forstlich wichtigsten exotischen Holzarten in der Schweiz. Zürich. Mitteilungen der Schweizerischen Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen 17, 344-438

- Bauer, F. (1953a): Die Roteiche. J.D. Sauerländer’s, Frankfurt a.M. 108 S.

- Bauer, F. (1953b): Die Läuterung der Roteiche. Forst und Holz 8, 5-6 252 Baumartenportraits

- Bauer, F. (1953c): Die Roteiche zwischen schwacher und starker Durchforstung. Allgemeine Forstzeitschrift 8, 108-109

- Johnson, P.S. Stephen, R.S., Rogers, R. 2002. The Ecology and Silviculture of Oaks. CABI Publishing, New York. 503 S.

- Kolling, C. (2013): Nichtheimische Baumarten – Alternativen im klimagerechten Waldumbau? LWF aktuell 20, 4-1

- Klemmt, H.-J., Neubert, M., Falk, W. (2013): Das Wachstum der Roteiche im Vergleich zu den einheimischen Eichen. LWF aktuell 97, 28-3

- Myczko, L., Dylewski, L., Zduniak, P., Sparks, T.H., Tryjanowski, P. (2014): Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in Europe. Forest Ecology and Management 331, 35-39

- Nagel, R.-V. (2015): Die Roteiche. In: Vor et al., 2015 (siehe unten)

- Nagel, R.-V. (2023): Eine neue Ertragstafel für die Roteiche (Quercus rubra L.) in Nordwestdeutschland. Jahrestagung der Sektion Ertragskunde im Deutschen Verband der Forstlichen Versuchs und Forschungsanstalten, S. 76-87

- Nagel, R.-V. (2024): Wachstum und waldbauliche Behandlung der Roteiche in Nordwestdeutschland, Dissertation der Fakultät Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-August- Universität Göttingen, 427 S.

- Seidel, J.; Kenk, G. (2003): Wachstum und Wertleistung der Eichenarten in Baden-Württemberg. AFZ-DerWald 58, 28-31

- Stimm, B.; Knoke, T. (2004): Hähersaaten: Ein Literaturüberblick zu waldbaulichen und ökonomischen Aspekten. Forst und Holz 59, 531-534

- Stratmann, J.; Warth, H. (1987): Die Roteiche als Alternative zur Eiche oder Buche in Nordwestdeutschland. Allgemeine Forstzeitschrift 42, 40-41

- Trauboth, V. (2004): Anbau der Amerikanischen Roteiche in Thüringen. Forst und Holz 59, 245-249

- Vor, T.; Spellmann, H.; Bolte, A.; Ammer, C. (2015): Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten. Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung. Göttinger Forstiwssenschaften, Band 7, Universitätsverlag Göttingen, 309 S.

Beitrag zum Ausdrucken

Weitere informationen

Autoren

- Thomas Fottner

- Johann Geiger

- Paul Dimke

- Christoph Josten

- Leonhard Steinacker

- Dr. Richard Heitz

- Norbert Wimmer

- Wolfgang Stoger

- Dr. Hans-Joachim Klemmt