LWF aktuell 150

Natürliche Störungen als Risikofaktor für Schutzwälder

von Ana Stritih, Cornelius Senf und Rupert Seidl

Bergwälder spielen eine wichtige Rolle beim Schutz von Siedlungen und Infrastruktur vor Naturgefahren wie Steinschlag, Lawinen, Erdrutschen und Hochwasser. Ihre Schutzfunktion kann jedoch durch immer häufiger auftretende Störungsereignisse wie Windwurf, Waldbrand und Borkenkäfer-Massenvermehrungen gefährdet werden. Im Projekt „Risikoanalyse Schutzwald Bayern" wurden Fernerkundungsdaten verwendet, um die Gefährdung durch Störungen und die Vulnerabilität von Gebirgswäldern zu kartieren und Gebiete mit hohem Störungsrisiko für die Schutzfunktion zu identifizieren.

Gebirgswälder können Lawinen und Erdrutsche verhindern, Steinschläge abfangen und vor Hochwasser schützen. Diese Schutzfunktion wird immer wichtiger, da Extremereignisse durch den Klimawandel häufiger werden. Gleichzeitig könnte aber auch die Schutzfunktion der Wälder durch eine Zunahme von Windwurf, Borkenkäferbefall und Waldbränden herabgesetzt werden (Moos et al. 2023). Solche Störungen treten in den letzten Jahrzehnten immer häufiger auf, wobei nicht alle Wälder gleichermaßen betroffen sind. Die Gefährdung der Wälder gegenüber Wind oder Feuer kann aufgrund der Topografie in Gebirgslandschaften stark variieren. Zudem hängen die Auswirkungen einer Störung auf den Schutzwald stark von der Vulnerabilität des Waldes ab, das heißt der Frage, wie stark die Schutzfunktion durch die Störung beeinträchtigt wird und wie schnell sie danach wiederhergestellt wird.

Das Risiko von Störungen für Schutzwälder kann potenziell gemindert werden, indem die Anfälligkeit der Wälder für natürliche Störungen verringert wird. Dies kann z. B. durch die Erhöhung der Artenvielfalt und die Förderung von Vorausverjüngungen geschehen. Sind waldbauliche Maßnahmen nicht ausreichend, können flankierend auch technische Schutzmaßnahmen wie Steinschlagnetze oder Lawinenverbauungen zum Einsatz kommen. Solche Maßnahmen sind jedoch sehr ressourcenintensiv. Deshalb ist für ein wirksames Risikomanagement wichtig, zu verstehen, wo das Risiko durch natürliche Störungen am größten ist und wo waldbauliche (ggf. auch technische) Maßnahmen eine hohe Priorität erhalten müssen.

Ziel der Arbeit war es, das Risiko des Verlusts der Schutzfunktion von Gebirgswäldern durch Störungen in den bayerischen Alpen zu kartieren. Dazu wurden Fernerkundungsdaten zu Wind-, Borkenkäfer- und Feuerstörungen sowie zur Waldstruktur nach Störungen verwendet, um die Gefährdung durch Störungen und die Erholungsfähigkeit des Waldes aufgrund von Faktoren wie Topographie und Klima zu quantifizieren. Da Störungen seltene Ereignisse sind und darum Informationen zu Störungen nur begrenzt zur Verfügung stehen, wurden Daten aus dem gesamten Alpenraum verwendet, um die räumlichen Faktoren des Störungsrisikos möglichst robust zu erfassen.

Satellitendaten zur Erfassung des Störungsrisikos

Veränderungen im Kronendach, wie sie durch natürliche Störungen verursacht werden, können anhand von optischen Satellitenbildern der Landsat-Serie über die letzten 35 Jahre identifiziert und klassifiziert werden (Senf und Seidl 2021 a, b). Optische Satellitendaten sind jedoch weniger gut geeignet, um Veränderungen in der vertikalen Struktur der Wälder (z. B. Bestandshöhe und -dichte) zu erfassen, die für die Erfüllung der Schutzfunktion von wesentlicher Bedeutung sind. Auf lokaler und regionaler Ebene werden zur Erfassung der Waldstruktur häufig flugzeugbasierte Laserscanning-Daten verwendet. Diese stehen jedoch nicht einheitlich auf größeren Skalen zur Verfügung. Vor kurzem hat die NASA einen neuen satellitenbasierten Laserscanning-Sensor namens GEDI in Betrieb genommen (Dubayah et al. 2020). GEDI sendet Laserimpulse von der Internationalen Raumstation ISS und erfasst damit Stichproben mit einem Durchmesser von 25 m in einem Raster von 60 x 600 Metern. In den Sommern 2019–2021 wurden auf diese Weise mehr als 4 Millionen Waldpunkte in den Alpen vermessen.

Um die Gefährdung durch Störungen und die Vulnerabilität von Wäldern räumlich zu modellieren, wurden GEDI-Daten zur Waldstruktur mit der Europäischen Karte der Waldstörungen und anderen räumlichen Faktoren (Topografie-, Klima- und Bodendaten) kombiniert. Die Gefährdung beschreibt die Wahrscheinlichkeit von Störungen durch Wind, Borkenkäfer und Waldbrand. Störungen durch Wind und Borkenkäfer wurden gemeinsam betrachtet, da sie häufig zusammen auftreten. Um die Vulnerabilität des Waldes generell – und der Schutzfunktion im Speziellen – zu ermitteln, wurde die Entwicklung der Waldstruktur nach einer Störung modelliert. Dabei wurde angenommen, dass die Schutzfunktion gegeben ist, wenn der Bestand einen Überschirmungsgrad von >50 % und eine Höhe von >5 m aufweist (Frehner et al. 2005). Darüber hinaus wurde die modellierte Gefährdung und Vulnerabilität mit einer bestehenden Karte der Schutzfunktion von Wäldern auf Gemeindeebene (Schirpke et al. 2019) kombiniert, um besonders jene Gebiete zu ermitteln, in denen Schutzwald eine große lokale Bedeutung für die Gesellschaft aufweist. Eine detaillierte Beschreibung der angewendeten Methodik geben Stritih et al. (2024).

Räumlich heterogene Gefährdung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

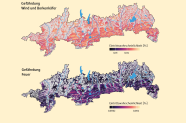

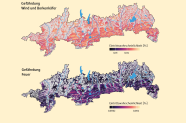

Abb. 2: Gefährdung (jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit) durch Windwurf und/oder Borkenkäfer sowie Feuer in den bayerischen Alpen (© LWF)

Alpenweit wurden zwischen 1986 und 2020 1,9 % der Wälder durch Wind oder Borkenkäfer (durchschnittliche jährliche Wahrscheinlichkeit von 0,05 %) und 0,26 % durch Feuer gestört (durchschnittliche jährliche Wahrscheinlichkeit < 0,01 %). Auf regionaler Ebene gab es eine klare Unterscheidung zwischen Gebieten, die überwiegend von Wind und Borkenkäfer betroffen waren und jenen, in denen Störungen durch Waldbrand eine bedeutende Rolle spielten. Windwurf und Borkenkäferausbrüche waren im größten Teil der Alpen die Hauptursachen für natürliche Störungen, während Brände hauptsächlich im submediterranen südwestlichen Teil der Alpen und an steilen Südhängen auftraten. Diese Trennung könnte jedoch in Zukunft verschwimmen, da höhere Temperaturen und verstärkte Trockenheit die Wahrscheinlichkeit großer und schwerer Brände in ganz Europa, einschließlich der Alpen, erhöhen (Grünig et al. 2023).

In den bayerischen Alpen ist die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von Störungen durch Wind und Borkenkäfer relativ hoch (0,06 % pro Jahr) und liegt leicht über dem alpenweiten Durchschnitt; die Wahrscheinlichkeit von Bränden ist jedoch noch gering (<0,0001 %). Windbedingte und durch Borkenkäfer ausgelöste Störungen traten vermehrt an weniger steilen und südlich ausgerichteten Hängen auf. Die Wahrscheinlichkeit von Wind- und Borkenkäferstörungen ist oft durch vergangenes Waldmanagement und den dadurch bedingten hohen Fichtenanteil erhöht. Dies gilt insbesondere für wärmere Standorte und für niedrigere Lagen, wo die Fichte ohne menschliches Zutun weniger dominant wäre.

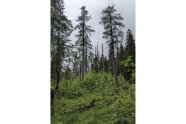

Vulnerabilität und Erholung der Schutzfunktion

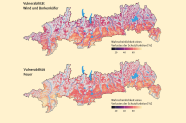

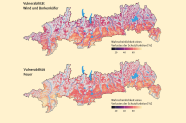

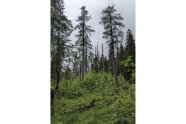

Unmittelbar nach einer Wind- oder Borkenkäferstörung behielten 46 % der Wälder ihre Schutzfunktion bei. Dies spiegelt die geringen Flächengrößen und die mittleren Stärken von natürlichen Störungen in den Alpen wider. Überlebende Bäume sowie liegendes und stehendes Totholz können die Schutzwirkung in den ersten Jahren nach Störung vielerorts erhalten. Gleichzeitig erleichtert Totholz die Walderholung nach Störung, da es Schneebewegungen reduziert und gute mikroklimatische Bedingungen für die Ansiedelung von Keimlingen bietet. Daher sollte die Räumung nach Störungen in Gebirgswäldern sorgfältig abgewogen und – wo möglich – vermieden werden.

Die Erholung der für den Schutzwald relevanten Waldstrukturen war in den ersten 15 Jahren nach einer Störung gering. Sie beschleunigte sich jedoch danach erheblich. 30 Jahre nach einer Störung durch Wind oder Borkenkäfer hatten 65 % der Wälder ihre für die Schutzfunktion notwendige Struktur wiederhergestellt, während die Schutzfunktion auf 35 % der gestörten Flächen immer noch beeinträchtigt war. In hohen Lagen war die Erholung durch niedrige Temperaturen deutlich verzögert.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Vulnerabilität gegenüber Störungen, ausgedrückt als die Wahrscheinlichkeit, dass die Waldstruktur 15 Jahre nach Störung keinen ausreichenden Schutz vor Naturgefahren bietet; geringe Wahrschein-lichkeiten bedeuten eine hohe Erholungsfähigkeit. (© LWF)

Obwohl Störungen durch Wind und Borkenkäfer wahrscheinlicher sind als Brände, können Brände die Schutzwirkung von Wäldern über deutlich längere Zeiträume beeinträchtigen. Nach einem Brand in den bayerischen Alpen bestand durchschnittlich eine 57 %ige Wahrscheinlichkeit, dass die Schutzfunktion verloren ging. Und selbst 30 Jahren nach einem Waldbrand war die Schutzfunktion noch immer auf 47 % der Brandflächen nicht wiederhergestellt. Brände beeinträchtigen die Humusauflage und schädigen die Samenbank des Bodens sowie die Vorausverjüngung, was die Erholungsfähigkeit des Waldes deutlich reduziert. Die meisten der vorherrschenden Nadelbaumarten in den Alpen sind evolutionär nicht gut an Brände angepasst. An warmen und trockenen Standorten bedeutet die Kombination aus erhöhter Waldbrandwahrscheinlichkeit und geringer Erholungsfähigkeit, dass diese Gebiete ihre Schutzwirkung über längere Zeiträume verlieren könnten.

Wenn man neben Gefährdung und Vulnerabilität des Waldes auch den Schutzbedarf vor Naturgefahren berücksichtigt, ist das Gesamtrisiko für Schutzwälder durch Wind und Borkenkäfer im äußersten Westen und Osten des Bayerischen Alpenraums am höchsten.

Die in dieser Studie erstellten Informationen sind als Online-Karten frei verfügbar.

Bedeutung für das Waldmanagement

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Störungsrisiko für Gebirgswälder in den bayerischen Alpen, als Kombination der Risiko-komponenten von Gefährdung, Vulnerabilität und Bedeutung der Schutzfunktion pro Gemeinde (© LWF)

Die hier vorgestellte Kartierung des Störungsrisikos für Schutzwälder kann helfen, Prioritäten für die Schutzwaldbewirtschaftung zu ermitteln und damit den Mitteleinsatz im Schutzwald zu optimieren. In Gebieten mit hohem Risiko kann es zielführend sein, Wälder durch gezielte Maßnahmen auf mögliche zukünftig auftretende Störungen vorzubereiten. Maßnahmen zur Förderung der Walderholung nach Störungen wie z. B. der gezielte Voranbau von zukunftsfähigen und robusten Baumarten wie Tanne und Buche sowie die Förderung von Vorausverjüngung können hier die Erholung nach einer auftretenden Störung deutlich beschleunigen. Wälder, deren Schutzfunktion nur gering gefährdet ist oder welche diese rasch wiederherstellen können, haben dagegen aus der Perspektive der Schutzwaldbewirtschaftung geringere Priorität. Die Priorisierung von Maßnahmen hängt auch vom lokalen Schutzbedarf gegenüber Naturgefahren ab, d. h. von der Anzahl der Menschen und dem Wert der Infrastrukturen, die potentiellen Schäden durch Naturgefahren ausgesetzt sind.

Die vorliegende Arbeit kartiert – basierend auf standortbezogenen Faktoren wie Klima und Topografie – großräumige Muster des Störungsrisikos. Auf lokaler Ebene hängt das Risiko natürlicher Störungen jedoch auch maßgeblich von Bestandesfaktoren ab, wie z. B. der Waldstruktur und der Artenzusammensetzung. Diese Faktoren müssen vor Ort eingeschätzt und berücksichtigt werden, um ein auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittenes Risikomanagement im Schutzwald zu etablieren. Eine großräumige Kartierung wie die hier vorgestellte ist daher nur der erste Schritt eines umfassenden Risikomanagements. Die Vorhersage des Störungsrisikos ist noch immer mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet. Zudem werden Störungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft weiter zunehmen. Daher muss es ein generelles Ziel der Waldbewirtschaftung sein, die Widerstandsfähigkeit und Erholungsfähigkeit unserer Wälder zu erhöhen.

Ausblick

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Totholz und Verjüngung nach einer Borkenkäferstörung im Bergmischwald (© A. Strit)

Durch die Erfassung der horizontalen und vertikalen Struktur von Wäldern mittels GEDI konnte großflächig die Fähigkeit des Waldes bewertet werden, Schutz vor Naturgefahren zu bieten. Dieser Ansatz erlaubt es jedoch nicht, zwischen verschiedenen Entwicklungspfaden nach einer Störung zu unterscheiden. Die Frage bleibt also offen, ob in einem bestimmten Gebiet die schützende Struktur nach einer Störung weitgehend intakt bleibt oder ob wichtige Strukturelemente in der Störung verloren gehen und sich die Schutzstruktur erst wieder regenerieren muss. Um diese Dynamik nach einer Störung genauer zu untersuchen, sind Zeitreihen der Waldentwicklung erforderlich, die einen deutlichen Mehrwert über den in der vorliegenden Studie verwendeten Chronosequenz-Ansatz bieten. In Zukunft könnten diesbezüglich wiederholte Lidar- oder photogrammetrische Erhebungen ein besseres Verständnis der Dynamik von Schutzwäldern ermöglichen.

Obwohl der Schwerpunkt unserer Untersuchung auf den negativen Auswirkungen von Störungen auf Schutzwälder lag, soll abschließend erwähnt werden, dass die langfristigen Effekte von Störungen im Wald vielfältig sind. Störungen können beispielsweise dazu beitragen, eine natürliche und diverse Artenzusammensetzung in Wäldern wiederherzustellen und die Anpassung von Wäldern an den Klimawandel zu beschleunigen (Thom et al., 2017). Langfristig können Störungen dadurch die Schutzwirkung von Wäldern sogar erhöhen (Scheidl et al., 2020).

Zusammenfassung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Gebirgswald nach einem Waldbrand im Wallis, Schweiz (© R. Seidl)

Um das Störungsrisiko für Gebirgswälder zu kartieren, wurden die Gefährdung und Vulnerabilität des Waldes gegenüber Störungen mittels Fernerkundungsdaten quantifiziert. Die Gefährdung durch Wind und Borkenkäfer ist in den bayerischen Alpen relativ hoch, vor allem an wärmeren Standorten, während das Feuerrisiko im Vergleich zu anderen Alpenregionen noch relativ gering ist. Nach Wind- und Borkenkäferstörungen behielten viele Wälder ihre Schutzfunktion und 65 % erholen sich innerhalb von 30 Jahren. Wenn man auch den Schutzbedarf vor Naturgefahren berücksichtigt, ist das Risiko für Schutzwälder im äußersten Westen und Osten des Bayerischen Alpenraums am höchsten. Die Risikokarten sind als Online-Karten frei verfügbar und können eine Priorisierung in der Gebirgswaldbewirtschaftung unterstützen.

Literatur

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden