RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren

So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.

S. Essbauer, S. Schex, C. Klinc, B.v. Wissmann, W. Hautmann, Jens Jacob, M. Faber, K. Stark, J. Schmidt-Chanasit, D. H. Krüger, R. G. Ulrich und C. Triebenbacher

Erhöhte Zahl von Hantavirusinfektionen zu einer ungewohnten Zeit in Bayern - Blickpunkt Waldschutz 06/2010

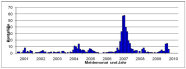

Seit Januar 2010 häufen sich in Bayern erneut Humanerkrankungen, die durch Mäuse übertragene Hantaviren hervorgerufen werden. In den ersten 13 Wochen des Jahres 2010 wurden nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bereits 38 Hantavirus-Erkrankungen gemeldet. Die Fallzahl ist für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch und übersteigt deutlich die Zahl der im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2007 gemeldeten Fälle (n=17). Diese Tendenz könnte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Aus diesem Grund soll hier an die speziellen Empfehlungen zum vorbeugenden Arbeitsschutz für Waldarbeiter und andere im Wald tätige Personen erinnert werden.

Humane Hantavirus-Fälle anno 2010

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 1: Zahl der gemeldeten Hantavirus-Fälle in Bayern pro Monat von Januar 2001 bis März/April 2010 (Stand 08.04.2010, N=570)

Der Hantavirus wird von Nagetieren auf den Menschen übertragen, wobei in Bayern vor allem das durch die Rötelmaus (Abb.5) übertragene Puumalavirus bedeutsam ist. Der Erreger wird von infizierten Tieren mit dem Speichel, Urin oder Kot ausgeschieden. Der Mensch infiziert sich dann indirekt durch Einatmen der kontaminierten Stäube, selten auch über Bissverletzungen. Die Erkrankung verläuft häufig grippeähnlich mit hohem Fieber und Kopfschmerzen sowie Bauch- und Rückenschmerzen. Außerdem kann es zu einem Abfall des Blutdruckes, Funktionsstörungen der Nieren bis hin zum vorübergehenden Nierenversagen kommen. Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen finden Sie in der folgenden Übersicht. Weitere Maßnahmen sind den unten angeführten Internet-Links zu entnehmen.

Bisherige Untersuchungen zu Hantaviren in Bayern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 2: Geografische Verteilung der gemeldeten Hantavirusfälle in Bayern 2010. In diesem Jahr sind in den Meldewochen 1-13 bereits 38 Hantaviruserkrankungen gemeldet worden (Stand: 13.04.2010).

Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass die Häufigkeit der humanen Infektion mit Hantaviren stark davon abhängt, wie hoch die lokale Mäusedichte ist und inwiefern die Bevölkerung durch Beruf, Freizeitaktivitäten oder Einwanderung der Mäuse in Wohngebiete überhaupt mit diesen in Kontakt kommen kann. Die Mäusedichte unterliegt saisonalen und jährlichen Schwankungen. So hängt die Populationsgröße z. B. von Rötelmäusen, stark vom jeweiligen Nahrungsangebot ab. Auf sogenannte Mastjahre, in denen es zu einer verstärkten Samenproduktion von Eiche und Buche kommt, wird häufig eine überdurchschnittlich starke Vermehrung der Rötelmäuse beobachtet. Für Hantaviren, insbesondere das Puumalavirus, scheint die Häufigkeit humaner Infektionen an die Dynamik der Populationen der Rötelmaus gebunden zu sein. Für die Hantavirus-Ausbrüche in Deutschland in den Jahren 2005 und 2007 kommt ebenfalls eine Massenvermehrung der Rötelmaus als Ursache in Frage. Für eine zweifelsfreie wissenschaftliche Bestätigung dieser Hypothese fehlen jedoch bisher Langzeitstudien.

Aus diesem Grund werden gegenwärtig mehrere Forschungsansätze verfolgt. An ausgewählten Fangorten in Deutschland werden exemplarische Untersuchungen durchgeführt. Diese sind in das Netzwerk "Nagetier-übertragene Pathogene" eingebettet, um die ökologische und populations-genetische Expertise von Kooperationspartnern für die genannten Fragestellungen nutzbar zu machen.

Der Arbeitskreis "Mäuse im Forst" existiert seit Anfang der 90er Jahre. In ihm sind die Experten der forstlichen Landes- und Versuchsanstalten der Bundesländer vertreten. Auf den jährlichen Treffen werden u.a. Ergebnisse von Versuchen zur besseren Prognose von forstschädlichen Mäusen und deren Bekämpfung vorgestellt und diskutiert, Informationen zur jeweiligen Mäusesituation in den Bundesländern ausgetauscht, sowie gemeinsame Versuche in den Bundesländern ausgearbeitet.

Alle bei Monitoring- bzw. Prognosefängen in den Bundesländern anfallenden Mäuse werden zur Unterstützung des Netzwerkes "Nagetier-übertragene Pathogene" zur zentralen Analyse eingesendet. Auf dieser Basis soll versucht werden, ein kostengünstiges und langfristiges Monitoring-Systems für Hantavirus-übertragende Nagetiere zu entwickeln.

Auswertung der aktuellen Meldungen über Fraßschäden durch Mäuse in Bayern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

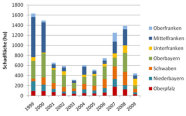

Abbildung 3: Durch Nagetiere verursachte Fraßschäden: Gemeldete Schadflächen in den Regierungsbezirken Bayerns

Die Mäuseprognose der LWF im Herbst 2009 ergab eine weiterhin hohe Ausgangsdichte forstschädlicher Mäuse in Mittel- und Oberfranken, sowie in Schwaben und im westlichen Oberbayern. Auch in den Prognoseflächen in Niederbayern wurde der Dichteindex von 10 % belegten Fallen/Fangnacht überschritten. Vermutlich führte die lange Schneelage im Winter 2009/2010 dazu, dass die tatsächlichen Waldschäden erst nach dem Meldetermin zum 01.03. sichtbar wurden und sich somit in der in Abb. 4 gezeigten Statistik für 2009 nicht widerspiegeln.

Seit März werden der LWF verstärkt Schäden gemeldet, v.a. aus Niederbayern. Wir rechnen für 2010 mit einer weiteren Zunahme der Mäusepopulationen und somit der Fraßschäden.

Hantavirus-Untersuchungen im Rahmen des VICCI-Netzwerkes in Bayern

Mögliche Auswirkungen von Kimaänderungen werden in gemeinsamen Forschungsprojekten von Julius Kühn-Institut und Friedrich-Loeffler-Institut im Zeitraum 2008-2012 untersucht. Die Förderung dieser Vorhaben erfolgt im Rahmen des Umweltforschungsplans des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und durch das Robert Koch Institut. Die Studien konzentrieren sich auf einen räumlichen Gradienten vom nördlichen Mecklenburg-Vorpommern bis zum südlichen Baden-Württemberg. Dort werden regelmäßig Kleinsäuger in unterschiedlichen Habitaten gefangen und Klimadaten u.a. Begleitinformationen erhoben. Ziel der Untersuchungen ist eine Abschätzung, ob sich der Klimawandel auf das Hantavirus-Infektionsgeschehen auswirken könnte und welche Monitoringverfahren geeignet sind, Reservoirpopulationen und humane Hantavirus-Neuerkrankungen zu beobachten.

Rötelmaus - Myodes glareolus

| Vorkommen | Laub- und Mischwälder (v.a. in krautreicheren Kulturen mit beerentragenden Sträuchern), Gebüsch, Hecken, Parklandschaften |

| Nahrung | Keimlinge, Kräuter, Gräser, Samen (v.a. Bucheckern), Früchte, Moos, Pilze, Baumrinde, Würmer, Insekten, Spinnen |

| Fortpflanzung | etwa 5 Würfe/Jahr mit bis zu 7 Jungen |

| Nest | unter Steinen, in Baumstümpfen, dichten Gestrüpp; aus Moos, Gras und Laub |

Maßnahmen zur Vermeidung von Hantavirus-Infektionen

Allgemeine Hinweise zur Vorbeugung

- Vermeiden Sie den Kontakt zu Nagetieren und deren Ausscheidungen.

- Tragen Sie Gummihandschuhe und bei Staubentwicklung möglichst einen eng anliegenden Mundnasenschutz. Empfohlen wird eine Atemschutzmaske (FFP3-Maske).

- Seien Sie insbesondere vorsichtig bei Arbeiten an Holzstapeln, bei der Reinigung von Räumen, in denen Nagetiere vorkommen könnten (Waldarbeiterschutzhütten, Schuppen, Keller usw.), beim Fangen von Schadnagern, deren Bekämpfung im Wald und beim Beseitigen toter Mäuse

Empfehlungen, um die Umgebung frei von Mäusen zu halten

- Bewahren Sie alle Lebensmittel, Wasser und Abfälle in für Nagetiere nicht erreichbaren, verschließbaren Schränken oder Behältern auf.

- Lassen Sie Tierfutter und Wasser nicht über Nacht offen stehen.

- Essensreste und tierische Abfälle keinesfalls auf den Hauskompost geben.

- Abfälle sollten zudem generell in verschlossenen Behältern entsorgt werden.

- Lagern Sie Holz und auch Abfälle mindestens 30m vom Haus entfernt.

- Halten Sie Gras in der Umgebung von Hütten, Häusern kurz.

- Machen Sie mögliche Eintrittsstellen ins Haus ausfindig und dichten Sie Ritzen und Fugen ab.

- Durch das Anbringen von Schutzblechen um die Fundamente von Wohnhäusern kann das Eindringen von Mäusen zusätzlich verhindert werden.

- Beseitigen Sie Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten für Nagetiere.

- Benutzen Sie zum Mäusefang Schlagfallen.

- Als Ergänzung zum Aufstellen von Fallen können chemische Schädlingsbekämpfungsmittel (gesetzlich zugelassene Rodentizide) eingesetzt werden.

Empfehlungen für die Beseitigung von toten Mäusen, Mäuseausscheidungen und die abschließende Säuberung

- Lüften Sie vor Beginn der Reinigung von Räumen mit Mausbefall gut durch,

- Vermeiden Sie es, bei der Entfernung von Mäusekot und Nestmaterial Staub aufzuwirbeln. Benutzen Sie keinen Staubsauger, weil Viren über die Abluft abgegeben werden könnten.

- Zum Schutz vor Hantavirus-Infektionen müssen tote Mäuse sicher beseitigt werden und kontaminierte Flächen (belegte Fallen, Böden, Arbeitsflächen und andere Oberflächen) sorgfältig mit Haushaltsreiniger feucht gereinigt werden.

- Geben Sie die toten Mäuse oder die belegte Mausefalle in eine Plastiktüte, verschließen und entsorgen Sie diese mit dem Hausmüll.

- Waschen Sie sich abschließend die Hände gründlich mit Wasser und Seife.

Ansprechpartner Hantavirus

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)

Dienststelle Oberschleißheim, Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim

Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Neuherbergstr. 11, 80937 München

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI),

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger

Südufer 10, 17493 Greifswald - Insel Riems

Dr. Jens Jacob

Julius Kühn-Institut (JKI)

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen

Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst

AG Wirbeltierforschung

Toppheideweg 88, 48161 Münster

Julia Zeitler

Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Hans-Carl-von Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising

Weiterführende Links

Autoren

- Dr. Sandra Essbauer

- Susanne Schex

- C. Klinc

- B.v. Wissmann

- W. Hautmann

- Dr. Jens Jacob

- Dr. M. Faber

- Prof. K. Stark

- Dr. J. Schmidt-Chanasit

- Prof. Dr. D. H. Krüger

- Dr. R. G. Ulrich

- Cornelia Triebenbacher