LWF aktuell 152

Triebläuse an der Weißtanne

von Emanuel Geier und Andreas Hahn

In der Forstwirtschaft wird Läusen an Waldbäumen gewöhnlich weniger Beachtung geschenkt. An einigen Orten in Bayern ist das anders: Die eingeschleppte einbrütige Tannentrieblaus, Dreyfusia (syn. Adelges) nordmannianae, beeinträchtigt vor allem im Bergmischwald in manchen Revieren die Tannenverjüngung bis zur Dickungsphase. Auch aus dem Flachland gibt es Meldungen über neue Befallsherde. Die LWF untersucht den Tannentrieblausbefall anhand verschiedener Forschungsansätze.

Deutlicher Befallsanstieg in Südostbayern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Eine TTL-Beobachtungs-fläche der LWF im Forstbetrieb Berchtesgaden der Bayerischen Staatsforsten. (E. Geier, LWF)

Die Weißtanne hat als schattentolerante und charakteristische Art der Bergmischwälder nach starkem Rückgang in den letzten beiden Jahrhunderten im Flächenanteil wieder zugenommen (von 2 % im Jahr 1987 auf 2,8 % in 2022). Die Baumart zeichnet sich im Vergleich zur Fichte nicht nur durch eine geringere Anfälligkeit gegenüber Trockenheit und Sturm aus – sie ist auch weniger anfällig für biotische Risiken, wie z. B. Insektenbefall. Die Schadholzmengen steigen zwar auch bei der Tanne, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau als bei der Fichte. Dabei dominieren abiotische Schäden durch Trockenheit, Sturm und Schnee. Biotische Beeinträchtigungen sind – abgesehen vom Wildverbiss – bayernweit gesehen nachrangig. Lokal, aber auch regional können neben Tannenborkenkäfern oder Mistelbefall auch Tannentriebläuse eine Schwächung der Weißtanne bis zum Absterben hervorrufen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

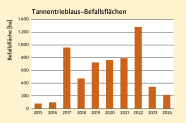

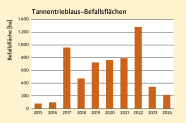

Abb. 2: Meldungen der Tannentrieblaus-Befallsflächen in Bayern in den Jahren 2015 bis 2024 (© Waldschutzmeldewesen, LWF)

Eine besondere Befallsdynamik zeigte sich im letzten Jahrzehnt bei der einbrütigen Tannentrieblaus, nachfolgend auch als „TTL" bezeichnet. Die LWF (Abteilung Waldschutz) erfasst die TTL-Schadflächen im Rahmen des Waldschutzmeldewesens seit 1999. Seitdem haben die gemeldeten Schäden kaum die Schwelle von 100 Hektar überschritten. 2006 gab es mit 279 Hektar für einen langen Zeitraum die umfangreichste Flächenmeldung. Diese Situation änderte sich 2017 grundlegend: Die Flächenmeldungen stiegen von 90 ha im Jahr 2016 auf 950 ha im Jahr 2017 an (Abbildung 2): Eine Verzehnfachung des Flächenumfangs in kurzer Zeit! Dieser starke Anstieg ging vor allem auf Meldungen aus den östlichen Alpen zurück.

Die Befallsdynamik wird seither durch forstliche Akteure in Südbayern beobachtet und diskutiert. 2017 wurden unter verschiedenen waldbaulichen Ausgangssituationen Versuchsflächen angelegt, um das Befallsgeschehen zu verfolgen (Maier 2018). Diese Flächen wurden durch die LWF bis in das Jahr 2022 beobachtet und aufgenommen.

Befall im Flachland übersehen?

Einzelne Meldungen von Trieblausschäden aus dem Flachland nährten Zweifel, ob die Schaddynamik dort in einem initialen Stadium auf größerer Fläche übersehen werden könnte. Zudem gab es kein einheitliches Bild zur Schadintensität über Bayern hinweg. Um Befallsschwerpunkte und die Auswirkungen zu untersuchen, wurden die TTL-Schadmeldungen der BaySF Reviere der Jahre 2015–2021 genauer analysiert und klassifiziert. Im Zuge einer Befallsflächen-Bereisung wurden im Jahr 2022 insgesamt 2.260 Tannen begutachtet. Über die Hälfte der in den gemeldeten Befallsgebieten untersuchten Tannen waren ohne Befall an Leit- oder ersten Seitentrieben. Es zeigte sich, dass sich das TTL-Vorkommen mit Schadpotenzial vor allem in den bayerischen Alpen (Oberammergau bis Berchtesgaden) und in das Gebiet der angrenzenden Saalforste auf österreichischer Seite erstreckt. Die einmalige Aufnahme konnte aber nicht beantworten, ob es bei Dreyfusia nordmannianae Zyklen mit „Läusejahren" gibt und ob die Aufnahmen eventuell in einem vergleichsweise mildem Befallsjahr durchgeführt wurden. Zugleich blieb offen, wie groß die zeitliche Variation des Befalls im Inventurzeitraum war – also, wie ähnlich die Daten bei einer etwas früheren oder späteren Aufnahme gewesen wären. Aus den Folgeaufnahmen der Versuchsflächen von Maier (2018) ist weiterhin bekannt, dass sich ein starker Befall im kommenden Jahr auch in einen leichten verwandeln kann. Starker Befall führt also nicht zwangsläufig zum Absterben der Pflanze. Um diese offenen Fragen zu untersuchen, wurde 2023 ein TTL-Monitoring aufgebaut. Bevor wir die aktuelle Forschung zur TTL behandeln, betrachten wir den Wissensstand und die Schadsymptomatik.

Wissensstand zur Tannentrieblaus

Die einbrütige Tannentrieblaus, Dreyfusia (syn. Adelges) nordmannianae stammt aus dem Kaukasus und wurde ab ca. 1840 mit ihrem Nebenwirt, der Nordmanntanne (Abies nordmanniana), nach Mitteleuropa eingeschleppt. Die Kaukasus-Fichte (Picea orientalis) ist ihr ursprünglicher Hauptwirt. Außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes in Mitteleuropa vollzieht die TTL ihre Entwicklung an der Weißtanne (Stefan 1972). Der komplexe Lebenszyklus der Art in Mitteleuropa ist zum Teil erforscht (Merker 1962, Merker & Eichhorn 1955, Stefan 1972, Alles, 1994). An der Weißtanne durchläuft die Tannentrieblaus nicht denselben Lebenszyklus wie an ihrem Hauptwirt. Lediglich zwei Entwicklungsstadien saugen an den Nadeln. Alle weiteren Stadien leben auf der Rinde der Tanne. Bisher existierte die etablierte Fachmeinung, dass zwei verschiedene invasive Tannentrieblausarten der Gattung Dreyfusia die heimische Weißtanne befallen: Die einbrütige Tannentrieblaus (Dreyfusia nordmannianae) und die zweibrütige Tannentrieblaus (Dreyfusia merkeri) (vgl. Schröter et al., 2009). Neuere Untersuchungen ergaben jedoch, dass es sich bei der zweibrütigen Tannentrieblaus wahrscheinlich lediglich um eine hybride Kreuzung aus der einbrütigen Tannentrieblaus und der Weißtannenstammlaus (Dreyfusia piceae) handelt und die zweibrütige Tannentrieblaus somit keine eigene Art darstellt (Havill et al., 2021).

Schadbild und Befallsfolgen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3a: Deutlich sichtbarer Befall durch TTL-Larven am frischen Maitrieb einer Tanne (© H. Lemme, LWF)

Das Schadbild durch die einbrütige Tannentrieblaus ergibt sich folgendermaßen: Die schwarzen, punktförmigen Tannentrieblaus-Larven sind stecknadelkopfgroß und saugen an den frischen Nadeln des diesjährigen Maitriebs (Mai bis Juni) sowie an den Trieben (Sommer) überwiegend im oberen Kronendrittel von Jungtannen (Abbildung 3 links). Dies führt häufig zu kurzen, vergilbten Nadeln. Eine typische Folge starken Befalls sind nach unten gekrümmte Nadeln. Die unterseitigen Wachsstreifen sind nicht mehr sichtbar, wodurch häufig das Bild einer „Flaschenbürste" entsteht (Abbildung 3 rechts). Die verkümmerten Triebe sterben in der Folge meist von oben her ab (Wipfeldürre; Abbildung 4). Bei mehrjähriger Besiedelung kann es zum Absterben von Jungtannen kommen, was sich dann oft einzelstammweise- bis truppweise vollzieht. Dies verursacht eine Reduktion des Tannenanteils in der Verjüngung, wenn auch bei ausreichender Überschirmung meist kein Totalausfall eintritt. In der Literatur wird auch ohne Angabe quantitativer Details von Schäden berichtet, die fast zur vollständigen Vernichtung von Tannenverjüngungen führten (Schneider-Orelli, 1944; Niehaus-Wunderwald & Forster, 1999). Nach Beobachtungen der LWF liegt die gefährdete Höhe der jungen Bäume meist zwischen ein bis sieben Metern, seltener bis zu zehn Metern.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3b: Symptom der Flaschenbürste, verursacht durch TTL. Die Nadeln sind sichtbar nach unten gebogen. Die Wachsstreifen an den Nadelunterseiten sind kaum mehr zu erkennen. (© T. Hase, StMELF)

Die Saugtätigkeit am Stamm beeinträchtigt die Vitalität der Tanne nicht direkt. Die TTL überwintert dort in schützenden Wachswollhäufchen an Nadeln, Trieben und Stämmchen (Abbildung 5). Die Ausbreitung erfolgt passiv über den Wind und über eine Verschleppung durch Tiere oder Menschen.

Frühe Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Lichtexponiertheit der Tanne und Schadeinwirkung der TTL beruhen auf Beobachtungen (bspw. Stürzer-Gilbert, 1982). Kitzberger (1995) unternimmt Messungen in zwei Beständen in einem Transekt von kompletter Freistellung der Tanne bis zu Tannen unter einem geschlossenen Bestand mit den Parametern Beleuchtungsstärke [klux] und dem bonitierten Befall. Als wesentliche Ursache für die Schadwirkung der TTL an jungen Tannen nennt Kitzberger die horizontale (Konkurrenz) und vertikale (Überschirmung) Freistellung der Tanne.

Aktuelle Forschungsansätze

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Absterbende Leit- und Seitentriebe durch Tannentrieblausbefall an Tannen-verjüngung. (© A. Hahn, LWF)

Bei der intensiven Untersuchung durch die LWF im Zuge der Befallsflächen-Bereisung im Jahr 2022 kam man zu dem Schluss, die Gefährdung für Gesamtbayern als niedrig einzustufen, wobei ein erhöhtes Risiko im Gebirge erkennbar ist. Die bisherigen Untersuchungen der LWF konnten den Zusammenhang zwischen Belichtung und einem starken Befall durch die Tannentrieblaus nur indirekt nachweisen. Der Zusammenhang mit anderen Bestandesparametern ist nicht ausreichend genug erforscht, um Aussagen zur Behandlung der Verjüngung abschließend fachlich zu begründen. Für eine Interpretation des absoluten Befallsniveaus sind außerdem Kenntnisse über die Schwankungen zwischen den Jahren notwendig. Daher wurden 2023 in drei BaySF-Forstbetrieben (St. Martin, Berchtesgaden und Bad Tölz) in je einem Revier pro Forstbetrieb zehn Dauerbeobachtungsflächen installiert, die über mindestens fünf Jahre aufgenommen werden sollen. Die Flächen wurden aus einem Pool von Befallsvorkommen nach folgenden Eignungskriterien ausgewählt: Naturverjüngung, hohe Verjüngungsdichte, positiver TTL-Befallsnachweis, vorhandene Überschirmung und für Messungen erreichbare Baumhöhen. Daraus ergaben sich insgesamt 30 Versuchsflächen mit unterschiedlichen Belichtungsverhältnissen und Befallsschwere, welche zufällig über die einzelnen Reviere verteilt sind. Die Aufnahmepunkte wurden mit einem Zentralpflock markiert. Um diesen herum werden in einem aufwendigen Monitoring mehrere Jahre nacheinander jeweils 35 Bäume untersucht. Da die insgesamt 1.050 Tannen dauerhaft markiert und sogar zweimal pro Jahr aufgenommen werden, entsteht so ein umfangreicher Datensatz, mit dem folgende Fragen untersucht werden sollen:

- Gibt es eine lokal / regional / überregional synchrone Entwicklungsdynamik der TTL? Mit anderen Worten: Folgt die Dichteentwicklung der Laus gewissen Vermehrungszyklen (»Läusejahren«) und wenn ja, wie sehr ist die Dynamik (klein-) standörtlich bedingt? Was sind mögliche Treiber dahinter?

- Wie ist die Befallsdynamik am Einzelbaum? Wie entwickelt sich der Befall über mehrere Jahre?

- Erfolgt ggf. eine Übertragung zwischen Nachbarbäumen (lokale Ausbreitungsdynamik)?

- Welchen Einfluss haben Belichtung/Überschirmung, Temperatur, ggf. Niederschlagsereignisse (zu gewissen Zeitpunkten) auf die Befallsintensität? Bestätigt sich die Sicht aus der historischen Literatur, wonach der Befall mit dem Lichtgenuss zunimmt?

- Wie viele Jahre muss ein wie schwerer Befall auf die Tanne wirken, damit sie abstirbt (Mortalitätswahrscheinlichkeit)?

Die Aufnahmen finden jedes Jahr im späten Frühling und im Spätsommer statt. Erfasst werden dabei unter anderem Befallsintensität, Überschirmung, Temperatur, Trieblängen, Knospenzustand und Baummortalität. Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen der 30 Aufnahmeplots. Erste Auswertungen sind nach Erreichen der halben Projektlaufzeit für den Winter 2025/2026 geplant.

Waldbauliche Handlungsempfehlungen

Das Risikopotential eines Befalls mit der einbrütigen Tannentrieblaus kann lokal hoch sein. Ist die Laus bereits in der Umgebung vorhanden, ist es sinnvoll, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Zunächst ist es wichtig, Tannenbestände mit einem hohen Anteil an Mischbaumarten (v. a. Laubholz) zu begründen, um die Artenvielfalt und damit auch natürliche Gegenspieler (z. B. Schwebfliegen oder Marienkäfer) zu fördern. Bis die Verjüngung eine Höhe von ca. sieben Metern erreicht hat, sollte eine bemessene Überschirmung durch Altbäume gegeben sein. Die Tanne hat genügend Licht, wenn der Leittrieb mindestens so lang wie der längste Seitentrieb ist – sobald dies gewährleistet ist, sollte über der Tanne nicht weiter nachgelichtet werden. Bei einer Pflege sollten Tannen nicht ausgekesselt, sondern nur bemessen freigestellt werden. Siedelt sich eine Läusepopulation nämlich erfolgreich an, ist häufig eine gewisse Abfolge zu beobachten: Mehr Licht = mehr Wärme = mehr Läuse. Außerdem kann eine seitliche Freistellung eine TTL-Infektion durch Windverfrachtung begünstigen.

Was tun bei Befall?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Am Stamm fest anhaftende und durch weiße Wachswolle geschützte Tannentriebläuse im Stadium der Überwinterung. (© H. Lemme, LWF)

Bei Befall durch die TTL sollte die Behandlung wie folgt ablaufen: Ist der Befall lokal bereits etabliert (hohe Quote befallener Bäume und häufig schwere Schadsymptome wie Flaschenbürste oder Wipfeldürre), ist eine Bekämpfung nicht mehr sinnvoll. In der Initialphase eines Befalls in einer Tannen-Verjüngung (niedrige Quote befallener Bäume und selten schwere Schadsymptome wie Flaschenbürste oder Wipfeldürre) wird eine Bekämpfung empfohlen.

Über mehrere Jahre hinweg sollten zwischen November und März alle auf den ersten Blick befallenen Tannen ausgehauen werden. Kontakt mit den im Bestand verbleibenden Jungtannen sollte dringend vermieden werden (Verschleppungsgefahr!). Befallenes Material sollte an einen entfernten Ort verbracht werden, wo es verrotten kann oder verbrannt wird (z. B. auf der Forststraße), wenn es die Waldbrandsituation zulässt. Eine Bekämpfung mit einem Insektizid wird derzeit nicht empfohlen: Neben den Auflagen in den Bereichen Arbeitsschutz, Wasser- und Naturschutzrecht und den hohen Kosten bei der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen steht vor allem der kritische Baumhöhenbereich bis ca. sieben Meter einer Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln entgegen.

Unsere derzeitigen Empfehlungen im Umgang mit der einbrütigen Tannentrieblaus basieren durchwegs auf Beobachtungen und Dokumentationen in der Literatur sowie teilweise auch auf Erfahrungsberichten der BaySF. Die in diesem Artikel dargestellten Handlungsperspektiven sind als Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen, die aus dem bisherigen Kenntnisstand zur Thematik abgeleitet sind. Wir empfehlen diese Maßnahmen basierend auf unserem bisherigen Wissensstand, bis erste quantitative Ergebnisse aus den Aufnahmen der Versuchsflächen zum Trieblaus-Schadgeschehen vorliegen.

Zusammenfassung

Die Weißtanne spielt eine wichtige Rolle im Waldumbau, ist jedoch v.a. im Bergwald lokal durch die eingeschleppte einbrütige Tannentrieblaus (Dreyfusia (syn. Adelges) nordmannianae) gefährdet. Eine bayernweite LWF-Bonitur gemeldeter Schadflächen bestätigte Befallsschwerpunkte in den Bayerischen Alpen. Das Risiko für einen schweren Befall scheint in höheren Lagen und auf Verjüngungsflächen mit geringer Grundfläche des Altbestandes besonders hoch zu sein. Zugleich haben Beobachtungen von Versuchsflächen in den Jahren 2017 bis 2022 aufgezeigt, dass die Befallsintensität nicht zwingend von Jahr zu Jahr weiter zunimmt. Hingegen wurde beobachtet, dass ein Befall an einzelnen Bäumchen auch rückläufig sein kann. 2023 wurden Beobachtungsflächen mit rund 1.000 Jungtannen in drei BaySF-Gebirgsforstbetrieben eingerichtet, um mögliche Jahreszyklen und die Befallsdynamik zu untersuchen und Ausfallrisiken zu quantifizieren. Bayernweit gesehen ist das Befallsrisiko durch die einbrütige Tannentrieblaus gering. Bei Erstbefall sollten betroffene Tannen im Winter entfernt werden. Eine chemische Bekämpfung wird aktuell nicht empfohlen. Präventiv erscheint eine Mischung mit Laubholz und eine maßvolle Überschirmung ratsam.

Literatur

- Alles, D. (1994): Untersuchungen zum Generationszyklus der Tannenlaus Dreyfusia nordmannianae Eckstein (Hom., Adelgidae) in Mitteleuropa. J Appl Entomology 117: 234–242

- Bayerische Staatsforsten (2020): Statistikband 2020. Regensburg, 30 Seiten

- Ewald, J. (Hg.) (2004): Ökologie der Weißtanne (Abies alba Mill.) im bayerischen Alpenraum. Forum geobotanicum 1: 9-18

- Havill, N. P., Griffin, B. P., Andersen, J. C., Foottit, R. G., Justesen, M. J., Caccone, A., D’Amico, V. & Elkinton, J. S. (2021). Species delimitation and invasion history of the balsam woolly adelgid, Adelges (Dreyfusia) piceae (Hemiptera: Aphidoidea: Adelgidae), species complex. Systematic Entomology, 46(1), 186-204.

- Kitzberger, P. (1995): Tannentrieblaus (Dreyfusia nordmannianae Eckstein 1890): Präventiver Waldschutz auf waldbaulich-ökologischer Grundlage. Dissertation. BOKU, Wien, 103 Seiten

- Kölling, Ch.; Falk, W.; Walentowski, H. (2011): Die Standörtlichen Möglichkeiten für den Anbau der Tanne in Bayern. LWF Wissen, 66: 11-19

- LWF (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft) (2005): Die zweite Bundeswaldinventur 2002. Ergebnisse für Bayern, LWF Wissen, 49, 102 Seiten

- LWF (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft) (2024): Wald im Wandel; Wald und Forstwirtschaft in Bayern – Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. 37 Seiten

- Maier, Franziska (2018): Anlage von Versuchsflächen zur Überwachung des Schadpotentials der gefährlichen Tannentrieblaus (Dreyfusia nordmannianae) am Forstbetrieb St. Martin in Österreich. Bachelorarbeit, Fakultät Wald und Forstwirtschaft, Hochschule Weihenstephan Triesdorf.

- Merker, E. (1962): Zur Biologie und Systematik der mitteleuropäischen Tannenläuse. Allg. Forst-u. Jagdztschr., 133: 149-159 sowie 195-199

- Merker, E.; Eichhorn, O. (1955): Zur Biologie der gefährlichen Tannenläuse und ihre Unterscheidungsmerkmale im Freien. Allg. Forst-u. Jagdztschr., 126: 5–6

- Muck, P.; Borchert, H.; Elling, W.; Hahn, J. ; Immler, T.; Konnert, M., Walentowski, H. & Walter, A. (2008): Die Weißtanne – ein Baum mit Zukunft. LWF aktuell 67: 56-58

- Nierhaus-Wunderwald, D.; Forster, B. (1999): Zunehmendes Auftreten der Gefährlichen Weisstannentrieblaus. Wald Holz 80: 50–53

- Rothe, A.; Dittmar, C.; Zang, C. (2011): Tanne - vom Sorgenkind zur Hoffnungsträger, LWF Wissen, 66: 59-66

- Schimitschek, E. (1952): Zum Massenauftreten der Tannentrieblaus in Österreich. Der land-. und forstwirtschaftliche Gutsbetrieb, Jg. 1: 113-116

- Schmid-Bauer (1985): Weißtannenbefall durch Dreyfusia nordmannianae (ECKST.) in Zusammenhang gesehen mit Wildverbiß im Gebiet Kufstein/Wörgl (Tirol, Österreich). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 72: 183–188

- Schneider-Orelli, o. (1944): Zur Schädigung der Weisstanne durch Trieb- und Rindenläuse (Dreyfusia), Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 95: 1 – 11

- Schröter H, John R, Petercord R (2009): Die Stamm- und Triebläuse der Weißtanne. FVA Waldschutz-Info 3/2009

- Stefan (1972): Unterordnung Aphidina, Blattläuse. In: Die Forstschädlinge Europas, Band 1, Hrsg. von W. Schwenke, Hamburg und Berlin, Paul Parey Verlag, Seite 162-386

- Stürzer-Gilbert (1982): Zur Taxonomie, Entwicklung und Schadwirkung der Tannentrieblaus Dreyfusia nordmanianae an befallenen Weißtannen im Raum Seefeld – Leutasch (Nordtirol). Anz. f. Schädlingskunde 55: 161-164

- Waldherr, M. (1995): Verjüngungs- und Pfegeverfahren für die Tanne in Bayern am Beispiel des Bayerischen Waldes. In: Genetik und Waldbau der Weißtanne, Schriftreihe der Sächsischen Landesanstalt für Forsten, 5: 56–66

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Emanuel Geier

- Dr. Andreas Hahn

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden