FAQs Kohlenstoff

Kohlenstoffbindung in Bayerns Wäldern

von Christoph Schulz

Der Klimawandel ist überwiegend durch die menschliche Freisetzung von CO2 verursacht, das bei Verbrennung/Oxidation von Kohlenstoff entsteht.

Als Reaktion darauf gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten des Klimaschutzes: die Vermeidung oder Verringerung von Kohlenstofffreisetzungen oder die Erhöhung der Speicherung von Kohlenstoff. Wald kann beides.

Zum einen kann Kohlenstoff im Holz der lebenden Waldbäume, im Waldboden, im Totholz und in den Holzprodukten gespeichert werden. Zum anderen kann Holz alternative holzfreie Brennstoffe oder Werkstoffe ersetzen, bei deren oder Herstellung oder Verwendung Emissionen aus fossilen Brennstoffen entstehen würden.

Was ist Klimaschutz?

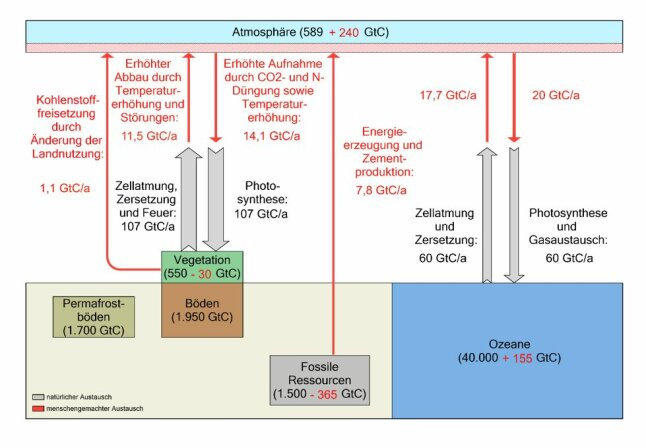

Natürlicherweise werden jährlich große Kohlenstoffmengen zwischen Vegetation (107 Milliarden Tonnen Kohlenstoff (=GtC)) bzw. Ozeanen (60 GtC) und der Atmosphäre ausgetauscht (graue Pfeile in Abb. 1). Der Mensch beeinflusst seit langem die Kohlenstoffflüsse (rote Pfeile) und verändert damit auch die Größe der Reservoirs (rote Zahlen in den Kästen). Die Anreicherung in der Atmosphäre von 589 GtC in vorindustrieller Zeit auf ca. 830 GtC führt zum Wandel des Klimas.

Klimaschutz beschreibt alle Maßnahmen des Menschen zur Minderung des menschengemachten Klimawandels. Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die Vermeidung oder Verringerung von Kohlenstofffreisetzungen (rote Pfeile zur Atmosphäre) oder die Erhöhung der Speicherung von Kohlenstoff (rote Pfeile aus der Atmosphäre).

Die schwarzen Zahlen beschreiben den natürlichen Kohlenstoffbestand (Rechtecke) in Ozean, Böden, Vegetation und Atmosphäre sowie den natürlichen jährlichen Austausch (graue Pfeile) vor Beginn der Industrialisierung. Die roten Zahlen beschreiben die Störungen der Kohlenstoffbestände von 1750 bis 2011 sowie die vom Menschen verursachte Veränderung des jährlichen Kohlenstoffaustausches im Zeitraum 2000 bis 2009 (rote Pfeile).

Eine Gigatonne Kohlenstoff (GtC) entspricht 3,67 Gigatonnen Kohlendioxid.

Eigene Darstellung nach Ciais 2013.

Literatur: (IPCC 2013)

Wie kann die Klimaschutzwirkung mit Wald erhöht werden?

Ein effektives Mittel des Klimaschutzes ist die Schaffung zusätzlicher Kohlenstoffsenken z. B. durch eine Erhöhung der Waldfläche. Im dicht besiedelten Deutschland mit seinem bereits hohen Waldanteil, sind die Möglichkeiten begrenzt.

Global können Aufforstungen einen bedeutenden Beitrag leisten:

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.

Wichtige Begrifflichkeiten im Klimaschutz

- Treibhausgase und Kohlendioxid (CO2)

- Kohlenstoff (C) und CO2

- Senken und Quellen

- Speicher und Speicherung

Kohlendioxid (CO2) ist das bei weitem wichtigste Treibhausgas (THG). Es gibt jedoch mit Methan (CH4), Lachgas (N2O) oder fluorierten Gasen weitere Treibhausgase, die mengenmäßig weniger bedeutsam sind, aber eine viel höhere Klimawirkung (Treibhauspotenzial) haben, da sie thermische Strahlung viel stärker absorbieren und abstrahlen als Kohlendioxid. Um eine einheitliche Größe für Treibhausgase zu schaffen, werden die Klimawirkungen aller Treibhausgase auf das Treibhausgaspotenzial von Kohlendioxid umgerechnet. Es wird dann von Kohlendioxid-Äquivalent (CO2-Äquiv.) gesprochen.

In fossilen Rohstoffen, Böden oder Vegetation ist in verschiedenen Formen Kohlenstoff gebunden. Bei der Verbrennung entsteht Kohlendioxid, welches das bedeutendste Treibhausgas ist. Es ist wichtig zu unterscheiden, wovon man spricht. In einer Tonne Kohlendioxid stecken 0,27 Tonnen Kohlenstoff. Oder andersherum: Eine Tonne Kohlenstoff entspricht 3,67 Tonnen Kohlendioxid, d.h. wenn ein Baumstamm eine Tonne Kohlenstoff enthält, sind der Atmosphäre beim Biomasseaufbau 3,67 Tonnen CO2 entzogen worden.

Wird Kohlendioxid freigesetzt, z. B. durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, spricht man von Quellen. Wenn der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen wird, z. B. durch die Biomasseproduktion eines neu angelegten Waldes, handelt es sich um eine Senke.

Mit Speicher (auch „Pool“) wird die gesamte Menge des gespeicherten Kohlenstoffs bezeichnet. Für den Klimaschutz entscheidend ist jedoch die Vergrößerung des Speichers (Kohlenstoff-Speicherung), d. h. die Kohlenstoffmenge, die über einen bestimmten Zeitraum zusätzlich aufgenommen wurde. Ein großer, gleichbleibender Speicher hat keinen Effekt für den Klimaschutz, hier geht es eher um die Stabilisierung und/oder die Vermeidung eines Abbaus des Speichers.

Tragen Forst- und Holzwirtschaft zum Klimaschutz bei?

Welche Speicher gibt es in der Forst- und Holzwirtschaft?

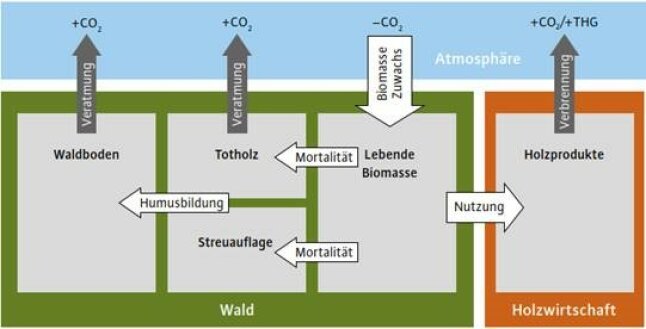

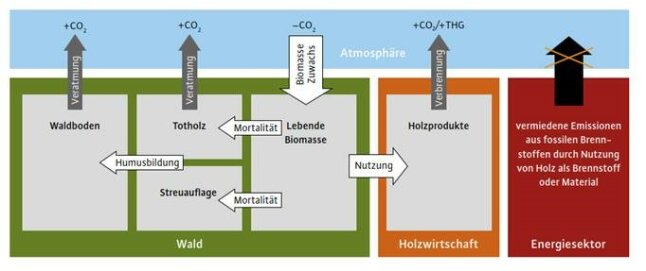

Im Wald gibt es vier Speicher: lebende, ober- und unterirdische Biomasse, Totholz, Mineralboden und Streuauflage. Über die Photosynthese wird der Atmosphäre Kohlendioxid (CO2) entnommen und in der verholzten Biomasse als Kohlenstoff (C) gebunden. Abgestorbene Biomasse beliefert die Speicher Totholz und Streuauflage sowie nachfolgend über die Humusbildung den Speicher Mineralboden. Durch mikrobielle Veratmung wird der organische Kohlenstoff in den Speichern Totholz, Streuauflage und Mineralboden wieder an die Atmosphäre freigegeben. Durch die Holznutzung wird zusätzlich der Speicher der Holzprodukte geschaffen. Bei der Verbrennung von Holz wird der gebundene Kohlenstoff wieder freigesetzt.

Da nur die lebende Biomasse der Atmosphäre Kohlendioxid aktiv entzieht, sind die Speicher Totholz, Streuauflage, Mineralboden und Holzprodukte streng genommen keine Senke, sondern verlängern die Speicherung des von der lebenden Biomasse gebundenen Kohlenstoffs (waagerechte weiße Pfeile). Eine Senke ist gegeben, solange die Zufuhr in einen Speicher höher ist als die Abgänge. Für den Klimaschutz ist die Summe der Speicher im Wald ausschlaggebend, d. h. dass die Gesamtzufuhr (Biomassezuwachs; senkrechter weißer Pfeil) höher seien muss als die Summe der Verluste (senkrechte schwarze Pfeile).

Wieviel Kohlenstoff wird in einem Kubikmeter (Festmeter) Holz gespeichert?

Als überschlägige Faustzahl sind in einem Festmeter (Kubikmeter) Holz 0,25 t C gebunden, das entspricht etwa einer Tonne CO2.

Die gespeicherten Kohlenstoffmengen unterscheiden sich nach den Baumarten, da sie verschiedene Holzdichten haben. Um vom in der Forstwirtschaft üblichen Raummaß (Festmeter oder Kubikmeter) in Masse umzurechnen, wird diese Gleichung verwendet:

Kohlenstoffmenge in t C = Holzmenge in fm * Raumdichte des Holzes in t/fm * Kohlenstoffgehalt in t C/t

- Holzmenge: Volumen des Holzes in fm

- Raumdichte: Dichte des Holzes in Tonnen je Festmeter; die Raumdichten unterscheiden sich je nach Baumart (siehe Tabelle 1)

- Kohlenstoffgehalt: der Anteil des Kohlenstoffs an der gesamten Holzmasse in tC/t; der Anteil liegt über alle Baumarten konstant bei ca. 0,5

Zur Umrechnung von Tonnen Kohlenstoff in Tonnen CO2 wird mit dem Faktor 3,67 multipliziert.

| Baumart | Raumdichte in t / m3 | Baumart | Raumdichte in t / m3 |

|---|---|---|---|

| Fichte | 0,379 | Linde | 0,417 |

| Tanne | 0,363 | Robinie | 0,647 |

| Douglasie | 0,414 | Ulme | 0,556 |

| Kiefer | 0,431 | Kastanie | 0,558 |

| Lärche | 0,487 | Birke | 0,526 |

| Sonst. NH | 0,379 | Erle | 0,428 |

| Rotbuche | 0,558 | Pappel | 0,353 |

| Eiche | 0,571 | Weide | 0,462 |

| Esche | 0,564 | Kirsche | 0,558 |

| Hainbuche | 0,642 | Sonst. LH | 0,558 |

| Ahorn | 0,522 |

Für die anfänglich genannte Faustzahl, wurde die Formel mit einer Raumdichte von 0,5 genutzt.

Quellen: Klein und Schulz 2012

Wieviel Kohlenstoff wird in der lebenden Biomasse im Wald gespeichert?

Der durchschnittliche Speicher der lebenden Biomasse beträgt in Bayern je Hektar 130 t C (in CO2: 477 t/ha). Die durchschnittliche jährliche C-Bindung liegt bei ca. 0,9 t C je Hektar (in CO2: 3,3 t/ha). Bei einzelnen Bäumen liegt die jährliche C-Bindung im Kilogrammbereich (siehe Beispiel unten).

Der Kohlenstoffspeicher der lebenden Biomasse setzt sich aus allen ober- und unterirdischen verholzten Teilen der Bäume zusammen: Wurzeln, Baumstamm, Äste und Zweige. Die unterirdische Wurzelbiomasse liegt bei ca. 20 Prozent der oberirdischen Biomasse.

Das gebräuchlichste Maß für den Holzvorrat ist der Vorratsfestmeter (Vfm), das ist das gemessene oder geschätzte, stehende Holzvolumen eines Baumes oder eines Waldbestandes bis zu einem Durchmesser von 7 cm. Um vom Vorratsfestmeter auf die gesamte ober- und unterirdische Biomasse zu schließen, kann überschlägig mit einem sogenannten Expansionsfaktor von 1,4 gerechnet werden. Mit der Dichte des Holzes und dem Kohlenstoffgehalt kann dann die gespeicherte Kohlenstoffmasse berechnet werden:

Biomassespeicher in t C = Holzmenge in Vfm * Expansionsfaktor in fm/Vfm * Raumdichte des Holzes in t/fm * Kohlenstoffgehalt in tC/t

- Holzmenge: Volumen des Holzes in fm;

- Expansionsfaktor: Faktor 1,4 zur Umrechnung von Vorratsfestmetern (Vfm) in Gesamtbiomasse (fm);

- Raumdichte: Dichte des Holzes in Tonnen je Festmeter; die Raumdichten unterscheiden sich je nach Baumart (siehe Tabelle 1)

- Kohlenstoffgehalt: der Anteil des Kohlenstoffs an der gesamten Holzmasse in tC/t; der Anteil liegt über alle Baumarten konstant bei 0,5.

Wenn Durchmesser und Höhe eines Baumes bekannt sind, kann mit dem Merkblatt 27 der LWF die in der Biomasse gespeicherte Kohlenstoffmenge geschätzt werden. Bei Waldinventuren wird mithilfe von Biomassefunktionen (z. B. Riedel und Kändler 2017) aus gemessenen Daten wie Durchmesser und Höhe die Biomasse der Einzelbäume berechnet.

Der Kohlenstoffspeicher der lebenden Biomasse gibt an, wieviel CO2 der Atmosphäre im Laufe des Baumlebens insgesamt entzogen wurde. Um die durchschnittliche, jährliche Speicherung zu berechnen, muss die gesamte Speichermenge durch das Alter des Baumes geteilt werden.

Beispielrechnung: 80-jährige Fichte, 1,5 Vfm

- Biomassespeicher in t C = 1,5 Vfm * Expansionsfaktor 1,4 fm/Vfm * Raumdichte 0,379 t/fm * Kohlenstoffgehalt 0,5 tC/t = 0,398 t C (= 1,46 t CO2)

- Jährliche Speicherung in kg = 398 kg C/80 Jahre = 4,98 kg C/Jahr (= 18,26 kg CO2)

Quelle: Klein und Schulz 2012

Wieviel Kohlenstoff wird im Waldboden gespeichert?

In den Waldböden Bayerns sind ohne Berücksichtigung von Mooren im Durchschnitt 128 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar bis in 1,5 m Tiefe gespeichert, der größte Teil im Mineralboden (115 t), der kleinere in der organischen Auflage (12 t). Die Größe der Waldbodenspeicher kann im Einzelfall extrem vom oben genannten Durchschnitt abweichen. Moorböden können weit über 800 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar speichern (Schubert et al. 2015, Klein und Schulz 2012).

Veränderungen des Bodenkohlenstoffvorrats und damit die Größenordnung der Senken- bzw. Quellenfunktion von Waldböden sind schwierig zu quantifizieren. Bei pfleglicher Waldbewirtschaftung steigt der Bodenkohlenstoffvorrat langfristig leicht an. Für Mitteleuropa reichen dabei die Angaben von wenigen Kilogramm bis zu über einer Tonne jährlicher Kohlenstoffspeicherung pro Hektar (Schlesinger 1990, Liski et al. 2002, Grüneberg et al. 2014, Weis & Köhler 2018). Als sehr grobe Abschätzung kann für Bayern von einer langfristigen Kohlenstoffanreicherung von wenigen Kilogramm pro Hektar und Jahr in Waldböden seit der letzten Eiszeit ausgegangen werden (aktueller Vorrat geteilt durch 10.000 Jahre). Dabei können Teile des Bodenkohlenstoffs über Jahrtausende festgelegt sein, labile Vorräte aber auch sehr schnell abgebaut werden (Schmidt et al. 2011).

Der Waldboden setzt sich aus organischer Auflage und Mineralboden zusammen. Die organische Auflage ist ein vergleichsweiser labiler Speicher und zeigt im Durchschnitt über ganz Bayern bisher kaum Veränderungen. Allerdings kann es auf Kahlflächen (Spielvogel et al. 2006), nach Kalkung (Huber et al. 2006) oder an stark exponierten Hängen z.B. in den Alpen (Christoffel et al. 2016, Gangkhofner & Göttlein 2014) zum Humusabbau kommen, wenn höheren Temperaturen bei ausreichender Feuchtigkeit ideale Bedingungen für Bodenmikroorganismen bieten. Der Mineralboden ist ein großer, sehr heterogener Kohlenstoffspeicher. Vorratsvergleiche in Bayern von 1987 und 2007 ergeben für den oberen Mineralboden (bis 30 cm) einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 0,4 t/ha. Vor dem Hintergrund des dort gebundenen Kohlenstoffvorrats (73 t/ha) erscheint diese Veränderung vergleichsweise hoch, würden sich so doch die im Boden gebundenen Kohlenstoffvorräte in knapp 200 Jahren verdoppeln.

Die Unsicherheiten der Großraumuntersuchungen zum Bodenkohlenstoff sind hoch, zumal die Kohlenstoffgehalte von Waldböden kleinräumig große Unterschiede aufweisen können und methodisch bedingt nie der exakt gleiche Boden mehrmals untersucht wird. Lage und Bodentyp (Grüneberg et al. 2014, Klein & Schulz 2012) genauso wie Bestand und Bewirtschaftung (Weis & Köhler 2018) beeinflussen den Kohlenstoffhaushalt stark. Aussagen über die absoluten Mengen langfristiger Kohlenstoffanreicherung in Waldböden müssen entsprechend mit Vorsicht interpretiert werden. Intensivuntersuchungen können eine generelle und unbegrenzte Zunahme der Bodenkohlenstoffvorräte nicht bestätigt (Prietzel et al. 2020).

Auch vor dem Hintergrund häufiger Störungen der Wälder durch Klimawandel, Windwurf und Insektenkalamitäten (Schuldt et al. 2020) sollte nicht generell von einer konstanten Kohlenstoffanreicherung in Waldböden ausgegangen werden, sondern von einer hohen Dynamik mit raschem Abbau von oberflächennahem organischem Material wie Streu, Totholz und Holzernterückständen und langfristiger Kohlenstoffspeicherung durch stabile Kohlenstoffverbindungen im Mineralboden.

Wieviel Kohlenstoff wird in Totholz gespeichert?

Totholz ist der kleinste C-Speicher im Wald. In Bayern sind im Durchschnitt 2,3 t C je Hektar in Totholz gespeichert. Der Speicher ist leicht ansteigend (jährlich um 0,03 t/ha).

Die Kohlenstoffspeicherung im Totholz hängt von dem Zersetzungsgrad ab. Da Totholz meist über das Volumen erfasst wird, muss die gespeicherte Kohlenstoffmenge über den Zersetzungsgrad des Totholzes hergeleitet werden. In der Bundeswaldinventur wird liegendes und stehendes Totholz ab einem Durchmesser von 10 cm gemessen. Dabei wird zwischen frisch abgestorben, beginnender Zersetzung, fortgeschrittener Zersetzung und stark vermodert unterschieden. Mit dem Zersetzungsgrad sinkt der Kohlenstoffgehalt des Totholzes. Die Abbaurate hängt von der Baumart, Dimension, Zusammensetzung der holzzersetzenden Organismen, Feuchte und Temperatur (kühles Klima verzögert die Zersetzung) ab. Buchen-Totholz wird im Vergleich zu Fichte, Kiefer und Eiche schneller abgebaut.

| Zersetzungsgrad | Nadelholz | Laubholz |

| t C/m3 | t C/m3 | |

| frisch abgestorben | 0,364 | 0,579 |

| beginnende Zersetzung | 0,333 | 0,319 |

| fortgeschrittene Zersetzung | 0,274 | 0,241 |

| stark vermodert | 0,247 | 0,233 |

Quellen: Klein und Schulz 2012; Herrmann et al. 2015; Krueger et al. 2016; Rock et al. 2008

Wieviel Kohlenstoff wird in Holzprodukten gespeichert?

In Bayern werden in Holzprodukten insgesamt 51 Millionen t C gespeichert. Über 75 Prozent davon sind in Wohngebäuden gespeichert. Der Speicher wächst jährlich um 1,3 Millionen t C.

Die gesamte Menge des in Holzprodukten gespeicherten Kohlenstoffs ist sehr schwer zu erfassen. Das fängt mit der Frage an, ob das in Bayern verbrauchte oder das in Bayern produzierte Holz in die Berechnung einfließt. Die oben genannte Speichergröße ist entsprechend den internationalen Regeln für das in Bayern produzierte Holz berechnet, d. h. alle aus bayerischem Holz auch außerhalb Bayerns entstandenen und verwendeten Holzprodukte sind berücksichtigt. Der Holzproduktespeicher setzt sich aus Produkten mit verschiedenen Lebensdauern zusammen. Gebräuchlich ist die Unterteilung in 4 Kategorien: (1) langlebige Produkte, v. a. Holz im Bau, mit einer mittleren Verweilzeit von 50 Jahren, (2) mittellebige Produkte wie Möbel mit 25 Jahren, (3) kurzlebige Produkte wie Verpackungen oder Paletten mit 3 Jahren, und (4) Energieholz, welches wegen der Lagerung eine einjährige mittlere Verweilzeit hat. Den Produktkategorien können Abbauraten zugeordnet werden, die meist exponentiell sind, d. h. anfänglich wird sehr wenig und mit der Zeit zunehmend stärker abgebaut.

Die für den Klimaschutz viel wichtigere Änderung des Speichers ergibt sich aus dem Verhältnis von Zufuhr (Input) zu Abgängen (Output). Um den Speicher zu vergrößern, müssen also mehr Produkte zugeführt werden, als im gleichen Zeitraum das Ende ihrer Lebenszeit erreichen und aus dem Holzproduktespeicher ausscheiden. Der Zufuhr wird über Holzeinschläge, Holzmarkt- und Stoffstromanalysen ermittelt, die Abgänge über modellierte Lebensdauern oder das Altholzaufkommen erfasst. Die Bilanz aus Zufuhr und Abgängen ist nicht statisch, sondern ändert sich mit Nachfrage, Holzmärkten und Stoffströme. Derzeit wächst der Holzproduktespeicher.

Die Zusammensetzung der Holzprodukte ist eng mit der Materialsubstitution verknüpft (siehe Frage 7.)

Quellen: Klein und Schulz 2012; Knauf und Friedrich 2016

Wie groß sind die Speicher in Wald und Holzprodukten und ihre Veränderungen in Bayern?

Die Zahlen in der Tabelle geben eine Größenordnung der Wald- und Holzspeicher in Bayern und ihrer Veränderung an. Der Waldboden (mit Streuauflage) und die lebende Biomasse sind die größten Kohlenstoffspeicher, der Holzproduktespeicher ist deutlich kleiner und der Totholzspeicher vergleichsweise gering. Die größten Änderungen sind in der lebenden Biomasse und in den Holzprodukten zu verzeichnen, diese Speicher wachsen gegenwärtig jedes Jahr weiter an.

| Art des Speichers | Bayern Gesamtspeicher | Bayern gesamt - jährliche Änderung | Bayern mittlerer Wert je Hektar |

| Millionen t C | Millionen t C | t C/ha | |

| Lebende Biomasse (ober- und unterirdisch) | 320 | 2,8 | 132 |

| Waldboden (Mineralboden) | 291 | +/- 0 | 128 |

| Streuauflage | 30 | +/- 0 | 13 |

| Totholz | 6 | 0,2 | 2 |

| Gesamtspeicher Wald | 647 | 3,0 | 275 |

Die Hektarwerte in der Tabelle sind mittlere Werte für Bayern, die nicht auf einen einzelnen Bestand übertragen werden können. Je nach Waldbestand (Baumart, Alter, Dichte) oder Bodenart (z. B. humusreiche Aueböden oder humusarme Sande) können die Werte erheblich abweichen. Auch die jährlichen Veränderungen sind großräumige Aussagen zu Bayern, die im Einzelfall deutliche Abweichungen zeigen können. Die stärksten Änderungen zeigen der Biomasse- und der Holzproduktespeicher.

Literatur: Klein und Schulz 2012

Was ist Substitution und welche Bedeutung hat sie?

Mit der Verwendung von Holz als Material oder Brennstoff findet eine Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen aus fossilen Brennstoffen statt. Gegenüber Materialien wie Aluminium, Stahl oder Kunststoffen und fossilen Brennstoffen wie Erdöl oder Kohle gelangen bei der Verwendung von Holz weniger Treibhausgas-Emissionen zusätzlich in die Atmosphäre. Eine unabdingbare Voraussetzung dabei ist, dass das verwendete Holz aus nachhaltiger Nutzung stammt und die Treibhausgas-Emissionen, die bei der Verbrennung von Holz entstehen, zeitnah wieder im Wald gebunden werden.

Im Unterschied zu der Treibhausgas-Speicherung kann diese Einsparung nicht direkt gemessen werden, sondern muss über den Vergleich mit dem jeweiligen ersetzten Produkt hergeleitet werden. Das geschieht über Ökobilanzen, welche per Definition die potenziellen Umweltwirkungen eines Produktsystems über den gesamten Lebensweg untersuchen. Entsprechend wird über die potenzielle Material- oder Energiesubstitution gesprochen.

Die Substitution ist ein ganz wesentlicher Faktor für die positive Klimawirkung nachhaltiger Forst- und Holzwirtschaft.

Die Substitutionsleistung, also die Höhe der Einsparungen, ist ständigen Änderungen unterworfen, da die fossilen THG-Emissionen mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien sinken und sich Produktionsbedingungen, Stoffströme, Märkte sowie Produkte und ihre Lebensdauer ändern können.

A) Energiesubstitution

Wald speichert Kohlenstoff fortwährend im Holz. Werden fossile Energieträger zur Gewinnung unsere benötigten Energie genutzt, dann wird Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen, der vor Millionen von Jahren in die fossilen Lagerstätten eingebaut wurde. Für die gleiche Menge an Energie entstehen durch Holz erst einmal mehr Treibhausgase als bei fossilen Energieträgern, aber sie werden beim Wachstum des Waldes wieder aus der Atmosphäre entfernt.

Gleichzeitig werden Treibhausgas-Emissionen aus den fossilen Energieträgern, die nirgends wieder gebunden werden, vermieden. Als Faustzahl kann für Bayern ein Wert von 0,442 t CO2-Äquiv./ m3 Holz angenommen werden. Das heißt, mit einem Festmeter energetisch verwendeten Holzes können im Vergleich zum bayerischen Wärmemix Emissionen von 442 kg CO2-Äquivalent aus fossilen Quellen vermieden werden. Für ganz Bayern (Stand 2018) konnten durch Energiesubstitution Emissionen in Höhe von ca. 7,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent vermieden werden.

Wie stark die vermiedenen Emissionen je nach verglichenen Energieträgern und Verfeuerungssystemen bei der Wärmebereitstellung im Einzelfall voneinander abweichen können, zeigt die Tabelle 4:

Ein Festmeter Buchen-Scheitholz in 6 kW Einzelfeuerung vermeidet beispielsweise gegenüber Erdgas 571 kg CO2-Äquiv. und gegen-über Heizöl 751 kg CO2-Äquiv. Bei der Verfeuerung von Fichten-Pellets in einer 15 kW-Anlage reduziert sich die Einsparung gegenüber Erdgas oder Heizöl um über 40 Prozent, da Fichte einen geringeren Heizwert als Buche hat und bei der Herstellung von Pellets (z. B. durch Trocknung und Pelletierung) viel mehr THG-Emissionen entstehen als bei Scheitholz. Insgesamt ist die Spanne sehr groß (Einsparungen von 314 bis 1.249 kg CO2-Äquiv./fm).

Mehr dazu im LWF-Merkblatt 34:

| THG - Vermeidung je Efm mR in kg CO2- Äquivalente | Erdgas | Heizöl | Strom | Flüssiggas | Braunkohle | Steinkohle |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Hackschnitzel (w = 20 %) 50 kW | -343 | -465 | -804 | -459 | -754 | -695 |

| Fichte Hackschnitzel 50 kW (w = 20 %) | -348 | -470 | -809 | -463 | -758 | -700 |

| Fichte Hackschnitzel 300 kW (w = 20 %) | -303 | -412 | -717 | -406 | -671 | -619 |

| Fichte Hackschnitzel 300 kW (w = 50 %) | -334 | -452 | -781 | -446 | -732 | -675 |

| Fichte Hackschnitzelheizwerk 1 MW | -462 | -612 | -1.027 | -604 | -965 | -894 |

| Buche Scheitholz 6 kW Einzelfeuerung | -571 | -751 | -1.249 | -741 | -1.175 | -1.089 |

| Buche Scheitholz 6 kW Kessel | -314 | -443 | -802 | -436 | -749 | -687 |

| Fichte Pellets 15 kW | -322 | -452 | -811 | -445 | -757 | -696 |

| Fichte Pellets 50 kW | -410 | -546 | -923 | -539 | -867 | -802 |

B) Materialsubstitution

Bei funktionsgleichen Produkten werden mit dem Rohstoff Holz bei Herstellung, Gebrauch und Entsorgung fast immer deutlich weniger Treibhausgase emittiert als bei alternativen Materialien (z. B. ein Fenster aus Holz gegenüber einem aus Aluminium). Als grobe Annäherung kann ein Substitutions-Faktor von 1,1 angenommen werden, d. h. mit Holzprodukten, die tatsächlich Produkte aus anderen Materialien ersetzen, werden mit jedem Festmeter (= m3) Holz durchschnittlich Emissionen von 1,1 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Für ganz Bayern (Stand 2018) konnten durch Materialsubstitution Emissionen in Höhe von ca. 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquiv. vermieden werden.

Produkte, bei denen mit Holz andere Materialien ersetzt werden können, sind: Elemente des Hausbaus wie Wände, Decken, Dämmmaterial, Fenster oder Verkleidung; Verpackungsmaterial und Paletten; Möbel; chemische Grundstoffe; Kunstfasern für Textilien. Bei jedem dieser Produkte ergibt sich über den Vergleich des Holzproduktes mit dem ersetzten Produkt eine andere Höhe der potenziell vermiedenen Emissionen. Je nach Produkt können im Einzelfall die vermiedenen Emissionen von nahe Null (d. h. keine Substitution) bis zu 4 t CO2/fm reichen.

Die Materialsubstitution hängt deshalb stark von der jeweiligen Verwendung des Holzes ab. Die Substitutionsleistung ist ständigen Änderungen unterworfen, da der Anteil erneuerbarer Energien steigt und sich Produktionsbedingungen, Stoffströme, Märkte sowie Produkte und ihre Lebensdauer ändern können.

Quellen: Leskinen et al. 2018; errechnet nach Gößwein et al. 2018; Rüter et al. 2016

Ist mit Nutzungsverzicht in den Wäldern mehr für den Klimaschutz zu erreichen?

Alle hier bekannten wissenschaftlichen Arbeiten, die unter gleichen Rahmenbedingungen bewirtschaftete und unbewirtschaftete Wälder vergleichen, kommen zu dem Ergebnis, dass bewirtschaftete Wäldern mit der C-Speicherung in Wald und Holzprodukten sowie der Substitutionsleistung die Atmosphäre stärker entlasten, als die C-Speicherung im unbewirtschafteten Wald.

Beide, bewirtschafteter wie unbewirtschafteter Wald, können grundsätzlich zum Klimaschutz beitragen. Ein grundlegendes Problem ist, dass sich verschiedene Klimaschutzstrategien mit zukünftigen Entwicklungen der Wälder beschäftigen. Zukünftige Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Störungen durch Dürre) und gesellschaftliche Änderungen (z. B. Nachfrage nach Holzprodukten) basieren auf Annahmen.

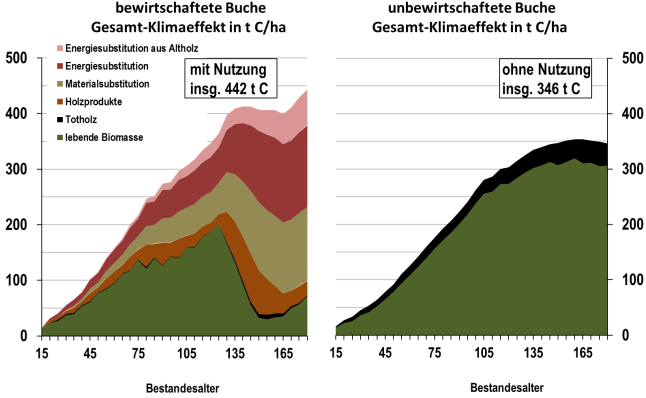

Exemplarisch können über einem modellhaften Vergleich von einem Buchenbestand mit und ohne Holznutzung die verschiedenen Effekte veranschaulicht werden. Dazu wurde die Entwicklung eines Buchenbestandes (Wachstum, Holzernte im genutzten Wald, Mortalität) mit einem Waldwachstumsmodell über 180 Jahre simuliert. Aus den geernteten Holzmengen wurde die Zuführung in den Holzproduktespeicher und die mit der Nutzung verbundenen potenziellen Substitutionseffekte modelliert.

Die Modellierung geht für den gesamten Zeitraum von gleichbleibenden Rahmenbedingungen bei Wachstum, Holzverwendung und -nachfrage, Energiemix usw. aus. Für einen Zeitraum von 180 Jahren ist das nicht sehr realistisch, so dass der Modellvergleich vor allem die unterschiedlichen Mechanismen darstellt.

Die Abbildung 4 zeigt links die Klimaschutzeffekte im bewirtschafteten Buchenwald, rechts im unbewirtschafteten. Insgesamt ist die Klimaschutzwirkung über 180 Jahre im bewirtschafteten Wald um fast 100 Tonnen C höher als im unbewirtschafteten. Im Folgenden werden die einzelnen Klimaeffekte (Speicherung und vermiedene Emissionen) charakterisiert und mögliche Auswirkungen des Klimawandels beschrieben.

Aspekte beim Vergleich bewirtschaftete - unbewirtschaftete Wälder

- Waldboden: Änderungen des Waldbodens sind in der Modellierung nicht berücksichtigt. Die natürliche Veränderung des Kohlenstoffvorrats im Waldboden ist vergleichsweise klein. Schlesinger (1990) gibt für die langfristige, natürliche C-Speicherung in Waldböden Werte im Kilogrammbereich je Hektar und Jahr an (2,5 bis 11,5 kg h-1 a[sup-1[/sup]). Der größte Teil der abgestorbenen Biomasse wird von Mikroorganismen veratmet, so dass nur ein Bruchteil zur Anreicherung des Waldbodens zur Verfügung steht.

Im unbewirtschafteten Wald bleibt mehr Biomasse im Bestand, aber auch im bewirtschafteten Wald findet über Streufall und Hiebsreste eine Zufuhr statt. Verglichen mit den anderen Klimaeffekten sind die Unterschiede der Änderungen des Bodens bei den beiden Modellvarianten eher klein und vernachlässigbar. Zukünftige Änderungen der Waldbodenspeicher hängen von dem Verhältnis von Zufuhr (mehr oder weniger tote Biomasse) und dem Abbau (durch höhere Temperaturen womöglich verstärkt) ab. - Lebende, ober- und unterirdische Biomasse (grüne Flächen in der Abb.4): Über 180 Jahre wird im bewirtschafteten Wald die Biomasse zunächst aufgebaut und ab ca. 120 Jahren wegen der Ernte hiebsreifer Bäume wieder abgebaut. Die natürliche Verjüngung sorgt ab ca. 150 Jahren wieder zu einem erneuten Aufbau des Speichers. Im unbewirtschafteten Modell wird über die ganze Zeit der Biomassespeicher vergrößert. Am Ende erreicht er in der Modellierung ein Gleichgewicht, d. h. die Zuwächse sind gleich der Mortalität. Wenn die Mortalität höher als der Biomassezuwachs wird, kann der Speicher im unbewirtschafteten Wald auch zurückgehen. Angesichts des langen Modellzeitraums sind zukünftige Änderungen des Biomassezuwachses, besonders aber eventuelle Schäden (Trockenschäden, Schädlingsbefall) nicht berücksichtigt. Nur im bewirtschafteten Wald besteht die Möglichkeit auf Störungen aktiv zu reagieren (z. B. Nutzungsstopp nach Störungen).

- Totholzspeicher (schwarze Flächen in Abb. 4): Im unbewirtschafteten Wald bleibt die ganze abgestorbene Biomasse im Wald und führt zu einer stetigen Erhöhung des Speichers. Im bewirtschafteten Wald ist nur in Zeiten der intensiven Ernte eine erhöhte Totholzmenge zu erkennen.

- Holzproduktespeicher (orangene Fläche in der Abb.4): Der Holzproduktespeicher ist in Zeiten der intensiven Ernte nach ca. 120 Jahren am größten, wird dann aber auch schnell wieder kleiner. Das liegt an den Verwendungsmöglichkeiten der Buche: Der größte Teil des Buchenholzes wird energetisch oder für kurz- und mittellebige Produkte genutzt, so dass der Speicher schnell wieder reduziert wird. Wegen des Waldumbaus werden sich zukünftig die Laubholzanteile zulasten des Nadelholzes erhöhen. Durch eine geringere direkte energetische Nutzung und eine verstärkte Verwendung in langlebigen Buchenprodukten (z. B. Buchen-Brettschichtholz im Bau) lässt sich der Holzproduktespeicher der Buche deutlich erhöhen.

- Materialsubstitution (ockerfarbene Fläche in der Abb.4): Die Höhe der Materialsubstitution ist an den Holzproduktespeicher gekoppelt. Daneben ist sie auch von den jeweiligen mit Buchenholz ersetzten Produkten abhängig. Über den gesamten Zeitraum wirkt die Substitution kumulativ, d. h. es werden die im Laufe der 180 Jahre insgesamt vermiedenen Emissionen dargestellt. In der Zukunft wird sich die Substitution bei höheren Anteilen erneuerbarer Energien verringern, eine verstärkte Verwendung von Buche in langlebigen Produkten kann sie hingegen erhöhen.

- Energiesubstitution (dunkel- und hellrote Fläche in der Abb.4): Das dunklere Rot zeigt die vermiedenen Emissionen durch die direkte energetische Verwendung von Buchenholz. Die hellrote Fläche zeigt die vermiedenen Emissionen durch die energetische Verwertung, nachdem das Buchenholz als Material verwendet wurde. Wie bei der Materialsubstitution ist die Energiesubstitution kumulativ. An dem Verhältnis der beiden Energiesubstitutionen kann der Effekt der Kaskadennutzung deutlich gemacht werden: Wenn mehr Buche erst stofflich und dann energetisch genutzt würde, wäre der hellrote Bereich größer, der dunkelrote kleiner, insgesamt bliebe die Größe gleich. Dafür wären aber Holzproduktespeicher und Materialsubstitution größer.

Wie bei der Materialsubstitution würde sich auch die Energiesubstitution mit steigenden Anteilen erneuerbarer Energien verringern. Holz wird aber bei der Wärmeerzeugung immer auch Bestandteil der erneuerbaren Energien sein, im besten Fall immer erst nachdem es zuvor stofflich genutzt wurde.

Literatur

- Christophel, D.; Spengler, S.; Schmidt, B.; Ewald, J.; Prietzel, J. 2013. Customary selective harvesting has considerably decreased organic carbon and nitrogen stocks in forest soils of the Bavarian Lime-stone Alps. In: Forest Ecology and Management (305), S. 167-176.

- Gangkofner, R., A. Göttlein. 2014. Wurzeln fliegen nicht! - Fallstudie identifiziert einen merklichen Humusschwund im kalkapinen Bergwald. AFZ-DerWald 5/2014, 30-34.

- Gößwein, Sebastian; Hiendlmeier, Sabine; Borchert, Herbert (2018): Energieholzmarkt Bayern 2016. Untersuchung des Energieholzmarktes in Bayern hinsichtlich Aufkommen und Verbrauch. LWF. Freising.

- Grüneberg, Erik; Ziche, Daniel; Wellbrock, Nicole (2014): Organic carbon stocks and sequestration rates of forest soils in Germany. In: Global change biology 20 (8), S. 2644–2662. DOI: 10.1111/gcb.12558.

- Herrmann, Steffen; Kahl, Tiemo; Bauhus, Jürgen (2015): Decomposition dynamics of coarse woody debris of three important central European tree species. In: For. Ecosyst. 2 (1), S. 106. DOI: 10.1186/s40663-015-0052-5.

- Höllerl, S.; Neuner, M. (2011): Kohlenstoffbilanz des Wald- und Holzsektors bewirtschafteter und unbewirtschafteter Bergmischwälder der Bayerischen Alpen. In: forstarchiv 82/4, S. 142–154. Online verfügbar unter http://www.forstarchiv.de/hefte_artikel/2011/juliaugust/bergwald-kohlenstoffbindung-co2-produktspeicher-substitution-kohlenstoffbilanz.htm.

- Huber, C., R. Baier, A. Göttlein, W. Weis. 2006. Changes in soil, seepage water and needle chemistry between 1984 and 2004 after liming an N-saturated Norway spruce stand at the Höglwald, Germa-ny. Forest Ecology and Management 233: 11-20.

- IPCC (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Hg. v. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

- Klein, Daniel; Höllerl, Sebastian; Blaschke, Markus; Schulz, Christoph (2013): The Contribution of Managed and Unmanaged Forests to Climate Change Mitigation—A Model Approach at Stand Level for the Main Tree Species in Bavaria. In: Forests 4 (1), S. 43–69. DOI: 10.3390/f4010043.

- Klein, Daniel; Schulz, Christoph (2012): Die Kohlenstoffbilanz der Bayerischen Forst- und Holzwirtschaft. Abschlussbericht 9/2012.

- Klein, Daniel; Wolf, Christian; Tiemann, Andre; Weber-Blaschke, Gabriele; Schulz, Christoph (2016): Der »Carbon Footprint« von Wärme aus Holz. »ExpRessBio« erstellt Ökobilanzen für die Bereitstellung von Rohholz und anschließender Wärmeerzeugung. In: LWF Aktuell (1), S. 58–61.

- Knauf, Marcus; Friedrich, Stefan (2016): Holzbilanzen als Instrument der regionalen Kohlenstoffbilanzierung am Beispiel des Beitrags der bayerischen Forst- und Holzwirtschaft zum Klimaschutz. Wood balances used to support regional carbon accounting at the example of the Bavarian forest-based sector’s contribution to mitigating climate change. In: Forstarchiv (87), S. 86–91, zuletzt geprüft am 24.07.2017.

- Krueger, Inken; Schulz, Christoph; Borken, Werner (2016): Stocks and dynamics of soil organic carbon and coarse woody debris in three managed and unmanaged temperate forests. In: Eur J Forest Res. DOI: 10.1007/s10342-016-1013-4.

- Krug, Joachim H. A. (2019): How can forest management increase biomass accumulation and CO2 sequestration? A case study on beech forests in Hesse, Germany. In: Carbon Balance and Management 14 (1), S. 17. DOI: 10.1186/s13021-019-0132-x.

- Leskinen, Pekka; Cardellini, Giuseppe; González-García, Sara; Hurmekoski, Elias; Sathre, Roger; Seppälä, Jyri et al. (2018): Substitution effects of wood-based products in climate change mitigation. Hg. v. European Forest Institute. European Forest Institute (From Science to Policy, 7). Online verfügbar unter https://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_fstp_7_2018.pd, zuletzt geprüft am 21.02.2019.

- Liski J., D. Perruchoud, T. Karjalainen. 2002. Increasing carbon stocks in the forest soils of western Europe. Forest Ecology and Management 169, 159-175.

- Mund, Martina; Frischbier, Nico; Profft, Ingolf; Raacke, Jan; Richter, Fritz; Ammer, Christian (2015): Klimaschutzwirkung des Wald- und Holzsektors: Schutz- und Nutzungsszenarien für drei Modellregionen in Thüringen. Ergebnisse des F+E-Vorhabens "Ökosystemleistungen naturnaher Wälder in der Wald- und Klimapolitik" (FKZ 3511 84 0200). Bonn-Bad Godesberg (BfN-Skripten, 396).

- Prietzel, J., W. Falk, B. Reger, E. Uhl, H. Pretzsch, L. Zimmermann. 2020. Half a century of Scots pine forest ecosystem monitoring reveals long‐term effects of atmospheric deposition and climate change. Global Change Biology, 26(10), 5796-5815.

- Riedel, Thomas; Kändler, Gerald (2017): Nationale Treibhausgasberichterstattung: Neue Funktionen zur Schätzung der oberirdischen Biomasse am Einzelbaum. In: forstarchiv 88 (2), S. 31–38, zuletzt geprüft am 16.03.2018.

- Rock, J.; Badeck, F. W.; Harmon, M. E. (2008): Estimating decomposition rate constants for European tree species from literature sources. In: European Journal of Forest Research 127 (4), S. 301–313. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/s10342-008-0206-x.

- Rüter, Sebastian; Werner, Frank; Forsell, Nicklas; Prins, Christopher; Vial, Estelle; Levet, Anne-Laure (2016): ClimWood2030 "Climate benefits of material substitution by forest biomass and harvested wood products: Perspective 2030". Final report. Hg. v. Johann Heinrich von Thünen-Institut. Braun-schweig (Thünen Report, 42).

- Schlesinger, W. H. (1990): Evidence from chronosequence studies for a low carbon-storage potential of soils. In: Nature 348 (6298), S. 232–234. DOI: 10.1038/348232a0.

- Schmid, S., E. Thürig, E. Kaufmann, H. Lischke, H. Bugmann. 2006. Effect of forest management on future carbon pools and fluxes: A model comparison. Forest Ecology and Management 237: 65-82.

- Schmidt, M., M. Torn, S. Abiven, .... 2011. Persistence of soil organic matter as an ecosystem prop-erty. Nature 478, 49–56. https://doi.org/10.1038/nature10386

- Schubert, A., W. Falk, U. Stetter. 2015. Waldböden in Bayern: Ergebnisse der BZE II. Forstliche For-schungsberichte München 213, 140 Seiten.

- Schubert, Alfred; Kölling, Christian (2010): Was hat sich zwischen den Jahren 2008 und 1987 getan? In: LWF Aktuell (78), S. 36.

- Wellbrock, Nicole (2014): Wälder in Deutschland speichern Kohlenstoff. In: AFZ-Der Wald (18). Online verfügbar unter https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn054334.pd, zuletzt geprüft am 17.05.2018.

- Wolf, Christian; Klein, Daniel; Richter, Klaus; Weber-Blaschke, Gabriele (2016): Mitigating environ-mental impacts through the energetic use of wood. Regional displacement factors generated by means of substituting non-wood heating systems. In: The Science of the Total Environment 569-570, S. 395–403. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.021.

- Wördehoff, René; Schulz, Christian; Nagel, Jürgen (2017): Nutzung oder Nutzungsverzicht aus Sicht des Klimaschutzes. In: AFZ-Der Wald (21), S. 30–32.

Weiterführende Informationen

- Treibhausgasvermeidung durch Wärme aus Holz - LWF-Merkblatt 34

- Kohlenstoffspeicherung von Bäumen - LWF-Merkblatt 27

- Kontrovers diskutiert: Der Klimaschutzbeitrag der Forst- und Holzwirtschaft – LWF aktuell 128

- Die Kohlenstoffbilanz der Bayerischen Forst- und Holzwirtschaft

- Thema: Kohlenstoffbindung - Klimaschutz durch Wald und Holz

- Waldproduktivität-Kohlenstoffspeicherung-Klimawandel WP-KS-KW (Projekt C 21)

- Der »Carbon Footprint« von Wärme aus Holz - LWF-aktuell 108

- ExpRessBio - LWF aktuell 103

- Totholz als Kohlenstoffsenke - LWF-aktuell 87

- Wälder und Holzprodukte als Kohlenstoffspeicher - LWF-aktuell 85

- Kohlenstoffspeicherung - Wald und Holz als Klimaretter? - LWF-aktuell 79

- Organisch gebundener Kohlenstoff im Waldboden - LWF-aktuell 78