RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren

So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.

Stefan Müller-Kroehling

Die Flatterulme in Bayern – ein Überblick über ihr Vorkommen und Erfahrungen zu Eignung und Verwendung – LWF Wissen 83

Die natürliche Verbreitung der Flatterulme in Bayern

In diesem Beitrag soll der Versuch unternommen werden, die Verbreitung der Flatterulme in Bayern zu beschreiben und sowohl in Bezug auf das natürliche Vorkommen als auch die ökologischen Ansprüche der Art zu deuten und auf Erhebungs- und Forschungsbedarf hinzuweisen. Ebenfalls dargestellt werden in Form eines ersten Überblicks die Bemühungen ihrer verstärkten Berücksichtigung in den letzten 20 Jahren in Form erfolgter Pflanzungen.

Datenquellen und Datenlage

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Wüchsige, einzeln beigemischte Flatterulme auf Kolluvium am Hangfuß der Isarleiten in Landshut. (Foto: S. Müller-Kroehling)

Die Forstliche Stichprobeninventur der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) für den Staatswald und auch die Bundeswaldinventur (BWI) unterscheiden die Ulmen-Arten bisher bedauerlicher Weise nicht, so dass aus diesen Quellen keine Informationen speziell zur Flatterulme zu ziehen sind. Für Ulmen allgemein erbrachten die BWI folgende Kennzahl für den Stand 2012 auf der Basis der Hochrechnung der Traktecken. Demnach verfügt Deutschland rechnerisch über 15.217 Hektar Ulmenbestände (also die reine Standfläche der Ulmen), von denen die allermeisten als Mischbestände realisiert sein dürften, so dass die Zahl der Bestände mit Beteiligung von Ulmen natürlich bei einem Vielfachen liegt. Weitere, wertvolle forstliche Angaben zur Verbreitung konkret der Flatterulme ergeben sich jedoch aus der Stichprobeninventur der FFH-Gebiete durch die FFH-Inventurteams der Forstverwaltung und die Vegetationsaufnahmen aus Naturwaldreservaten (NWRen) (s.u.).

Schiebelsberger dokumentierte 113 bayerische Ulmen- Vorkommen mit ca. 29.000 Individuen, davon ca. 20 % Flatterulmen (ca. 4700 Stk.). Ein Unterschied der Vorkommen dieser Baumart im Vergleich zu Berg- und Feldulme bestand in einer anderen Altersstruktur, da auch zahlreiche Altbäume vorhanden sind, da die Art ja gegen das Ulmensterben weitgehend unempfindlich ist. Hingegen ist die Verjüngung der Flatterulme weniger zahlreich vorhanden, da sie als einzige der drei Ulmenarten eine Rohbodenkeimerin ist, während die Feldulme auch Wurzelbrut betreibt und die Bergulme sich auch auf Waldböden mit Bodenvegetation stärker erfolgreich verjüngen kann. Daher waren 58 % der von Schiebelsberger erfassten Flatterulmen über 20 cm BHD stark, und nur gut 1000 Stück unter 7 cm BHD.

Degenhardt (2016) fand in ihrem südwestbayerischen Bezugsraum 12 Vorkommen mit 173 Einzelbäumen. Feuchtstandorte, auch organisch beeinflusste, jedoch auch sehr basenreiche, überwogen. Kroehling (2000, 2015) führte Kartierungen im Raum Landshut (Stadt Landshut, Markt Ergolding) durch und konnte interessante Zusammenhänge der Vorkommen mit bestimmten Standortsmerkmalen aufzeigen, wie dem Vorkommen in den Auwaldungen stets in Mischung mit anderen Auwaldbaumarten, von denen ebenso wenig von einer Pflanzung auszugehen war (Lavendelweide, Echte Schwarzpappel, baumförmiger Kreuzdorn) und im Siedlungsgebiet vorwiegend in Bahnhofsarealen und Gewerbebrachen, wo sie als Rohbodenkeimer zur natürlichen Verjüngung kommen kann.

Bild der Verbreitung im Wandel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Flatterulmen im Fichtelgebirge zeigen, dass die Flatterulme nicht so wärmebedürftig ist, wie zum Teil dargestellt. (Foto: V. Clauss)

Zum einen waren Vorkommen in der Vergangenheit oft übersehen worden oder wurden falsch bestimmt. Obwohl sie eigentlich anhand verschiedener Merkmale sehr gut ansprechbar ist (so auch bereits Hempel und Wilhelm 1889), und auch ältere Florenwerke oft bereits den Weg wiesen (Sendtner 1854), wurde sie doch sehr oft verkannt, worauf auch Schönfelder und Bresinsky (1990) in ihrem Verbreitungsatlas hinweisen. Selbst in Form von Exemplaren in Waldlehrpfaden (wie in Zusmarshausen, eig. Beobachtung 1998, vgl. Müller-Kroehling 2005) oder in botanischen Inventuren (wie im Isarmündungsgebiet, Linhard 1964) wurde die Art regelmäßig mit der Feld- oder der Bergulme verwechselte bzw. gemeinsame Vorkommen mit diesen Arten ausschließlich diesen zugeordnet. So wurden oft selbst aus Gebieten, in denen man heute weiß, dass die Art individuenreiche Vorkommen hat, diese unerwähnt gelassen und nur andere Ulmenarten erwähnt, so dass man vermuten muss, dass sie entweder übersehen wurde oder zumindest teilweise verwechselt wurde.

Ein weiterer Aspekt war ihre häufig angezweifelte Ursprünglichkeit. Obwohl jahrzehntelang über Baumschulen praktisch gar nicht zu beziehen, finden sich doch in Städten und Dörfern immer wieder Flatterulmen als Stadt- und Landschaftsbäume, so in Landshut, Ingolstadt, Landsberg oder Augsburg, und solche Vorkommen in einem anthropogenen Kontext wurden dann wohl oft zum Anlass genommen, diese Vorkommen für anthropogenen Ursprungs zu halten. Verstärkt wurde dieser Denkansatz noch durch die Theorie, dass die Flatterulme als mutmaßlich nur mäßig kalktolerante Baumart (Kreutzer 1987, vgl. Beitrag von Thurm et al. in diesem Heft) in den kalkreichen Flusstälern von Lech und Isar ja gar nicht autochthon sein könne, weil sie ja kalkunverträglich sei und hier folglich chlorotisch werde.

Janssen und Hewicker (2006) haben für Schleswig-Holstein exemplarisch aufgezeigt, dass die Flatterulme hier in der freien Landschaft ein Relikt der natürlichen Feuchtwälder ist, obwohl es dort auch in Dörfern und Städten Flatterulmen als Dorf- und Stadtbäume gibt.

Diese drei Gründe, also ein Übersehen, ein Verkennen und eine möglicherweise zu strenge Einschätzung bezüglich nicht gegebener Ursprünglichkeit haben dazu geführt, dass das Bild der Verbreitung der Flatterulme sich in den letzten 30 Jahren erst noch substanziell schärfen musste.

Auch wenn Vegetationsdatenbanken die aktuell wichtigste Quelle bezüglich der Verbreitung der Flatterulme darstellen, so ist doch auch hier noch erheblicher Nachhol- und Korrrekturbedarf. In der synthetischen Vegetationsdatenbank »Wei-VegBase« (Fischer, et al. 2014) sind beispielsweise keine Funde der Flatterulme dokumentiert (Fischer, mdl Mitt. Februar 2019). Selbst sehr gewissenhafte und profunde Vegetationsarbeiten aus bayerischen Gebieten verkannten Flatterulmenvorkommen zum Teil (z. B. Linhard 1964) oder trennten die Art offenbar nicht oder nicht durchgehend von der Feldulme (z. B. Göttling 1968, Margraf 2004), und so scheint nicht ausgeschlossen, dass sich auch in mancher anderen Arbeit (z. B. Augustin 1991) hinter den Berg- wie auch den Feldulmen zum Teil auch die Flatterulme verbirgt, zumindest wenn es um Vorkommen in Feuchtwaldgesellschaften geht. Es besteht daher noch ein erheblicher Verbesserungsbedarf der Kenntnis der exakten Verbreitung. Ein Verbesserungspotenzial besteht in allen Gebieten, ein dringender Bedarf vor allem in Gebieten mit sehr wenigen Funden. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind noch weitere, reliktäre bzw. nur aus wenigen Einzelbäumen bestehenden Restvorkommen in bayerischen Flussgebieten zu entdecken. Dafür sprechen die erst in der jüngeren Vergangenheit getätigten Neufunde älterer Exemplare der Art in verschiedenen Gebieten.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Verbreitung der Flatterulme in Bayern zu verschiedenen Wissenständen in den letzten 30 Jahren (Grafik: LWF)

Korrekter Weise gaben Schönfelder und Bresinsky (1990) an, dass »die Bestimmung der Art nicht immer gesichert ist«. Ihre Verbreitungskarte zeichnet noch ein Bild der Verbreitung mit weitgehender Beschränkung natürlicher Vorkommenspunkte auf das Donautal, das fränkische Keupergebiet und das Maintal, während für Südbayern überwiegend wenige und als synanthrop eingezeichnete Fundpunkte aufgeführt waren.

Auch wenn bereits StMELF (1986) im Prinzip ein zutreffendes Bild der Verbreitungsschwerpunkte zeigt, hat sich der Kenntnisstand bei Betrachtung der heutigen Internet-basierten Verbreitungskarte »Floraweb« (BfN 2019) erkennbar spürbar verbessert. Diese Schwerpunkte liegen in den Flussauen und Hügelländern. Sowohl entlang der Donau als auch des Unteren Mains und der Regnitz und ihren Zuflüssen besitzt die Art wohl weitgehend durchgehende Vorkommen, die freilich durch Lücken im Auwaldband oder frühere Versuche intensiver Forstnutzung der Auen heute zum Teil räumlich getrennt sind. Entlang der Voralpenflüsse hat sich zwischen 1986 und heute ein erheblicher Kenntniszuwachs ergeben, so dass mittlerweile auch hier die Fundpunkt durchgehende Verbreitungen zumindest andeuten. Da sie wie erwähnt lange Zeit als nicht sehr kalkverträglich galt (Kreutzer 1987), waren ihre Vorkommen an den aus den Kalkalpen kommenden Voralpenflüssen vielfach als »synanthrop« eingestuft worden. Doch selbst am anders als Lech und Isar aus den Zentral- und somit nicht den Kalkalpen kommenden Inn fehlten 1986 Fundpunkte noch weitgehend, während 2019 ersichtlich wird, dass wir es hier wie an den anderen bayerischen Flüssen vermutlich mit ursprünglich durchgehend besiedelten Verbreitungsachsen zu tun hatten.

Praktisch durchgehend besiedelt wird in Bayern das Donautal von Ulm bis Passau (z. B. Haubold 2009, von Loringhoven 1998). In ihrer Kartierung der Donauauen zwischen Ingolstadt und Neuburg erwähnt Margraf (2004) die Art indes nur als vorkommend, in den Tabellen findet sich nur die Feldulme, mit der sie gemeinsam im Querco-Ulmetum minoris vorkomme, eine weitere Differenzierung erfolgt nicht. In den Standortskartierungen der dortigen Auwälder (v. Lorinhoven, unveröff.) wurde sie hingegen unterschieden und auch standörtlich differenziert.

An der Iller finden sich bekannte Fundpunkte nur an deren Donau-nahen Unterlauf, nicht in den höher gelegenen Teilen, was im Prinzip plausibel ist. Das Vorkommen an Lech und Wertach wird in StMELF (1986) noch als synanthroper Punkt dargestellt, obwohl Bresinsky (1959) ihr Vorkommen aus naturnahen Umständen im Haunstetter Wald beschrieb und im Gebiet des Spickel im Siebentischwald schöne Vorkommen existieren. In der (eher bewertungsmethodisch ausgelegten) Arbeit von Ammer und Sautter (1981) aus dem Haunstetter Wald (und konkret dem Siebenbrunn-Gebiet, wo sie nach einer pflanzensoziologischen Aufnahmen in Bresinsky 1959 vorkommt) ist die Art nicht erwähnt. Heute ist das Vorkommen am Lech in »Florweb « (BfN) korrekt als heimisch dargestellt.

An der Isar ist wohl von einer ursprünglich durchgehenden Besiedlung auszugehen, von der Reliktvorkommen zeugen, deren Verbreitungsbild sich in den letzten Jahren zunehmend schärft und standörtlich und gewässerhistorisch plausibel ist. Nicht übersehen werden darf dabei die sehr erhebliche Überprägung des gesamten Talraumes durch Isarregulierung und -begradigung und in mehreren Wellen verlaufende reinbestandsweise Anbauversuche verschiedener Baumarten, denen oft eine wenig »zimperliche« Räumung der Auwälder (z. T. auch mit dem Herbizid »Tormona« und Vollumbruch) voranging, namentlich mit Schwarzpappelhybriden, Hybridpappeln, Waldkiefern, Fichten und z. T. auch amerikanischen Eschen-Arten wie v. a. der Fraxinus pennsylvanica.

Regelrecht heftig waren die Diskussionen im Rahmen der Forsteinrichtung des Marktes Ergolding im Unteren Isartal. Nachdem eine (auch forstforstlich unterstützte) Naturschutzkartierung ein sehr wertvolles Reliktvorkommen alter Flatterulmen in mehreren sehr naturnahen Beständen des Gebiete nachgewiesen und dokumentiert hatte (Kroehling 2000), bestand der kurz darauf tätig werdende Forsteinrichter vehement darauf, dass es sich um Verwechslungen mit Feldulme handele und die Flatterulme im Isartal überhaupt nicht vorkommen könne, weil sie kalkmeidend sei, und war nicht von der Richtigkeit der Bestimmung oder der Autochthonie zu überzeugen. Es entbehrt nicht einer erheblichen Ironie, dass derselbe Forstgutachter, zugleich einer der besten Kleinschmetterlingsexperten Deutschlands, wenige Jahre später exakt in der Ergoldinger Aue als Wiederfund für Bayern einen bayernweit verschollen gewesenen Kleinschmetterling (Phyllonorycter agilella) fand (Kolbeck 2010), der streng an die Flatterulme gebunden ist, und aufgrund seiner Ausbreitungsschwäche als deutliches Indiz dafür gewertet werden darf, dass die Flatterulme in diesem Waldgebiet altheimisch ist.

Für das Münchner Stadtgebiet bezeichnet Lücke (2016) die Flatterulme als nicht autochthon, obwohl sie an der Isar und ihren Seitenbächen gut nachvollziehbare, an die ursprünglichen Gewässerverläufe gebundene Reliktvorkommen zeigt, die unter anderem in sehr schönen Beständen auf dem Viktualienmarkt und in den Waldflächen des Englischen Gartens einen Ausdruck finden.

Im Englischen Garten kommen alle drei heimischen Ulmenarten vor, und offenbar fielen in den 1980er Jahren mehrere tausend davon dem Ulmensterben zum Opfer. Vermutlich starben v. a. die Feld- und Bergulmen, in dem Beitrag von Palten (in v. Freyberg, S. 230) schreibt dieser nur von der »Baumart Ulme« und lässt, wie leider verbreitet, den konkreten Artnamen einfach weg. Dort wird dargestellt, dass man wegen der Epidemie mutmaßlich auf Resistenzzüchtungen zurückgreifen musste. Im Nachhinein betrachtet erscheint dies angesichts der Vitalität der vorhandenen alten Flatterulmen eine Fehleinschätzung gewesen zu sein. »Saubere Wirtschaft« (»Sanitation«) frisch befallener Bäume hätte geholfen, wie bereits damals in den USA erfolgreich praktiziert, war dort zu diesem Zeitpunkt aber offenbar noch nicht bekannt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Flatterulmen (rechts und im Bildhintergrund) in Mischung mit Schwarzerlen in einem Bruchwald an der Amper (Foto: S. Müller-Kroehling)

Für den Inn zeigt die aktuelle Karte wenige Punkte, die aber im Wesentlichen eine durchgehende Besiedlung andeuten. Der Kenntnisstand zur konkreten Verbreitung in den dortigen Waldgesellschaften ist schlecht. So hat Göttling (1968) die Flatterulme zwar kurz erwähnt, subsumiert in den meisten Aussagen aber leider Ulmen, bzw. geht vor allem auf die Felderulme in etwas mehr Detail ein. Conrad-Brauner (1994) führt für die verschiedenen Feuchtwaldgesellschaften im NSG »Unterer Inn« nur Berg- und Feldulme an. Im Rottal scheint die Art bisher noch in den Auwäldern gefunden worden zu sein, doch gibt es dort auch praktisch keine FFH- und sonstigen Schutzgebiete. Dass ein Exemplar am Pfarrkirchner Bahnhof steht, könnte ein Indiz dafür sein, dass vermutlich bisher in den Rottauen nur übersehen wurde.

Die Funde im ostbayerischen Grenzgebirge schätzte StMELF (1986) als synanthrop ein. Indes gibt es auch hier naturnahe Vorkommen, wenn diese auch in der aktuellen Verbreitungskarte von Floraweb noch nicht (auch nicht als synanthrope Fundpunkte) enthalten sind. Der Verbesserungsbedarf zur Kenntnis der Verbreitung im ostbayerischen Grenzraum, d. h. auch in den vorgelagerten Bruchschollenlandschaften ist erheblich, da die wenigen bekannten Fundorte bisher kaum ein abschließendes Urteil erlauben. Es erscheint denkbar, dass die Art in vielen Teilen der Oberpfalz durch die besonders intensive historische Waldnutzung ausgerottet wurde, doch hätte sie zumindest in den sumpfing-anmoorigen Ebenen und Auen des Oberpfälzer Becken- und Hügellandes ökologisch günstige Ausgangsbedingungen. Für die Waldnaab und Heidenaab werden nun in Online-Atlanten Vorkommen dargestellt und als autochthon eingestuft. Auch hat die Art zumindest in den zur Donau entwässernden Bächen des Bayerischen Waldes Vorkommen, die als sicher natürlich anzusehen sind, wie am Kohlbach und Rambach.

Standortsansprüche und Lebensraumklassifikation

Die Flatterulme wächst in Bayern, wie überhaupt gern auf Gleystandorten, aber eine regelrechte »Gleyzeigerin « ist sie insofern nicht, als sie an diesen Standortsfaktor nicht streng gebunden ist. Gleye sind »Grundwasserböden «, die durch starken Wasserüberschuss im Wurzelhorizont gekennzeichnet sind. Die Tatsache, dass sie auf diesen schwierig zu durchwurzelnden Standorten sehr gut wachsen kann, passt gut mit ihrer Eigenschaft zusammen, in vielen Fällen stark ausgeprägte Brettwurzeln zu entwicklen, denn diese verleihen ihr auf diesen forstlich auch so genannten »Weichböden « zusätzliche Standsicherheit. Die Gleyhorizonte und auch sehr zähe, tonige und stark wechselfeuchte Böden vermag sie erfolgreich zu durchwurzeln und eine hinreichende Tiefenerschließung mit Senkerwurzeln zu leisten, wie Wurzelgrabungen ergeben haben (Köstler et al. 1968, eigene Grabungen im Isartal). Durch ihr selbst auf schwierigen Standorten wie zähen Tonböden und Pseudgleyen gutes, und auch auf tiefgründigen Böden sehr tief reichendes Wurzelsystem, mit dem sie sich auch tief liegende Grundwasserkörper zu erschließen vermag, ist sie offenbar recht wenig anfällig für den Stress von Trockenjahren (Walter 1931, Köstler et al. 1968). Überschwemmungen erträgt sie gut (Späth 1986), sogar bereits im Sämlingsalter (Li et al. 2015).

Die von Kreutzer (1987) und Seibert (1987) erwähnte Kalkunterverträglichkeit kann sich in Form einer milden Kalkchlorose manifestieren, vor allem auf nichthydromorphen Standorten, bei denen es zur Festlegung von Eisen und Mangan in für die Pflanze nicht verfügbaren Komplexen kommt. Auf hygromorphen Standorten wie Gleyen oder Flussauen mit einer Überflutungs- oder Grundwasserdynamik werden diese Konkretionen jedoch gelöst und dadurch pflanzenverfügbar.

Vielerorts erfuhren ihre natürliche Standorte in den letzten 100 Jahren durch den Gewässerausbau, Grundwasserabsenkung und Entwässerung vielerorts an Fläche, verbunden mit – meist im Nachhinein betrachtet wenig erfolgreichen – Anbauversuchen verschiedener Baumarten auf diesen Flächen. Als Rohbodenkeimerin ist sie im Gegensatz zu den beiden anderen heimischen Ulmenarten Feld- und Bergulme (Ulmus minor, U. glabra) in der Regel auf das Vorhandensein einer natürlichen Auendynamik angewiesen, um sich natürlich verjüngen zu können.

Auch auf »Normalstandorten« vermag die Flatterulme ordentliche Wuchsleistungen und durchaus auch eine gewisse Konkurrenzfähigkeit zu zeigen, beispielsweise an Unterhängen mit ihrem Hangzugwasser, aber auch auf Standorten ohne Wasserüberschuss.

Für die Höhenverbreitung wird meist ein Bild der Flatterulme gezeichnet, dass sie als besonders wärmebedürftig oder kältemeidend darstellt, dabei jedoch übersehend, ihre natürliche Verbreitung sich bis in das Baltikum und Südfinnland erstreckt und es auch vitale Altbäume in höheren Mittelgebirgslagen gibt. Ein anderer Erklärungsansatz für ihren deutlichen Verbreitungsschwerpunkt in tieferen Lagen liefert die schlichte Tatsache, dass dort ihr ursprünglicher Lebensraum, die Flussauen und ihre wenig steilen Seitenbäche und die Sumpflandschaften ihren Verbreitungsschwerpunkt bzw. ehemaligen Verbreitungsschwerpunkt hatten. Eine Vorkommenskonzentration in den wärmeren Lagen Bayerns wäre dann eher eine Koinzidenz als ursächlich durch einen besonders hohen Wärmeanspruch begründet.

Vegetationskundliche Übersichswerke (z. B. Merz 2000, Sauter 2003, Härdtle et al. 2004, Walentowski 2004) sehen die Flatterulme trotz ihrer großen, der Silberweide sehr ähnlichen Überflutungstoleranz vor allem beim Hartholzauwald angesiedelt. Sie greift indes nach Seibert (1987) auch auf das Pruno-Fraxinetum über, weswegen Walentowski et al. (2004) U. laevis gar als »seltene Kennart« dieser Gesellschaft bezeichnen. Konsequenter Weise führen Leuschner und Ellenberg (2017) sie unter den Charakterarten der »Erlen- und Hartholzauenwälder« (Alno-Ulmion minoris) insgesamt und somit weniger eng speziell auf die Hartholaue konzentriert. Sie vermittelt ferner unter bestimmten Bedingungen zum Weichholzauwald, in dem sie zumindest in östlichen, mehr subkontinental getönten Auwäldern verbreitet vorkommt (Hofmann 1999). Prpic et al. (2005) beschreiben sie indes beispielsweise auch für Kroation eher als Hartholzauwald-Baumart, ebenso Dister und Drescher (1987) für die Marchauen im östlichen Österreich, die allerdings auch eine lange Überflutungsdauer aufweisen.

Aus den Vegetationsaufnahmen der Naturwaldreservate ist sie aus fünf NWRen belegt, dreien an der Donau (»Karolinenwörth«, »Haarbruck«, »Schiederholz«), einem an der Isar bei Freising und dem Raum Ansbach (»Schelm«). In ersten drei Fällen handelt es sich um Feuchtwälder, beim NWR »Schelm« um einen Standort am Unterhang.

Die Flatterulme ist ein namensgebender Bestandteil des FFH-Lebensraumtyps der Hartholzaue (*91F0), kommt daneben aber auch im Übergang zur Weichholzaue und in Bachauwäldern, Sumpf- und Bruchwäldern sowie in feuchten Schluchtwäldern vor, und ist somit eine aus FFH-Lebensraumtypen-Sicht wichtige Baumart. Aus den FFH-Stichprobeninventuren und den »Qualifizierten Begängen« kleinerer Vorkommen liegen insgesamt 119 Nachweise vor (88 Inventurkreise, 31 Qualifizierte Begänge). 71 % der Nachweise liegen in Auwäldern verschiedener Typen, ein weiteres Viertel in feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern (Stellario- Carpinetum). Nur 4 % wurden in Waldmeister-Buchenwäldern nachgewiesen.

Anbau der Flatterulme in Bayerns Wäldern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

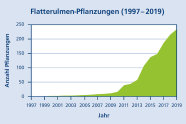

Abb. 6: Kumulative Entwicklung der Flatterulmen- Pflanzungen der letzten ca. 20 Jahre (Grafik: LWF)

Pflanzgut war über Forstbaumschulen bis vor ca. 10 bis 20 Jahren kaum erhältlich, so dass die Nachzucht seinerzeit noch in lokalen Pflanzgärten erfolgte, sowie auch durch die Forstpflanzgärten der Bayerischen Staatsforstverwaltung in Laufen und Bindlach. Spätestens seit der wegweisenden Zusammenstellung von StMELF (1986) erfolgte eine gezielte Förderung seltener Baumarten im Staatswald und bestanden zum Teil auch Fördermöglichkeiten über forstliche Förderprogramm für die Einbringung seltener Baumarten im Privat- und Körperschaftswald.

Müller-Kroehling (2003) hat darauf hingewiesen, dass die Flatterulme wenig anfällig für das Ulmensterben und ein forstlich unterschätzter Baum ist. Müller-Kroehling (2011) wies ergänzend darauf hin, dass diese Baumart auf vielen Standorten eine geeignete Ergänzung oder Ersatz für die zwischenzeitlich durch das eingeschleppte Eschentriebsterben geschwächten und dezimierten Eschen sein kann. Müller-Kroehling und Schmidt (2019a, b) haben dabei die mögliche und wichtige Rolle der Flatterulme für den schonenden Umbau geschädigter Feuchtbestände aufgezeigt.

Abbildung 6 zeigt, dass spätestens mit dem Auftreten des Eschentriebsterbens Flatterulmen-Pflanzungen stark zugenommen haben. Aktuelle Erhebungen der LWF aus dem Frühjahr 2019 zu in den letzten 20 Jahren getätigten Pflanzungen in Bayerns Wäldern ergaben, dass in diesem Zeitraum in ganz Bayern Pflanzungen mit Flatterulmen getätigt worden sind, von der Rhön und dem Spessart bis in den Frankenwald, ins Allgäu und zum Inn (Abbildung 7). Bemerkenswert ist, dass die Pflanzungen durchwegs als vital, wüchsig und gelungen gemeldet wurden.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Flatterulmenpflanzungen in Bayern, Ergebnisse einer Umfrage der LWF 2019 (Grafik: LWF)

Die Pflanzungen finden sich in allen Wuchsgebieten außer dem WG 15 (Bayerische Alpen). Verteilt auf die Wuchsgebiete ergibt sich ein Schwerpunkt im Wuchsgebiet 12 (Tertiärhügelland mit Flußauen) und 5 (Keuper), aber auch in den Wuchsgebieten 13 und 14 der Moränen des Voralpenlandes und im Jura (WG 6).

Die Waldbesitzarten sind praktisch alle vertreten, wobei Staats- und Körperschaftswald mit je ca. 50 Flächenmeldungen in etwa gleichauf liegen. Spitzenreiter ist jedoch erfreulicher Weise der Kleinprivatwald, und auch aus dem Großprivatwald und dem »Sonstigen Staatswald« wurden Flächen gemeldet. Lediglich der Bundeswald ist in der Umfrage (bisher) nicht vertreten. Aus 16 BaySF-Betrieben liegen Meldungen vor, angeführt von Weißenhorn, Zusmarshausen und Allersberg. Aus 37 AELF erfolgten bis dato Meldungen, Spitzenreiter sind hier Pfaffenhofen, Krumbach und Roth.

Ausblick

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: Junge Aufforstungen als Nesterpflanzung in den Isarauen bei Ergolding (Foto: S. Müller-Kroehling)

Es steht zu vermuten, dass Auwaldtypen entstehen, wie wir sie heute bereits in Südosteuropa kennen und denen in erheblichem Umfang auch die Flatterulme angehört (z. B. Dister und Drescher 1987, Pripic et al. 2005). Insgesamt ist die Prognose für die Flatterulme im Klimawandel günstig, und die für ihr Wachstum geeignete Fläche nimmt tendenziell zu, v. a. auch in den höheren Lagen der Mittelgebirge (vgl. Thurm et al., in diesem Band).

Weitere Kartierarbeiten sowie begleitende genetische Erhebungen werden zweifellos noch zahlreiche weitere Teilaspekte der Verbreitung der Flatterulme ans Licht bringen. Es steht zu hoffen, dass eine zukünftige Unterscheidung in den wichtigen Forstinventuren erfolgen wird, denn die Unterscheidung ist im Gelände anhand weniger Merkmale zu allen Jahreszeiten leistbar (ungeteilte Blattnerven im Sommer; zweifarbig »geringelte« Knospen im Winter). Dies würde auch der wachsenden Bedeutung dieser seltenen Baumart Rechnung tragen.

Danksagung

Zusammenfassung

Unser Bild ihrer Verbreitung hat sich in den letzten 30 Jahren substanziell geschärft, auch wenn weiterhin einige Kenntnislücken bestehen. Sie ist in allen Teilen Bayerns natürlicherweise zu erwarten, steigt aber in Mittelgebirgen und Alpen nicht höher als ca. 600 bis 800 Metern, obwohl sie weder als extrem frostempfindlich noch als sehr wärmebedürftig zu charakterisieren ist. Durch die Auswirkungen des Eschentriebsterbens und ihre günstigen Eigenschaften in Bezug auf »schwierige Standorte« sowie eine günstige Prognose im Klimawandel wird ihre Bedeutung als Waldbaum weiter zunehmen. Davon zeugen auch die in den letzten 20 Jahren getätigten Pflanzungen in ganz Bayern.

- Ammer, U.; Sautter, U. (1981): Überlegungen zur Erfassung der Schutzwürdigkeit von Auebiotopen im Voralpenraum, überprüft am Beispiel des Haunstetter Waldes (Lechauen). – Ber. ANL 5: 99-137.

- Augustin, H. (1991): Die Waldgesellschaften des Oberpfälzer Waldes. – Hoppea 51: 5-315.

- BfN (2019) »Floraweb«. – http://www.floraweb.de/webkarten/ karte.html?taxnr=6138 (Aufruf vom 5.6.2019).

- Bresinsky, A. (1959): Die Vegetationsverhältnisse der weiteren Umgebung Augsburgs. – 11. Ber. Naturf. Ges. Augsburg: 59-234.

- Conrad-Brauner, M. (1994): Naturnahe Vegetation im Naturschutzgebiet »Unterer Inn« und seiner Umgebung. Eine vegetationskundlich- ökologische Studie zu den Folgen des Staustufenbaus. – Ber. ANL Beih. 11, 129 S. + Anh.

- Degenhardt, L.M. (2016): Flatterulme zwischen Lech und Isar. – Unveröff. Bachelorarbeit Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Wald und Forstwirtschaft, 52 S. + Anh.

- Dister, E. (1980): Bemerkungen zur Ökologie und soziologischen Stellung der Auenwälder am nörlichen Oberrhein (Hessische Rheinaue). – Colloques phytosciologiques 9 (Les forets alluviales). – Strasbourg, S. 343-363.

- Dister, E.; Drescher, A. (1987): Zur Struktur, Dynamik und Ökologie lang überschwemmter Hartholzauenwälder an der untern March (Niederösterreich). – Verh. Ges. Ökol. (Graz 1985), Band 15 1987: 295-302.

- Dornbusch, P. (1988): Bestockungsprofile in Dauerbeobachtungsflächen im Biosphärenreservat Mittlere Elbe, DDR. – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 28 (4): 245-263.

- Fischer, H.S.; Michler, B.; Schwall, M.; Kudernatsch, T.; Walentowski, H.; Ewald, J. (2014): Was wächst denn da? Weihenstephaner Vegetationsdatenbank stärkt künftig die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Freilandökologie. – LWF aktuell 103: 34-37.

- Fischer, H.; Michler, B.; Fischer, A. (2018): Die zukünftige pnV Bayerns. – LWF aktuell 4/2018: 45-49.

- Freyberg, P. v. (2000, Bearb.): Der Englische Garten in München. – München, 303 S.

- Freytag von Loringhoven, O. (1998): Standortskartierung Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Unveröff.

- Göttling, H. (1968): Die Waldbestockung der bayerischen Innauen. – Hamburg und Berlin, 64 S. + Anh.

- Härdtle, W.; Ewald, J.; Hölzel, N. (2004): Wälder des Tieflandes und der Mittelgebirge. – Stuttgart, 252 S.

- Haubold, E. (2009): Ostbayerns Pflanzengesellschaften der gesetzlich geschützten Biotope und ihre Kennarten. – Landshut, 75 S., veröff. online unter: https://www.waldwissen.net/wald/ naturschutz/lwf_ostbayern_pflanzengesellschaft/lwf_ostbayerische_ pflanzengesellschaften_2009.pdf

- Heeschen, G.; Wälter, T. (2012): Urwaldstandorte in Schleswig- Holstein. – Natur und Landschaft 87(11): 489-495.

- Hempel, G.; Wilhelm, K. (1889): Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirtschaftlicher Beziehung. – III. Abtheilung. Wien, 140 S.

- Hofmann, G. (1999): Märkische Oderaue – Silberweiden-Auenwald des Unteren Odertals. – AFZ/Der Wald 23: 1261-1263.

- Köstler, J.N., Brückner, E.; Bibelriether, H. (1968): Die Wurzeln der Waldbäume. – Hamburg und Berlin, 284 S.

- Kolbeck, H. (2010): Phyllonorycter agilella. In: Arbeitsgemeinschaft Microlepidoptera in Bayern: Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik – 1. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 10: 13-20.

- Kreutzer, K. (1987): Die standörtlichen Verhältnisse im Auwald – Schriftenr. Bayer. Forstverein 7: 64-79.

- Kroehling, A. (2000): Renaturierung der Ergoldinger Isaraue. – Markt Ergolding, 26 S.

- Kroehling, A.; Müller-Kroehling, S. (2013): Die Flatterulme (Ulmus laevis PALL.) im Stadtgebiet von Landshut (Niederbayern). – Naturw. Z. fr. Niederbayern 34: 99-124.

- Leuschner, C.; Ellenberg, H. (2017): Ecology of Central European Forests. Vegetation Ecology of Central Europe, Vol. I. – Cham/ Schweiz (Springer), 971 S.

- Li, M.; Lopez, R.; Venturas, M.; Pita, P.; Gordaliza, G.G.; Gil, L.; Rodriguez-Clcerrada, J. (2015): Greater resistance to flooding of seedlings of Ulmus laevis than Ulmus minor is related to the maintenance of a more positive carbon balance – Trees 29: 835-848.

- Linhard, H. (1964): Die natürliche Vegetation im Mündungsgebiet der Isar und ihre Standortsverhältnisse. – Ber. Naturwiss. Ver. Landshut 24: 7-80 + Anh. u. Anl.

- Linkola, K. (1934): Die Flatterulme in der Gegend des Vanajavesisees. – Acta Forest. Fennica 40: 155-203.

- Lücke, F. (2016): Bäume in München (Hrsg. LBV). – München, 41 S.

- Margraf, C. (2004): Die Vegetationsentwicklung der Donauauen zwischen Ingolstadt und Neuburg. – Hoppea 65: 295-703.

- Mertz, P. (2000): Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen. – Landsberg, 511 S.

- Müller-Kroehling, S. (2003a): Ulmus laevis PALL. – Flatterulme. – In Weisgerber, H. et al. (Hrsg.): Enzyklopädie der Holzgewächse (33. Ergänzungslieferung).

- Müller-Kroehling, S. (2003b): Flatterulme – ein unbekannter Baum. Zehn verbreitete Irrtümer zu einer heimischen Baumart. – AFZ/Der Wald 25: 1282-1286.

- Müller-Kroehling, S. (2003c): Die Flatterulme in Bayern. – LWF aktuell 42: 51-54.

- Müller-Kroehling, S. (2005): Flatterrüster (Ulmus laevis PALL.) – eine wenig bekannte heimische Holzart. – Holz-Zentralblatt 131(8): 109-111.

- Müller-Kroehling, S. (2011): Eschentriebsterben, Erlen-Phytophtora: Die Flatterulme als Alternative und Ersatz in geschädigten Feuchtwaldbeständen. – AFZ/Der Wald 19: 36-38.

- Müller-Kroehling, S.; Clauss, V. (2011): Alternative zu Esche und Schwarzerle – ein Plädoyer für die Flatterulme. – Forstinfo 6: 4.

- Müller-Kroehling, S.; Kroehling, A. (2016a): Beobachtungen zur Flatterulme als Stadtbaum: Plädoyer für die Flatterulme. – Deutsche Baumschule 4/2016: 34.

- Müller-Kroehling, S.; Kroehling, A. (2016b): Die Flatterulme als Stadtbaum in Landshut (Niederbayern). Bemerkungen zum Vorkommen, Vitalität und Eignung der Flatterulme im urbanen Raum. – Jahrbuch der Baumpflege 2016: 290-296.

- Müller-Kroehling, S.; Schmidt, O. (2019a): Eschentriebsterben und Naturschutz. – AFZ/Der Wald 3: 26-29.

- Müller-Kroehling, S.; Schmidt, O. (2019b): Eschentriebsterben und Naturschutz: 7 Fragen, 7 Antworten. – ANLiegen Natur 4(1): 145-156.

- Oberforstdirektion Ansbach (1994): Langfristige Forstbetriebsplanung Forstamt Erlangen, Anlagenband.

- Oberforstdirektion Ansbach (1995): Standortsoperat für den Nürnberger Reichswald, Bd. 1.

- Oberforstdirektion Würzburg (1994): Forsteinrichtungsoperat Forstamt Eltmann, Naturschutzteil. – Würzburg, 48 S. + Anhang.

- Prpic, B.; Seletkovic, Z.; Tikvic, I. (2005): Ecological constitution of the tree species in floodplain forests. – In: Akademia Sumarskih Znanosti (2005, Hrsg.): Floodplain forests in Croatia, S. 147-167.

- Rebel, K. (1924): Waldbauliches aus Bayern (Bd. I und II). – Diessen, 239 u. 228 S.

- Sauter, R. (2003): Waldgesellschaften in Bayern. – Landsberg, 224 S.

- Schiebelsberger, M. (2007): Erfassung und Analyse der aktuellen Ulmenvorkommen in den Waldgebieten Bayerns. – Unveröff. Diplomarbeit Fachhochschule Weihenstephan, 89 S. + Anh.

- Schönfelder, P.; Bresinsky, A. (1990): Verbreitungsatlas der Farnund Blütenpflanzen Bayerns. – Stuttgart, 752 S.

- Seibert, P. (1987): Der Eichen-Ulmen-Auwald (Querco-Ulmetum Issl. 24) in Süddeutschland. – Natur und Landschaft 62(9): 347-352.

- Sendtner, O. (1854): Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns. – München, 910 S.

- Späth, V. (1988): Zur Hochwassertoleranz von Auwaldbäumen. – Natur und Landschaft 63(7/8): 312-315.

- StMELF (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; 1986): Förderung seltener und gefährdeter Baum- und Straucharten im Staatswald. – München, 127 S. + Anh.

- Walentowski, H.; Ewald, J.; Fischer, A.; Kölling, C.; Türk, W. (2004): Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. – Freising, 441 S.

- Walter, H. (1931): Fam. Ulmaceae. – In: Kirchner, O.v.; Loew, F.; Schröter, C. (Hrsg.): Lebensgeschichter der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Spezielle Ökologie der Blütenpflanzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Bd. II, 1. Abt., Bogen 39-41 (Lieferung 38/39). – Stuttgart, 1231 S.