Nachrichten aus dem AWG - LWF aktuell 148

Das Bayerische Amt für Waldgenetik (AWG) verfolgt das Ziel, die Vielfalt der Genressourcen in Bayerns Wäldern zu erhalten. Zu den zentralen Aufgaben des Amtes gehören demzufolge die Herkunftssicherung, die Umweltvorsorge und die Erhaltung der genetischen Vielfalt.

Die Wildbirne – ein vergessenes Multitalent

Ein zweijähriges Forschungsprojekt zeigt, dass Waldnaturschutz, Waldumbau und der Erhalt von Genressourcen Hand in Hand gehen. Begonnen hat das Projekt Wildbirne im Frühjahr 2023 mit einer mehrwöchigen Kartierung und Beprobung von Bäumen nahe der Isar zwischen Landau und Pilsting sowie am Bogenberg.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Wildbirne in Nahaufnahme: ein Zweig mit hellgrünen Blättern und weißen Blüten. (© M. Šeho, AWG)

232 Wildbirnenbäume haben Förster Tobias Schropp von der Fachstelle Waldnaturschutz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Landau a. d. Isar – Pfarrkirchen und seine Helferinnen und Helfer in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit dem Bayerischen Amt für Waldgenetik (AWG) untersucht und kartiert: Wie schaut der Zweig, wie das Blatt aus? Gibt es Dornen oder eine Behaarung der Blätter und auffällige Farben? Die Früchte der Wildbirne sind klein und grün und im Gegensatz zur Kulturbirne für den Menschen kaum genießbar. „Die Unterscheidung zwischen der Wildbirne und der Kulturbirne aus dem heimischen Garten ist an äußeren Merkmalen sehr schwierig", erklärt Schropp. Nur die genetische Analyse gibt Sicherheit, ob es eine „echte Wildbirne" ist. Je zwei Blätter wurden entnommen und zur genetischen Untersuchung an die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) übersandt und dort genetisch analysiert. „Das langfristige Ziel ist die Erhaltung des Genpools der bayerischen Wildbirne in den kartierten Beständen und in einer Samenplantage", sagt Dr. Muhidin Šeho, Leiter des zuständigen Sachgebiets am AWG Teisendorf. „Durch den Aufbau einer Samenplantage kann neben der Sicherung forstlicher Genressourcen hochwertiges und genetisch vielfältiges Saatgut dieser seltenen Baumart für den Waldumbau bereitgestellt werden." „Nun gilt es, die echten Wildbirnen zu vermehren und auf die Fläche zu bringen" ergänzt Förster Schropp. Im Rahmen des Projekts konnten echte Wildbirnen sowie Hybride erfolgreich identifiziert und unterschieden werden. Das zwei Jahre dauernde Projekt der Initiative Zukunftswald (IZW) Bayern fand nun mit einem Symposium im Kastenhof in Landau seinen Abschluss.

Namhafte Referenten befassten sich mit dem Baum, der eine seltene Art in der Region wurde. Wildbirnen sind trockenresistent und robust und damit in Zeiten des Klimawandels zukunftsweisend. Sie leisten einen hervorragenden Beitrag zur Bereicherung der Biodiversität. So stellte Dr. Gregor Aas vom Botanischen Garten Bayreuth Ökologie und Ansprüche der Wildbirne an Boden und Klima vor. Dr. Muhidin Šeho referierte zum Thema Erhalt und Nutzung seltener Baumarten am Beispiel der Wildbirne. Tobias Schropp berichtete zur Erfassung der Wildbirne im Gelände. Dr. Aki Höltken von der NW-FVA stellte die Ergebnisse der genetischen Analysen vor. Dr. Hans-Joachim Klemmt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ging in seinem Vortrag auf den waldbaulichen Umgang mit der seltenen Baumart Wildbirne ein.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass mit diesem Projekt Waldnaturschutz, Waldumbau und der Erhalt forstlicher Genressourcen vorangebracht werden.

Tobias Schropp, AELF Landau a. d. Isar - Pfarrkirchen

Dr. Muhidin Šeho, AWG

Empfohlene Pappelsorten in Kurzumtriebsplantagen lohnen sich

Das Interesse am Anbau von Energiewäldern auf landwirtschaftlichen Flächen, auch als „Energiewald" oder Kurzumtriebsplantage (KUP) bekannt, nimmt im Zuge der in den letzten Jahren stark gestiegenen Energiepreise als Folge des Ukrainekrieges zu. Dabei ist eine KUP kein Wald im Sinne des Waldgesetzes, sondern gilt weiterhin als landwirtschaftliche Fläche.

Die Flächen werden im Kurzumtrieb je nach Pappelsorte und Pflanzverband von drei bis zehn Jahren geerntet. Nachfolgend werden die Ernteergebnisse der „KUP St. Leonhard" vorgestellt, welche vom AWG betreut wird. Der Energiewald befindet sich in St. Leonhard am Wonneberg in der Gemeinde Wonneberg im Landkreis Traunstein in der Nähe des Waginger Sees auf Privatgrund. Die Kooperation zwischen dem Landwirt und dem AWG kam im Jahr 2015 zustande. Gemeinsam wurde ein Konzept für die 0,48 ha große Fläche erarbeitet und 12 verschiedene Pappelsorten im Pflanzverband 2 x 1 Meter maschinell abgesteckt. Die ausgewerteten Versuchsparzellen bestehen aus 4 Reihen mit jeweils 50 Pflanzen.

Im Frühjahr 2024 wurden die Sorten Trichobel, Bakan und Skado maschinell mittels Bagger mit Kneifschere beerntet und auf den Stock gesetzt. Problembäume wurden motormanuell gefällt. Anschließend wurden die Pappelstämme und das Kronenmaterial getrennt gerückt und neben der Fläche aufgestapelt. Das gesamte Erntegut wurde gehackt und zum Trocknen eingelagert. Vor der Erntemaßnahme hat das AWG von jeder Pappelsorte Durchmesser und Höhen gemessen. Zusätzlich wurde das Ausfallprozent je Sorte erfasst und die Ernte fachlich begleitet.

Die Erntemenge belief sich auf 100 Schüttraummeter (Srm) auf einer Fläche von 0,12 ha oder umgerechnet 833 Srm/ha. Die Pappelsorten haben bereits im ersten Umtrieb im Jahresmittel 93 Srm/ha Hackgut produziert. Diese Menge entspricht im getrockneten Zustand einem Heizwert von 7.800 l Heizöl und deckt sich mit der Erfahrung des Landwirts, welcher damit den Jahresenergieverbrauch seiner drei (ausschließlich mit Pappelhackgut beheizten) modernen Einfamilienhäuser abdeckt. Da kein Verkauf des Hackgutes vorgesehen ist, konnte nur ein indirekter Erlös durch Einsparung nicht zugekauften Hackgutes kalkuliert werden. Bei einer nahegelegenen KUP wurde im Frühjahr 2023 durch den Verkauf von Pappelhackgut ein Erlös frei Werk von 22 €/Srm bzw. 18.333 €/ha erzielt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

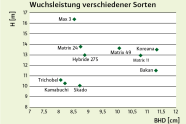

Vergleich der Wuchsleistung verschiedener Pappelsorten im Verhältnis der mittleren Wuchshöhe [H] zum durch-schnittlichen Brusthöhen-durchmesser [BHD] (© LWF)

Die einzelnen Pappelsorten zeigten unterschiedliche Wuchsleistungen. Die Sorten Bakan und Koreana erzielten mit einem mittleren Brusthöhendurchmesser (BHD) von 11,3 cm die höchsten Grundflächen. Dies entspricht Jahreszuwächsen in der Dicke von 1,23 cm. Die stärksten Stämme wiesen BHD's von 21 cm auf. In der Höhenentwicklung lagen sie dagegen im Mittelfeld. Die Sorte Max 3 erreichte mit Mittelhöhen von 16,4 m den mit Abstand höchsten Wert. Allerdings lag die Durchmesserentwicklung dieser Sorte mit 8,5 cm unterhalb des Durchschnittswerts aller Sorten von 9,5 cm. Dadurch ist auch die mittlere Grundfläche der Sorte Max 3 unterdurchschnittlich. Berücksichtigt man sowohl die Grundfläche als auch die Höhe, erzielte die Sorte Koreana das größte Einzelbaumvolumen von ca. 0,19 Srm, gefolgt von den Sorten Matrix 11 und Bakan mit ca. 0,17 Srm. Über alle Pappelsorten beträgt das Einzelbaumvolumen im Mittel 0,14 Srm.

Nicht bewähren konnten sich die Sorten Kamabuchi, Skado und Trichobel. Sie wiesen sowohl geringe Durchmesser- als auch Höhenentwicklungen auf, welche sich in geringen Einzelbaumvolumen widerspiegelten.

Bei Betrachtung des Anteils ausgefallener Pappelpflanzen im Verhältnis zur Pflanzzahl je Sorte (Ausfallprozent) werden ebenfalls deutliche Unterschiede sichtbar. Hybride 275 mit 15 % Ausfall, Max 3 mit 16 % Ausfall und Skado mit 18 % Ausfall liegen deutlich unter dem Durchschnitt von 32 % Ausfall auf der Gesamtfläche. Dahingegen haben Koreana mit 44 % Ausfall und Kamabuchi mit 54 % deutlich höhere Ausfallquoten.

In der Auswertung wurden die Unterschiede der einzelnen Sorten deutlich. Die nach Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) geprüften Sorten Bakan, Matrix 11 und Matrix 49 haben sich mit überdurchschnittlicher Durchmesser- und Höhenentwicklung bei gleichzeitig geringen Ausfallprozenten bewährt. Das AWG empfiehlt mehrere Sorten auf einer Fläche in blockweiser Mischung anzubauen, um das Risiko des flächigen Ausfalls von Klonen beispielsweise durch Pilzbefall zu verringern.

Nic Skunde, Randolf Schirmer, Martin Tubes, AWG

Erweiterung des Samenplantagenprogramms in Bayern

Durch die Auswirkungen des Klimawandels und die rasanten Änderungen der Umweltbedingungen werden die Waldbesitzenden vor große Herausforderungen gestellt. Für den Waldumbau zu klimaresilienten Mischwäldern wird dringend hochwertiges und herkunftsgesichertes Saatgut mit einer hohen genetischen Vielfalt benötigt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

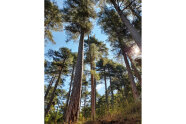

Reisergewinnung durch Baumkletterer, hier an einer kalabrischen Tanne (© D. Glas, AWG)

Das AWG ist zuständig für die Umsetzung des bayerischen Samenplantagenprogramms und wird in den kommenden Jahren die Erneuerung bestehender und den Aufbau neuer Samenplantagen stark intensivieren. Im April 2024 eröffnete Forstministerin Kaniber die erste bayerische Eschen-Samenplantage und gab gleichzeitig den Startschuss für das neue AWG-Programm »100 Samenplantagen für Bayern«. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, dass eine Versorgervariante in Bayern etabliert wird, die Waldbesitzende mit anpassungsfähigem und klimaresilientem forstlichem Vermehrungsgut versorgt, um dadurch die bayerischen Wälder fit für den Klimawandel zu machen. »Der Waldumbau fängt beim Saatgut an«, so Dr. Joachim Hamberger, Leiter des Bayerischen Amtes für Waldgenetik (AWG). Für den Aufbau von Samenplantagen werden Reiser von qualitativ hochwertigen und vitalen Elitebäumen gewonnen und, wie im Obstbau, zur Veredelung auf Unterlagen der gleichen Baumart gepfropft. Durch die Zusammenstellung der Elitebäume entsteht eine hochwertige und genetisch vielfältige Ernteeinheit, die zur Saatgutproduktion und Generhaltung genutzt wird. Das Team um Daniel Glas, der die Reisergewinnung koordinierte, konnte dieses Winterhalbjahr erfolgreich 1.018 Reiser der kalabrischen Weißtanne von vier Standorten, 1.069 Reiser von Spitzahorn aus 11 bayerischen Beständen, je 200 Reiser von Feldahorn und Vogelkirsche sowie 600 Reiser von einer bestehenden Samenplantage der Hochlagen-Fichte gewinnen. Auch 900 Reiser von der vogtländischen Höhenkiefer konnten gewonnen werden. Alle gewonnenen Reiser werden im Pflanzgarten des Bundesforschungszentrums für Wald in Wien (BfW) veredelt und nach erfolgreichem Anwuchs für die Begründung bzw. Nachbesserung von bayerischen Samenplantagen verwendet.

Daniel Glas, Dr. Muhidin Šeho, AWG

„Mit genetischer Vielfalt Zukunft gestalten"

Unter diesem Motto finden die diesjährigen Feierlichkeiten anlässlich des 60. Geburtstages des AWG statt. Neben dem Tag der offenen Tür am Sonntag, 29.09.2024 wollen wir dieses freudige Ereignis mit einer zweitägigen Wissenschaftlichen Tagung begehen.

Am Montag, 30.09.2024 wird es um „Forstliche Genressourcen" gehen. Unter anderem wird sich der Tag um die „Erhaltung und Nutzung von Alternativbaumarten im Klimawandel", „Forstliche Genressourcen in Deutschland" und „Waldbauliches zu Saatguterntebeständen" drehen.

Am Dienstag, 01.10.2024 wird der thematische Schwerpunkt bei der „Herkunftsforschung" gesetzt. Dabei geht es zum Beispiel um die „Resistenzforschung zur Sicherung der Esche" oder darum, „Wo Bayerns Bäume der Zukunft wachsen". Abgerundet wird der zweite Tag durch eine Exkursion zur Eschenversuchsfläche Grabenstätt.

Die Tagung wird von zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Bundesländern und Österreich unterstützt und wir hoffen auf eine rege Beteiligung.

Taxonomische Identifizierung der Schwarzkiefer

Die Schwarzkiefer wird in Zeiten des Klimawandels zunehmend an Bedeutung gewinnen und schon jetzt auf trockenen Standorten als mögliche Alternative diskutiert. Entscheidend für den Anbauerfolg ist die Wahl der geeigneten Herkunft. Zwischen den Schwarzkiefernherkünften gibt es deutliche Unterschiede in der Genetik, im Wachstum und bei den qualitätsrelevanten Merkmalen.

Anhand von räumlich-genetischen Strukturen kann die Schwarzkiefer in sechs Unterarten (Scotti-Saintagne et al. 2019) eingeteilt werden. In Bayern gibt es keine autochthonen Vorkommen, da Deutschland außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets liegt. Die bisherigen Anbauten der Schwarzkiefer dienten vor allem der Wiederbewaldung trockener Weidetriften, die sich häufig, aber nicht ausschließlich, auf Karbonatstandorten befinden. Hierbei wurde die als frosthart geltende österreichische Schwarzkiefer (Pinus nigra ssp. nigra, var. austriaca) eingesetzt. In Zeiten des Klimawandels wird der Fokus jedoch auf trockenheitstolerante nichtheimische Baumarten und geeignete Herkünfte der Douglasie, Schwarzkiefer und Roteiche gerichtet. Bei allen Baumarten besteht Handlungsbedarf bei der Identifizierung von geeigneten Herkünften und genetischer Analyse der vorhandenen Saatguterntebestände.

In Deutschland wurden zwei Populationen genetisch analysiert. Ziel einer ersten Untersuchung bei der Schwarzkiefer war es, die in zwei verschiedenen Populationen (Leinach [Bayern] / Mertener-Heide [NRW]) gesammelten Proben mithilfe genetischer Profilierungsmethoden zu identifizieren und zu bestimmen, zu welcher Unterart und Varietät sie zugeordnet werden können. Die Ergebnisse der einzelnen taxonomischen Zuordnungen anhand der kombinierten Analyse ergaben, dass die 60 untersuchten Bäume größtenteils Pinus nigra subsp. laricio zugeordnet werden können. Die beiden untersuchten Bestände bilden zwei unterschiedliche genetische Gruppen, wobei Leinach eine allgemeine Verbindung zur korsischen Schwarzkiefernunterart Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana und Mertener-Heide eine allgemeine Verbindung zur kalabrischen Schwarzkiefernunterart Pinus nigra subsp. laricio var. calabrica aufweist. Beim Anbau der Schwarzkiefer sollte hochwertiges und herkunftssicheres Vermehrungsgut verwendet werden. Vor allem Vermehrungsgut der Kategorien „Geprüft" und „Qualifiziert", das aus Samenplantagen und Saatguterntebeständen stammt und am Markt verfügbar ist, sollte stärker genutzt werden. Für diese sind entsprechende Saatgutquellen in Deutschland und Frankreich vorhanden. In Bayern werden Unterarten nigra und laricio bereits in den neuen Herkunfts- und Verwendungsempfehlungen empfohlen und können verwendet werden.

Klimawandel erfordert Bewässerung von Herkunftsversuchen

Das AWG hat im Rahmen des Projekts „Bewertung der Anbaueignung von Herkünften der drei mediterranen Eichenarten Flaumeiche, Ungarische Eiche und Zerreiche in Süddeutschland" im Frühjahr 2024 sechs Herkunftsversuche etabliert. Der Aufwand für kontrollierte Ernten dieser drei trockentoleranten Eichenarten in Frankreich, Italien und zahlreichen Balkanländern war außerordentlich zeit- und kostenaufwendig. Es wurden insgesamt 580 kg Eichensaatgut in 26 Beständen gesammelt.

Zahlreiche dieser Versuchsflächenanlagen erfolgten in den besonders durch Trockenheit gefährdeten Regionen Unterfrankens. Da auf den ausgewählten Standorten in den letzten Jahren viele Kulturen wegen Wassermangel komplett ausgefallen sind, wurden auf den Sandstandorten bei Alzenau und den flachgründigen Kalkstandorten nahe Sailershausen stationäre Bewässerungssysteme mit einzelpflanzenweiser Tröpfchenbewässerung installiert. Allein die Materialkosten für Leitungssysteme, Pumpen, Generator und Wassertanks betrugen 31.000 €. In Alzenau erfolgt die Bewässerung durch Entnahme von Wasser aus tiefliegenden Grundwasserseen, in Sailershausen sind Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 20 m³ aufgestellt worden (siehe Foto).

Nur durch Bewässerung kann der Anwuchserfolg auf den Kulturflächen und somit die mit der Saatgutbeschaffung und Pflanzenanzucht verbundene Investition dauerhaft gesichert werden. Durch hohe Ausfälle gekennzeichnete Versuchspflanzungen wären für wissenschaftliche Auswertungen und Ableitung von Herkunftsempfehlungen unbrauchbar.

Für Bewässerungsanlagen sind Materialkosten von 2,60 €/Pflanze zuzüglich Aufwand für Installation, Betrieb und Wartung zu veranschlagen. Eine stationäre Bewässerung von Kulturen zur Sicherung des Anwuchses kann daher im regulären Forstbetrieb keine Option sein.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden