Kiefernschadinsekten

In unseren Kiefernwäldern spielen die Raupen verschiedener Schmetterlinge wie Kieferneule, Kiefernspinner und Nonne die stärkste Rolle als Primärschädlinge im Waldschutz. In wärmeren Gebieten Bayerns zählt auch die gemeine Kiefernbuschhornblattwespe zu den wichtigen Kiefernschädlingen. Die rindenbrütenden Käferarten an der Kiefer sind zumeist Sekundärschädlinge. An zunehmenden Absterbeerscheinungen nach trocken-heißen Sommern wird seit 2015/2016 geforscht.

Nonne

Sie ist jedoch ein Schädling, der innerhalb von zwei Jahren aus der Latenz in Massenvermehrung übergeht. In Kiefernwäldern kommt es bei zwei aufeinanderfolgenden Fraßjahren zu hohen Absterberaten. Die Prädisposition der Bestände gegenüber nachfolgenden Schädlingen erhöht sich deutlich.

Die Nonne ist ein polyphages Insekt. Das bedeutet, dass es nicht auf eine bestimmte Pflanze spezialisiert ist. Die Raupen fressen sowohl an Nadeln als auch an Laub. Als Hauptschädling ist sie aber vor allem in großflächigen Fichten- und Kiefernbeständen zu finden. Die Eiraupen schlüpfen in Abhängigkeit von der Temperatur im April. Sie bleiben noch einige Stunden bis Tage in einem sogenannten »Larvenspiegel« gesellig beisammen, bevor sie in die Baumkrone wandern. Die Larvenentwicklung dauert von April bis Juli und umfasst 5 – 6 Stadien.

Die ersten beiden Larvenstadien spinnen sich bei Beunruhigung (z. B. starkem Wind) ab und können dabei über weite Strecken verbreitet werden. Sie fressen zunächst die Mainadeln und Knospen, dann zunehmend verschwenderisch auch ältere Nadeln und/oder verursachen Löcherfraß an Blättern (Schwerdtfeger 1981). Typischerweise finden sich daher Blatt- und Nadelreste am Boden. Die Verpuppung erfolgt Mitte Mai bis Anfang Juni in Rindenritzen, meist im unteren Stammbereich, aber auch an Ästen oder der Bodenvegetation. Nach einer Puppenruhe von ca. 20 Tagen schlüpfen die Falter im Juli/August. Damit beginnt die Flugzeit der Falter zur Eiablage.

Der Flugzeitraum erstreckt sich je nach Witterung bis in den September hinein. Die unter Rindenschuppen abgelegten Eier überwintern.

Kieferneule

Die nachtaktiven Falter schlüpfen bereits Anfang bis Mitte März. Die Eier werden in Zeilen vorzugsweise an der Unterseite letztjähriger Nadeln abgelegt. Nach ca. 2 Wochen schlüpfen die Larven. Die Eiräupchen ernähren sich von den sich öffnenden Knospen und Maitriebnadeln. Nach der ersten Häutung verzehren die Raupen alte Nadeln. Anfang Juli verpuppen sich die Eulenlarven in der Bodenstreu.

Überdurchschnittlich hohe Temperaturen im Frühjahr verkürzen die Lebensdauer der Eulenfalter deutlich. Dadurch verringert sich auch die Menge der abgelegten Eier. Die Kieferneule benötigt für eine Ablage ihrer gesamten Eier den relativ langen Zeitraum von 14-20 Tagen. Hinzu kommt, dass männliche und weibliche Falter zeitlich versetzt schlüpfen.

Kiefernspanner

Die Raupen schlüpfen ab Anfang Juli. Charakteristisch für den Kiefernspanner ist die extrem lange Raupenzeit, die sich bis Ende Oktober erstreckt. Die Jungraupen befressen die Nadeln bis auf die Mittelrippe. Befressene Nadeln harzen, verfärben sich im Herbst braun und fallen dann ab. Aufgrund der langsamen Raupenentwicklung fällt der Fraß oft erst im Herbst auf. Ende Oktober bis Anfang November lassen sich die Raupen zu Boden fallen und verpuppen sich.

Heidelbeerspanner

Literatur: Schäden durch den Heidelbeerspanner Boarmia bistortata Goeze (Lep., Geometridae) in einem Kiefernbestand in Bayern – Forstschutz Aktuell 40, 2007

Das polyphage Insekt tritt an Laubhölzern, jedoch bevorzugt in älteren Beständen von Nadelhölzern (Lärche, Kiefer, Tanne und Fichte) auf. Der Heidelbeerspanner durchläuft jährlich eine Generation. Er überwintert als Puppe mit bereits fertig entwickeltem Falter in der Bodenstreu in Tiefen von 5 – 10 cm, häufig konzentriert im Stammfußbereich der Bäume. Das Schlüpfen der Falter beginnt mit dem Ausschwärmen der Männchen ab Mitte Mai und dauert bis Ende Juli an. Die Falter haben eine Spannweite von 25 bis 30 mm und sind unauffällig grau gefärbt mit feinen dunkleren Querlinien. Sie sitzen an den Stämmen, eng angeschmiegt an die Rinde, und sind daher im bewegungslosen Zustand oft nur schwer zu entdecken.

Literatur: Schäden durch den Heidelbeerspanner Boarmia bistortata Goeze (Lep., Geometridae) in einem Kiefernbestand in Bayern – Forstschutz Aktuell 40, 2007

Kiefernspinner

Die Kiefernspinner-Falter fliegen im Juni und Juli und sitzen tagsüber mit ihrer braunroten bis schiefergrauen Färbung gut getarnt an Kiefernstämmen. Abends schwärmen sie und die Weibchen legen ihre Eier in unregelmäßigen Haufen an Nadeln, Zweigen und Ästen ab. Nach dem Raupenschlupf werden zuerst die Nadelkanten befressen, später die ganze Nadel. Die Überwinterung findet als Raupe zusammengerollt und oft mehrere eng beieinander in der Nadelstreu statt. Im Frühjahr begeben sich die Raupen bereits ab März wieder in die Kronen und beginnen ihren schädlichen Frühjahrsfraß. Die erwachsenen Raupen, die bis 80 mm lang werden können, stark behaart sind und anhand ihrer zwei blauen, queren Nackenstreifen eindeutig erkennbar sind, fressen erhebliche Mengen, sodass auch die frischen Maitriebe angenommen werden.

Kiefernschwärmer

Die auffällig großen, graubraunen Schmetterlinge fliegen etwa ab Mai bevorzugt in der Dämmerung. Die Eier werden einzeln oder in Kleingruppen auf die Nadeln abgelegt. Junge und alte Raupen unterscheiden sich erheblich. Erwachsene Raupen, die bis zu 80 mm lang werden können, sind grün mit gelben und rotbraunen Rückenstreifen. Sie fressen von Juli bis in den Herbst bevorzugt an Kiefer, aber auch an Fichte und Lärche, bevor sie sich zur Verpuppung in den Boden zurückziehen. Die großen braunen Puppen überwintern im Boden. Es wird in der Regel eine Generation im Jahr ausgebildet.

Kiefernbuschhornblattwespe

Die Kiefernbuschhornblattwespe zeigt einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Die Männchen sind kleiner, haben auffällig gekämmte Fühler (namensgebend „Buschhorn“) und besitzen ein gutes Flugvermögen. Die trägen Weibchen schlitzen mit ihrer Legesäge mehrere Kiefernnadeln auf und legen darin ihre Eier ab. Dafür bevorzugen sie sonnige Bestandesränder oder exponierte Kronen. Nach wenigen Wochen schlüpfen die Larven, die Nadeln aller Jahrgänge annehmen und in älteren Larvenstadien die komplette Nadel fressen. Der ausgeschiedene Kot hat eine charakteristische rhombische Form. Der Larvenfraß findet im Hochsommer und Herbst statt, Knospen werden verschont. Die Larven verpuppen sich im Kokon zur Eonymphe, die mehrere Wochen oder Monate überliegen kann, sodass die Erscheinungszeit der Wespen sehr unterschiedlich sein kann. Je nach Temperatur werden im Gebirge eine, im Flachland zwei Generationen ausgebildet.

Massenvermehrungen werden meist im August oder September entdeckt, wenn der Fraß von Larven einer zweiten Generation den Nadelverlust durch die erste Generation verstärkt. Häufig sind dann unter kahlgefressenen Kronen massenhaft Larven des 3. bis 5. Stadiums auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen zu finden. Zuvor kündigt sich bereits im Juli das verstärkte Erscheinen einer zweiten Generation durch zahlreiches Vorkommen von sogenannten Sommerkokons am Unterwuchs und der Borke von Kiefern an.

Blauer Kiefernprachtkäfer

Waldgärtner

Der kleine Waldgärtner, der gewöhnlich 2-3 Wochen später schwärmt, legt einen doppelarmigen, quer zur Faserrichtung verlaufenden Muttergang an, der tief den Splint schürft. Bei hohem Befall können die quer verlaufenden Muttergänge zu einer völligen Unterbrechung der Wasserleitung in den Gefäßen führen (Ringelung), sodass es zu Wipfeldürre oder dem Absterben des ganzen Baumes kommen kann. Ab Mai beginnen die Altkäfer nach der Eiablage mit ihrem Regenerationsfraß an vorjährigen Trieben in den Kronen von gesunden Kiefern aller Altersklassen, wobei sie den Trieb aushöhlen. Danach wird eine Geschwisterbrut angelegt.

Auch die Jungkäfer führen ihren Reifungsfraß in ähnlicher Weise in der Krone an gesunden Zweigen aus, jedoch bevorzugen sie die diesjährigen Maitriebe. Später brechen die noch grünen Zweige in Folge von Windeinwirkung ab. Bei mehrmaligem Triebfraß verbuscht das Kronenbild.

Die Altkäfer des Großen Waldgärtners bohren sich Überwinterung in die dicke Borke am Stammfuß ein, wobei ein Winterquartier über mehrere Jahre hinweg genutzt wird. Die Kleinen Waldgärtner überwintern in der Bodenstreu oder auch in den Ästen. Die Waldgärtnerarten bilden eine Generation pro Jahr und eine Geschwisterbrut aus.

Zwölfzähniger Kiefernborkenkäfer

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

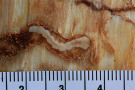

Fraßbild (Foto: G. Lobinger, LWF)

Ips sexdentatus ist im Brutbild an seinen auffällig langen, in Faserrichtung verlaufenden Muttergängen eindeutig erkennbar (bis 70 cm lang und ca. 4 mm breit), die einer Stimmgabel ähneln. Die Larvengänge sind dem gegenüber relativ kurz. Bei der Anlage der Bruten wird sehr viel dunkelbraunes Rindenbohrmehl ausgeworfen. Austretende Harztropfen auf der Rinde zeugen vom Befall. Bei entsprechend warmer Witterung kann der zwölfzähnige Kiefernborkenkäfer zwei Generationen mit Flugzeiten im April/Mai und Juli/ August ausbilden.

Sechszähniger Kiefernborkenkäfer

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Fraßbild (Foto: Stanislaw Kinelski, Bugwood.org)

Zweizähniger Kiefernborkenkäfer

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Fraßbild (Foto: Stanislaw Kinelski, Bugwood.org)

Kupferstecher

Informationen zum Kupferstecher erhalten Sie auf den Waldschutz-Seiten zur Fichte.

Informationen zur Mistel erhalten Sie auf der Waldschutz-Seite zur Phytopathologie.

"Grüne Mitesser" - Die Mistel an Tanne, Kiefer und Laubbaumarten - LWF aktuell 112

- Kiefernschäden in Bayern - LWF aktuell 112

- Mit der Trockenheit kommt der Pilz - Diplodia-Triebsterben der Koniferen - LWF aktuell 112

- Absterbeerscheinungen der Kiefer in Mittelfranken – AFZ – DerWald 11/2018

- Mehr Misteln an der Kiefer - Ergebnis des Klimawandels? - LWF-aktuell 72

- Pilze an der Kiefer - LWF-Wissen 57

Großer Brauner Rüsselkäfer

Der Große Braune Rüsselkäfer (Hylobius abietis) ist eine der größten Gefahren bei der Kulturbegründung mit Nadelholz. Auch wenn die Pflanzung von Fichten rückläufig ist, spielt er auf vielen Sturmwurf- und Kalamitätsflächen eine große Rolle. Mehr

Ansprechpartner

Fichtenschadinsekten

Lärchenschadinsekten