Eva Cremer, Randolf Schrimer unmd Michael Luckas

Aspekte zur Genetik und zum Vermehrungsgut der Fichte – LWF Wissen 80

Die Vermehrung der windbestäubten und windverbreiteten Baumart Fichte als wichtigste Wirtschaftsbaumart Bayerns ist unproblematisch. Das Fichtensaatgut wird primär in amtlich zugelassenen Saatguterntebeständen gewonnen. Dabei ist das richtige Herkunftsgebiet, das sich bei Fichte unter anderem nach der Höhenlage abgrenzt, zu berücksichtigen.

Nacheiszeitliche Rückwanderung, Bestandesgeschichte und lokale Anpassungsprozesse haben zu verschiedenen Herkünften geführt. In den letzten Jahrhunderten war der Einfluss auf Fichtenpopulationen allerdings so groß (z. B. durch forstliche Nutzung, Sturm- und Borkenkäferkalamitäten), dass die natürlichen Fichtenpopulationen in ihrer (genetischen) Zusammensetzung verändert wurden.

Oft ist daher nicht mehr nachvollziehbar, ob es sich um autochthone oder nicht autochthone Populationen handelt und aus welchen Höhenlagen das Vermehrungsgut ursprünglich stammt (z. B. im Bayerischen Wald). Gerade die Berücksichtigung der Höhenlage ist aber für den wirtschaftlichen Erfolg und auch aus Naturschutz- und Generhaltungsaspekten wichtig. Genetische Studien, Ergebnisse aus Herkunftsversuchen sowie Züchtungen helfen, die verschiedenen Aspekte näher zu beleuchten und Handlungsempfehlungen zu geben.

Saatgut und Vermehrung

Fruktifikation

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: "Schwefelregen" – Pollenflug bei Fichte. (Foto: M. Luckas)

Da die Fichte einhäusig ist, trägt jeder Baum männliche und weibliche Blüten, die in aufrechter Zapfenform angeordnet sind. Zu einer Selbstbestäubung oder Inzucht kommt es aber nicht, weil an einem Baum meist die weiblichen und männlichen Blüten zeitlich unterschiedlich aufblühen. In der Regel ist es also der Blütenstaub einer anderen Fichte, der die Bestäubung bewirkt.

Samenreife und Ernte

Dies ist je nach Höhenlage – in Tieflagen früher, in Hochlagen später – meist ab Mitte des Herbstes der Fall. Von Oktober bis Februar erstreckt sich deswegen der Saatgut-Erntezeitraum. Ausgebildete Zapfenpflücker klettern in die Baumkronen von amtlich zugelassenen Erntebeständen und ernten dabei ca. 25 kg, im optimalsten Fall sogar bis zu 60 kg Zapfen pro Baum. Kritsch kann es für Erntemaßnahmen im Bergland werden. Die verspätete Reifung des Saatguts, die erschwerte Zugänglichkeit und ungünstige Witterungsverhältnisse machen nicht selten Erntevorhaben zunichte. Einerseits sind es vorzeitige Wintereinbrüche andererseits plötzliche Föhnwetterlagen, die Ernten unmöglich machen.

Von Natur aus ist die Windverbreitung des Saatguts vorgesehen. Beträgt der Wassergehalt der Zapfen weniger als 18 %, öffnen sich die Zapfenschuppen und der Wind verträgt die beflügelten Samen. Dies geschieht in der Regel im Spätwinter. Föhn trocknet nun vorzeitig die Zapfen und der stürmische Föhnwind bläst das Saatgut unkontrolliert weg. Dies ist neben der Generhaltung auch der Grund, warum in Bayern für die schwer zugänglichen Hochlagenherkünfte des Bayerischen Waldes und der Alpen Fichten-Samenplantagen zur Ergänzung der für diese Lagen so bedeutenden Saatgutversorgung angelegt worden sind.

Aufbewahrung und Versorgungslage

Zahlreiche Erntemöglichkeiten, hohe Mengen und Ausbeuten pro Ernte und die relativ einfache und lange Bevorratung begründen das Fehlen von Versorgungsengpässen bei Fichtensaatgut.

Aufbereitung und Aussaat

| 1 Zapfen | 1 – 1,8 g Samen |

| 1 kg Samen | ca. 130.000 Samen |

| 1 kg Samen | ca. 50.000 Sämlinge |

| 1 Same | ca. 2 x 4 mm |

| Tausendkorngewicht | 7,0 – 8,0 g |

Genetik

Genetische Analysen basierend auf Isoenzym-Genmarkern zeigten, verglichen mit anderen Baumarten, nur geringe Differenzierungen zwischen Fichtenpopulationen über ihr Verbreitungsgebiet (Bergmann und Ruetz 1991). Mittels Organellen-DNA-Markern konnte allerdings ein klarer genetischer Unterschied zwischen den nordöstlichen borealen Fichtenwäldern und den zentraleuropäischen Fichten gefunden werden, was auf eine Trennung der beiden Linien über verschiedene Eiszeiten hinweg zurückzuführen ist (Fluch et al. 2011; Tollesfud et al. 2008).

Auch die mittels DNA-Markern aus dem Zellkern gefundenen genetischen Unterschiede zwischen Fichtenpopulationen sind größer als die Unterschiede ausgehend von den weniger variablen Isoenzym-Markern (Konnert et al. 2014). Dies zeigte beispielsweise eine Untersuchung innerhalb Bayerns. Zudem konnte mit diesem DNA-Markertyp eine geringere genetische Variabilität in den Fichtenpopulationen am südwestlichen Rand der Verbreitung (Spanien) im Vergleich zum Hauptverbreitungsgebiet festgestellt werden.

In Bayern wurden bisher mehr als 60 Fichtenbestände in den Alpen, dem Tertiären Hügelland, dem Frankenwald und dem Bayerischen Wald genetisch untersucht (Konnert et al. 2014). Dabei zeigte sich, dass die genetische Vielfalt in den ostbayerischen Mittelgebirgen etwas höher ist als im Alpenraum. In diesen beiden Gebieten ist die Fichte vor ca. 5.000 Jahren aus zwei unterschiedlichen Refugien zurück gewandert: aus den Dinarischen Gebirgen in die Alpen und aus den rumänischen Südkarpaten nach Nord-Ostbayern.

Herkunftsaspekte

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

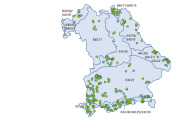

Abb. 2: Saatguterntebestände und Herkunftsgebiete der Fichte in Bayern. (Grafik: LWF, Datengrundlage: Bayerisches Erntezulassungsregister, April 2017)

Diese »natürlichen« Unterschiede zwischen Fichtenpopulationen wurden durch intensive Forstwirtschaft beeinflusst und das Mosaik der Standortrassen bzw. Fichtenherkünfte dadurch grundlegend verändert. Nach Kahlschlägen wurden häufig Pflanzen unbekannter bzw. ungeeigneter Herkunft ausgebracht, die später starke Schäden, vor allem durch Schneebruch aufwiesen. Zusätzlich wurde die Fichte in großem Umfang auch außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes angebaut.

Heute stocken vor allem in den Hochlagen der Alpen (über ca. 1.300 m ü. NN) und im Bayerischen Wald noch autochthone Bestände. Aufgrund der verbreiteten Verwendung von unbekanntem Saat- und Pflanzgut insbesondere in Kulturen, die zwischen 1860 und 1920 entstanden sind, hat sich ein anthropogen bedingtes Gemenge verschiedener Fichtenherkünfte entwickelt.

Nacheiszeitliche Rückwanderung, Bestandesgeschichte sowie ökologische Gegebenheiten sind für die derzeitige genetische Zusammensetzung der Bestände verantwortlich. Dabei spielen vergangene und aktuelle lokale Anpassungsprozesse eine wichtige Rolle. Vor allem die Anpassung an die Höhenlage ist durch zahlreiche Versuche nachgewiesen. Herkunftsversuche sowie Frühtests im Baumschulstadium bestätigen die Differenzierung von Hoch- und Tieflagenherkünften vor allem in den Eigenschaften Austrieb, Wüchsigkeit und teilweise auch in der Kronenform. Die Anpassung an das regionale Klima zeigt sich beispielsweise durch die positive Korrelation der Temperatur des Herkunftsortes mit der Baumhöhe (Schmidt-Vogt 1986).

Hochlagenherkünfte sind an die Bedingungen der Gebirgsstandorte angepasst indem sie spät austreiben, keinen Johannistrieb bilden und das Wachstum früh abschließen. Diese Eigenschaften schützen sie gegen Frostschäden. Hinsichtlich der Kronenform treten in den Hochlagen vorwiegend die schlanken Standortsrassen der Bürsten- bzw. Plattenfichten auf, die widerstandsfähiger gegen Schneebruch sind. Die sehr wüchsigen, breitkronigen Kammfichten sind vorrangig im Tiefland zu finden. Hochlagenfichten wachsen langsamer.

Tieflagenherkünfte sind dagegen an eine längere Vegetationsperiode angepasst und nutzen diese besser aus, werden deutlich höher und fruktifizieren häufiger. Obwohl von diesen Herkünften mehr Saatgut verfügbar ist, darf es keinesfalls in den Hochlagen verwendet werden. Wegen der breiteren Krone würden Schneebruchschäden die Bestände in erheblichem Umfang gefährden. Diese Herkünfte sind an Spätfröste angepasst. Herkünfte aus dem östlichen Verbreitungsgebiet sind durch besonders späten Austrieb gekennzeichnet.

In bayerischen Herkunftsversuchen zeigen sich Herkünfte aus Nord- und Ostbayern sowie aus den Karpaten (Rumänien) und den Beskiden (Polen) besonders wüchsig. Diese Herkünfte kombinieren hohe Wuchsleistungen mit ausreichender Resistenz gegen Schneebruch. Dagegen eignen sich die wüchsigen Herkünfte aus dem Baltikum nicht für Bayern, da sie aus einem kontinental getönten Gebiet mit vorwiegend Trockenschnee kommen und daher dem Schneedruck nicht angepasst sind.

Diese gesammelten Erkenntnisse wurden bei der Abgrenzung der Herkunftsgebiete nach dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) und auch bei den Herkunftsempfehlungen berücksichtigt. Von 17 in Bayern ausgeschiedenen Herkunftsgebieten für die Fichte sind daher zehn nach Höhenzonen abgegrenzt.

Derzeit sind in Bayern über 350 Bestände zur Saatguternte zugelassen (Abbildung 2). Auch im Bereich der Alpen und Mittelgebirge sind ausreichend Saatguterntebestände vorhanden, sodass keine Notwendigkeit besteht auf Ersatzherkünfte aus dem nördlicheren und östlichen Europa auszuweichen.

Neueste Untersuchungen zeigen, dass Fichtenherkünfte auf höhere Temperaturen mit Zuwachssteigerungen reagieren, aber nicht alle gleichermaßen von einer Temperaturzunahme profitieren (Schüller und Kapeller 2010). So ist bei Fichtenherkünften aus wärmeren Regionen nur eine geringe bzw. keine Zuwachssteigerung zu erwarten und im Extremfall bei zu hohen Temperaturen sogar Zuwachsrückgänge möglich. Die aktuell wüchsigsten Herkünfte sind daher nicht zwangsläufig auch die wüchsigsten Herkünfte der Zukunft.

Besonders auf trockenen und warmen Standorten werden Faktoren wie Trockenstress und Schädlingsbefall künftig die herkunftsbedingten Eigenschaften überlagern. Die vorhandenen Herkunftsversuche müssen deshalb unter dem Aspekt des Klimawandels ausgewertet werden, um die Herkunftsempfehlungen den Entwicklungen des Klimawandels anpassen zu können.

Aktuelle (Forschungs)schwerpunkte

Generhaltung bei der Fichte

Der Schutz des Erbguts von standortangepassten, ursprünglichen (autochthonen) Fichtenpopulationen ist von hoher Bedeutung, da von diesen Beständen aufgrund der hohen Bewirtschaftungsintensität und Kalamitätsereignissen nur noch sehr wenige vorhanden sind. Die notwendigen Maßnahmen sind im Generhaltungskonzept für Bayern aufgeführt (ASP 2015). Die Erhaltung der genetischen Variabilität autochthoner Bestände ist auch zur Sicherung von Ausgangsmaterial für Züchtungen von großer Bedeutung (Schmidt-Vogt 1986).

Züchtung

Züchtungsmaßnahmen für einen verbesserten ökonomischen Nutzen einerseits und Generhaltungsmaßnahmen zum Schutzes autochthoner Bestände andererseits sind wichtige Anliegen bei der Fichte, die nebeneinander berücksichtigt werden können und sollten und sich nicht gegenseitig ausschließen.

Hochlagenfichte im Bayerischen Wald

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

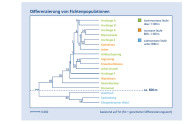

Abb. 3: Dendrogramm, in dem 18 Fichtenpopulationen dargestellt sind. (Grafik: LWF)

Um diese Frage zu klären, wurde in einer kürzlich durchgeführten Studie eine genetische Charakterisierung der Fichtenbestände im Bayerischen Wald vorgenommen und Möglichkeiten der Differenzierung von Hoch- und Tieflagenherkünften erarbeitet, um die Restbestände in den Hochlagen bewerten zu können. Dafür hat das ASP in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Bayerischer Wald eine Aufnahme ausgewählter Fichtenbestände im Bayerischen Wald aus drei Höhenstufen durchgeführt: Tieflagen (submontan), Mittellagen (montan) und Hochlagen (hochmontan). Es kamen dabei genetische Analysen, aber auch Baumschulfrühtests zum Einsatz.

Die Ergebnisse haben folgendes gezeigt: Die Fichtenpopulationen der submontanen Stufe unterhalb von ca. 800 m ü. NN grenzen sich deutlich in ihrer genetischen Struktur von den Fichtenpopulationen der mittleren und höheren Lagen (oberhalb von ca. 800 m) ab (Abbildung 3). Die untersuchten Hochlagen bestände im Bereich von 800 m bis 1.300 m ü. NN sind genetisch allerdings nicht homogen und ohne klare Differenzierung (z. B. entlang eines Höhengradienten). Das untermauert die Annahme, dass in den mittleren und höheren Lagen des Bayerischen Waldes ein Gemisch aus autochthonen Fichten und gepflanzten Populationen vorliegt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

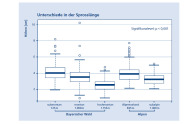

Abb. 4: Höhenmessung an Fichten-Sämlingen des Frühtests. (Foto: ASP)

Für Fichtensämlinge einzelbaumweiser Nachkommenschaften eines Hochlagenbestands unbekannter Autochthonie ließen sich dagegen deutliche, statistisch signifikante Unterschiede in der Sprosslänge erkennen, sodass hier kein eindeutiger Schluss auf die Herkunft gezogen werden konnte.

Das heißt, die kombinierte Untersuchung mit genetischen Markern und phänotypischen Merkmalen erhärtet die Vermutung, dass sich autochthone Fichten und Fichten unbekannter Herkunft in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes vermischt haben.

Als Schlussfolgerungen aus dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass die Herkunftsgebiete der mittleren und höheren Lagen gegenseitig als Ersatzherkünfte dienen können und dass bevorzugt Vermehrungsgut aus den entsprechenden Samenplantagen für die Wiederaufforstung in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes verwendet werden sollte.

Fazit – Fichte ist nicht gleich Fichte

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Sprosslängen (in cm) von einjährigen Sämlingen (Grafik: LWF)

Die durchgeführte Fallstudie im Bayerischen Wald bestätigt die Differenzierung zwischen Hoch- und Tieflagen in den genetischen Strukturen und mit Baumschul-Frühtests, legt aber auch in einigen Flächen die Vermutung eines »hausgemachten« Gemisches verschiedener Herkünfte nahe. Vor diesem Hintergrund ist es für die künstliche Vermehrung bei der Fichte besonders wichtig, herkunftsgerechtes Vermehrungsgut zu verwenden, das aus ursprünglichen Beständen des jeweiligen Herkunftsgebietes stammt und identitätsgesichert ist.

Nur so kann gewährleistet werden, dass es bei der Fichte nicht zu weiteren ungeeigneten Mischungen kommt, die negative wirtschaftliche und ökologische Folgen haben. Die Abgrenzungen von Herkunftsgebieten und die entsprechenden Herkunftsempfehlungen sind daher zu berücksichtigen.