RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren

So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.

auch: Föhre oder Forche; Englisch: Scots Pine

Die Waldkiefer (Pinus sylvestris L.)

Die heimische Kiefer besitzt viele volkstümliche Namen: Gemeine Kiefer, Sand- oder Rotkiefer, Föhre, Forche, Fuhre, Forle, Kienbaum, Waldföhre oder Weißföhre. Etymologisch stammt die Bezeichnung Kiefer vermutlich von der mittelhochdeutschen Wortschöpfung „Kien“ für harzreiches Holz und „Föhre“.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Kiefernverbreitung in Europa (EUFORGEN,2008)

Derzeit sind rund 18% der bayerischen Waldfläche mit Kiefern bestockt, nur die Fichte hat einen höheren Anteil.

Die bekanntesten Kiefern in Bayern stehen im Hauptsmoorwald bei Bamberg. Sie erreichen im Alter von 250 Jahren eine für die Kiefer erstaunliche Höhe von 36 Metern. Sie sind aufgrund ihrer Holzqualität sehr bekannt und wurden schon vor 200 Jahren bis in die Niederlande geflößt.

Durch den hohen Harzanteil im Kiefernholz wurde noch bis ins vergangene Jahrhundert das Harz der Bäume gesammelt. Die Rinde der Bäume wurde dazu regelmäßig eingeritzt und das zum Schutz des Stammes auslaufen Harz aufgefangen. Dieses wurde dann in der chemischen Industrie und Medizin weiter verarbeitet.

Die bekanntesten Kiefern in Bayern stehen im Hauptsmoorwald bei Bamberg. Sie erreichen im Alter von 250 Jahren eine für die Kiefer erstaunliche Höhe von 36 Metern. Sie sind aufgrund ihrer Holzqualität sehr bekannt und wurden schon vor 200 Jahren bis in die Niederlande geflößt.

Durch den hohen Harzanteil im Kiefernholz wurde noch bis ins vergangene Jahrhundert das Harz der Bäume gesammelt. Die Rinde der Bäume wurde dazu regelmäßig eingeritzt und das zum Schutz des Stammes auslaufen Harz aufgefangen. Dieses wurde dann in der chemischen Industrie und Medizin weiter verarbeitet.

Kurzporträt Waldkiefer

| Klasse | Pinopsida = Nadelhölzer |

| Unterklasse | Pinidae = Zapfenträger |

| Ordnung | Pinidae = Zapfenträger |

| Familie | Pinaceae = Kieferngewächse |

| Gattung | Pinus = Kiefern |

| Art | Pinus sylvestris L. = Waldkiefer |

Gestalt

20-30 (max. 45)m hoher und bis 1,5m dicker Baum, Krone in der Jugend kegelförmig mit regelmäßig quirlständigen Ästen, im Alter vielgestaltig

20-30 (max. 45)m hoher und bis 1,5m dicker Baum, Krone in der Jugend kegelförmig mit regelmäßig quirlständigen Ästen, im Alter vielgestaltig

Knospen

1-2cm lang, länglich eiförmig, mit vielen, oft zurückgekrümmten Knospenschuppen, rötlich braun, mehr oder weniger harzig

1-2cm lang, länglich eiförmig, mit vielen, oft zurückgekrümmten Knospenschuppen, rötlich braun, mehr oder weniger harzig

Nadeln

Stets zu zweien an Kurztrieben, 4-6cm lang, hell-, gelb- oder graugrün, um die Längsachse gedreht, starr und spitz

Stets zu zweien an Kurztrieben, 4-6cm lang, hell-, gelb- oder graugrün, um die Längsachse gedreht, starr und spitz

Rinde

Im oberen Bereich des Stammes und an stärkeren Ästen hellrot (fuchsrot) und dünnschuppig abblätternd (Spiegelrinde); unterer Bereich älterer Stämme mit dicker, grau- oder rotbrauner, stark gefurchter Schuppenborke

Im oberen Bereich des Stammes und an stärkeren Ästen hellrot (fuchsrot) und dünnschuppig abblätternd (Spiegelrinde); unterer Bereich älterer Stämme mit dicker, grau- oder rotbrauner, stark gefurchter Schuppenborke

Blüten

Mai (Anfang Juni); einhäusig verteilt; die männlichen dicht gedrängt im unteren Teil diesjähriger Langtriebe anstelle von Kurztrieben, walzenförmig, 5-8mm lang, gelb; weibliche Blütenstände (Zäpfchen) aufrecht, einzeln oder zu 2 (-4) an der Spitze der diesjährigen Triebe, etwa 5mm lang, dunkelrot oder violett; Windbestäubung

Mai (Anfang Juni); einhäusig verteilt; die männlichen dicht gedrängt im unteren Teil diesjähriger Langtriebe anstelle von Kurztrieben, walzenförmig, 5-8mm lang, gelb; weibliche Blütenstände (Zäpfchen) aufrecht, einzeln oder zu 2 (-4) an der Spitze der diesjährigen Triebe, etwa 5mm lang, dunkelrot oder violett; Windbestäubung

Zapfen

Kurz gestielt, eiförmig, bis zur Reife gegen Ende des zweiten Jahres grün, dann graubraun und 2-7 cm lang, Schuppenschild mit hellbraunem Nabel, meist ohne deutlichen Dorn

Kurz gestielt, eiförmig, bis zur Reife gegen Ende des zweiten Jahres grün, dann graubraun und 2-7 cm lang, Schuppenschild mit hellbraunem Nabel, meist ohne deutlichen Dorn

Samen

3-5mm lang, gelb- bis dunkelbraun, mit 10-20mm langem Flügel, Tausendkorngewicht etwa 4-6,5g, Ausbreitung vor allem durch den Wind

3-5mm lang, gelb- bis dunkelbraun, mit 10-20mm langem Flügel, Tausendkorngewicht etwa 4-6,5g, Ausbreitung vor allem durch den Wind

Bewurzelung

Plastisches Wurzelsystem und damit Pfahlwurzel auf tiefgründigen, lockeren Standorten, Herzwurzel auf nährstoffreichen Lehm- und Tonböden sowie flachstreichende Wurzel auf felsigem Untergrund

Plastisches Wurzelsystem und damit Pfahlwurzel auf tiefgründigen, lockeren Standorten, Herzwurzel auf nährstoffreichen Lehm- und Tonböden sowie flachstreichende Wurzel auf felsigem Untergrund

Höchstalter

Bis etwa 300, in Einzelfällen bis 600 Jahre

Bis etwa 300, in Einzelfällen bis 600 Jahre

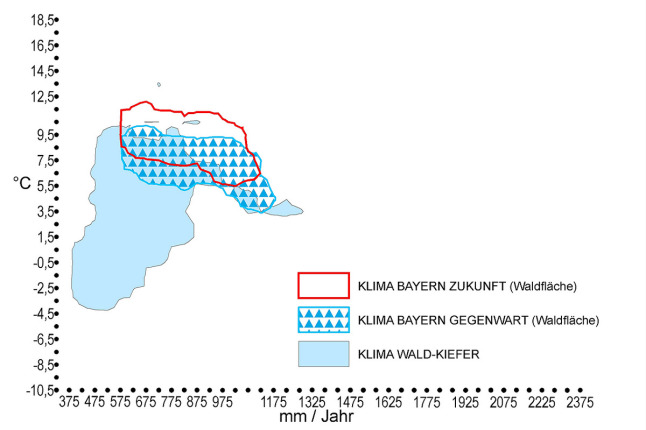

Klimahülle

Klimahülle Waldkiefer: x-Achse: Jahresniederschlag in mm; y-Achse: Jahresmitteltemperatur in °C

Waldbauliche Behandlung

Viele Kiefernbestände sind heute nicht standortsgerechte, anfällige und pflegeintensive Reinbestände. Die Kiefer soll weiterhin als bestandsbildende Baumart dort erhalten und gefördert werden, wo sie standortsgemäß vorkommt. Dies sind nährstoffarme, trockene sowie wechseltrockene Sand- und Schluffstandorte, die auch im Unterboden keinen wesentlichen Anstieg der Basensättigung aufweisen (z.B. Flugsande, Kreidesande) und Klein- und Sonderstandorte wie Moore, flachgründige Rendzinen und trockene Sandkuppen.

Eine natürliche Verjüngung der Waldkiefer ist der Pflanzung vorzuziehen. Die Bestände müssen zur Verjüngung stark aufgelichtet werden und sollten mit weiteren Baumarten ergänzt werden.

Einzelne Altbäume werden oftmals als sogenannte Überhälter auf der Fläche belassen. Sie dienen als Schirm - und Samenbäume und können in die nächste Baumgeneration einwachsen. Überhälter sind besonders gut bekront und sehr vital, sie liefern wertvolles Starkholz mit astfreien Erdstämmen.

Eine natürliche Verjüngung der Waldkiefer ist der Pflanzung vorzuziehen. Die Bestände müssen zur Verjüngung stark aufgelichtet werden und sollten mit weiteren Baumarten ergänzt werden.

Einzelne Altbäume werden oftmals als sogenannte Überhälter auf der Fläche belassen. Sie dienen als Schirm - und Samenbäume und können in die nächste Baumgeneration einwachsen. Überhälter sind besonders gut bekront und sehr vital, sie liefern wertvolles Starkholz mit astfreien Erdstämmen.

| Licht | Lichtbaumart, die unter dem Schatten anderer Bäume chancenlos ist |

| Wasser | Von trocken bis nass auf allen Standorten zu finden |

| Boden | Breite Standortamplitude: sauer bis alkalisch |

| Klima | Sehr gute Anpassung an Frost, aber auch an Trockenheit und Wärme, kann auch Waldbrände überstehen |

Waldschutz

Besonders in Reinbeständen ist die Waldkiefer stark durch Insekten wie Nonne, Kiefernspinner, Kiefernspanner und Forleule gefährdet.

Aber auch zahlreiche Pilzarten kommen an der Waldkiefer vor. Dabei können vor allem die Kiefernschütte, Hallimasch oder Blasenrost zu Schäden führen.

Durch die breite Kronenform und die langen Nadeln der Waldkiefer kommt es gehäuft zu Kronenbrüchen verursacht durch Nassschnee.

Aber auch zahlreiche Pilzarten kommen an der Waldkiefer vor. Dabei können vor allem die Kiefernschütte, Hallimasch oder Blasenrost zu Schäden führen.

Durch die breite Kronenform und die langen Nadeln der Waldkiefer kommt es gehäuft zu Kronenbrüchen verursacht durch Nassschnee.

Holzverwendung

Das Holz der Waldkiefer besitzt gute Elastizitäts- und Festigkeitseigenschaften sowie eine gute Bruchschlagfestigkeit.

Die Kiefer gehört zu den Kernholzbaumarten mit einem gelblich weißen, mitunter auch rötlich-weißen, relativ breiten Splint und einem rötlich braunen bis rotbraunen Kern. Die Jahrringe sind deutlich voneinander abgesetzt. Ein besonderes Kennzeichen sind die in größerer Anzahl vorhandenen Harzkanäle.

Nach der Fichte stellt die Kiefer das wichtigste einheimische Nadelholz dar. Sie findet Verwendung im Hoch-, Tief- und Wasserbau, beispielsweise für Fußgängerbrücken, Lärmschutzwände, Spielanlagen und –geräte und Terrassen. Daneben wird die Kiefer druckimprägniert für Masten, Pfosten, Pfähle und Palisaden eingesetzt. Im Haus- und Wohnungsbau liefert die Kiefer ein tragfestes Holz für Dachtragwerke, Wand- und Deckenkonstruktionen. Im Außenbereich lässt es sich vielseitig für z.B. Haustüren, Garagentore, Fenster, Balkone und Wintergärten einsetzen.

Stark nachgefragt ist Kiefernholz im Möbelbau. Schwächere Sortimente werden von der Holzwerkstoffindustrie verarbeitet.

Die Kiefer gehört zu den Kernholzbaumarten mit einem gelblich weißen, mitunter auch rötlich-weißen, relativ breiten Splint und einem rötlich braunen bis rotbraunen Kern. Die Jahrringe sind deutlich voneinander abgesetzt. Ein besonderes Kennzeichen sind die in größerer Anzahl vorhandenen Harzkanäle.

Nach der Fichte stellt die Kiefer das wichtigste einheimische Nadelholz dar. Sie findet Verwendung im Hoch-, Tief- und Wasserbau, beispielsweise für Fußgängerbrücken, Lärmschutzwände, Spielanlagen und –geräte und Terrassen. Daneben wird die Kiefer druckimprägniert für Masten, Pfosten, Pfähle und Palisaden eingesetzt. Im Haus- und Wohnungsbau liefert die Kiefer ein tragfestes Holz für Dachtragwerke, Wand- und Deckenkonstruktionen. Im Außenbereich lässt es sich vielseitig für z.B. Haustüren, Garagentore, Fenster, Balkone und Wintergärten einsetzen.

Stark nachgefragt ist Kiefernholz im Möbelbau. Schwächere Sortimente werden von der Holzwerkstoffindustrie verarbeitet.

Lebensraum Kiefer

Von den in Kiefernwäldern verbreiteten Arten werden 35 Arten als Zeigerarten für autochtone Kiefernstandorte in Bayern eingestuft. Sie fehlen in sekundären (d.h. nutzungsbedingten) Kiefernwäldern. Nur wenige Arten sind streng monophag an die Baumart Kiefer oder ausschließlich an Kiefernstandorte gebunden. Werden sie jedoch in Kiefernwäldern angetroffen, so ist von einem natürlichen Vorkommen der Kiefer auszugehen.

Weiterführende Informationen zur Waldkiefer

- Faltblätter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) zu verschiedenen Baumarten

- Wie reagieren verschiedene Herkünfte der Kiefer auf Trockenheit? - Beitrag in: LWF aktuell 98

- Neue Kiefern-Generation in Lauerstellung - Beitrag in: LWF aktuell 95

- Fichten- und Kiefernkarte für Bayern - LWF-aktuell 106

- Beiträge zur Waldkiefer - LWF Wissen 57

- Waldschutz - Kiefer - LWF aktuell 10