RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren

So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.

Joachim Stiegler

Die Zeit heilt manche Wunden - LWF-aktuell 109

»Gut Ding will Weile haben«, lautet es im Volksmund. Allem voran Waldbewirtschafter im Hochgebirge wissen um die Bedeutung dieses Sprichwortes. Denn gerade dort dauert es oft sehr lange bis man die »Früchte seiner Arbeit ernten kann«. Im Jahr 1990 wurde diese »Ausdauer« schlagartig auf die Probe gestellt und damit neue Herausforderungen geschaffen. Die Stürme »Vivian« und »Wiebke« richteten in nur wenigen Tagen enorme Schäden in den Wäldern an. Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Stürmen zeigen sich erste Erkenntnisse zu den Wiederbewaldungsprozessen im Bayerischen Hochgebirge.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 1: Die Fläche HI-2 bei Bad Hindelang im Jahr 1991. Foto: A. Wörle

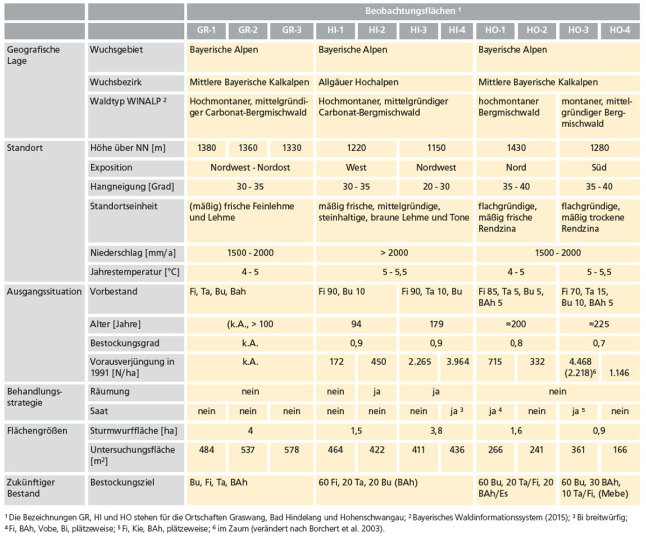

Die Untersuchung zielte darauf ab, praxisrelevante Informationen über die Waldentwicklung und Verjüngungsdynamik auf Windwurfflächen im Gebirge zu sammeln. Im Vordergrund standen dabei die Zeitdauer und der Ablauf der Wiederbewaldung unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Ausgangssituation.

Versuchsdesign und Ausgangssituation

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 2: Die Fläche HI-2 bei Bad Hindelang im Jahr 2010,

aufgenommen vom selben Standort wie 1991. Foto: A. Wörle

Eine Holzaufarbeitung und -räumung fand auf drei Flächen statt, auf acht Flächen wurde das Holz liegen gelassen. Auf den meisten Flächen fehlte unmittelbar nach dem Sturm eine Vorausverjüngung. Lediglich auf einigen wenigen Flächen (vgl. Tabelle 1) war zum Zeitpunkt des Sturms bzw. unmittelbar danach schon eine nennenswerte Zahl an Pflanzen mit einer Sprosslänge von unter 30cm vorzufinden. Auf drei Flächen wurden verschiedene Baumarten ausgesät, um neben der natürlichen Wiederbewaldung auch die Entwicklung von Saaten beurteilen zu können (Tabelle 1).

Die Aufnahme der Verjüngungspflanzen erfolgte getrennt nach Baumarten. Alle Pflanzen größer als 30cm wurden einzeln gemessen und beurteilt (Baumhöhe, Terminaltrieblänge, Wurzelhals- und Brusthöhendurchmesser, Wuchsformen und Schäden), bei kleineren Pflanzen (inkl. Keimlingen) wurde die Stückzahl erhoben. Insgesamt fanden vier Aufnahmen über einen Zeitraum von 20 Jahren statt (1991, 1995, 2000 und 2010).

Tabelle 1: Beschreibung der Versuchsflächen

20 Jahre später…

Pflanzenzahlen und Baumartenzusammensetzung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 3: Die Graswanger Fläche GR-1 im Jahr 2010. Foto: A. Wörle

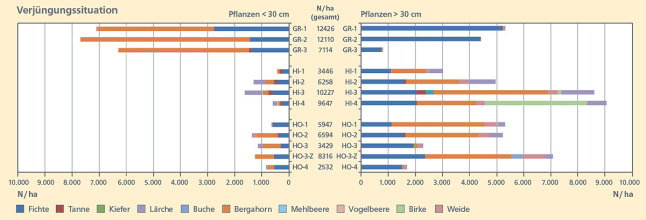

Auf den Flächen GR-1, GR-2 und GR-3 bei Graswang schwankte die Pflanzenzahl pro Hektar im Jahr 2010 zwischen 7.000 und 12.500. Der größte Teil der Verjüngungspflanzen wies dabei eine Höhe von unter 30cm auf. Diese Baumhöhenklasse setzte sich vor allem aus den Baumarten Bergahorn und Fichte zusammen. Das Kollektiv der Pflanzen, die die 30cm-Schwelle überwunden hatten, bestand 20 Jahre nach dem Windwurfereignis fast ausschließlich aus Fichten, die gewünschten Mischbaumarten fehlten.

Auf den Bad Hindelanger Flächen HI-1 und HI-2 fand sich wenige Jahre nach dem Sturmereignis eine laubholzreiche Verjüngung unter Beteiligung der Fichte ein. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Bergahorn, aber auch Weiden (überwiegend Salweiden) nahmen einen Anteil von circa 15 bzw. 22% bis zum Jahr 2010 ein.

Abbildung 4: Pflanzenzahlen/ha auf den Beobachtungsflächen – nach Höhenstufen und Baumarten getrennt; HO-3-Z: eingezäunte Teilfläche im Jahr 2010

Die Pflanzenzahl pro Hektar stieg auf den Flächen HI-3 und HI-4 bis zum Jahr 2010 auf etwa 10.000 an, allerdings waren im Jahr 1991 mit 2.300 bzw. 4.000 Pflanzen pro Hektar schon relativ viele Verjüngungspflanzen vorhanden. Auf der Fläche HI-4 fand nach dem Sturm eine breitwürfige Birkensaat zur Begründung eines Vorwaldes statt. Diese Birke war bis zum Jahr 2010 bestandsprägend und nahm einen Anteil von 40% ein. Des Weiteren kamen die Baumarten Bergahorn, Fichte und Weide vor. Ein nennenswerter Tannenanteil existierte mit etwa 5% im Jahr 2010 lediglich auf der Fläche HI-3.

Bei einer Ausgangszahl an Pflanzen pro Hektar auf den nordexponierten Hohenschwangauer Flächen HO-1 und HO-2 von 700 bzw. 300 im Jahr 1991 stieg die Pflanzenzahl bis zum Jahr 2010 auf 6.000 bzw. 6.600 an. Die Verjüngung setzte sich zu Beginn der Aufnahmen aus den Baumarten Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn und Vogelbeere zusammen; später kamen Weiden und Birken hinzu. Der Bergahorn nahm mit Anteilen von über 50% stets eine dominante Rolle ein.

Auf der Fläche HO-1 wurden im Jahr 1991 plätzeweise Fichten, Bergahorne, Vogelbeeren und Birken gesät. Die Saat wirkte sich jedoch – im Vergleich zur Fläche HO-2, auf der keine künstlichen Verjüngungsmaßnahmen stattfanden – weder bei den Pflanzenzahlen noch bei der Baumartenzusammensetzung aus.

Auf den südexponierten Flächen HO-3 und HO-4 fanden sich bis zum Jahr 2010 – mit Ausnahme der eingezäunten Teilfläche HO-3 Zaun – deutlich weniger Pflanzen pro Hektar ein als auf den übrigen Beobachtungsflächen. Innerhalb des Zauns stieg die Pflanzenzahl pro Hektar allerdings bis auf über 8.000 im Jahr 2010 an.

Neben den Baumarten Fichte, Bergahorn, Vogelbeere und Weide gesellte sich auch die wärmeliebende Mehlbeere dazu. Die vielfältige Baumartenzusammensetzung im Zaun veranschaulicht eindrucksvoll, wie sich der Einfluss von Schalenwild auf die Waldentwicklung auswirkt. Der Saatversuch mit den Baumarten Fichte, Kiefer und Bergahorn auf der Fläche HO-3 wirkte sich – wenn auch nur geringfügig – im Vergleich zur unbehandelten Fläche HO-4 aus. Die Pflanzenzahlen und auch die Anteile der Laubhölzer waren auf der Saatfläche HO-3 höher als auf der Fläche HO-4. Ein kleiner Anteil der gesäten Kiefern blieb bis zum Jahr 2010 erhalten.

Wachstum

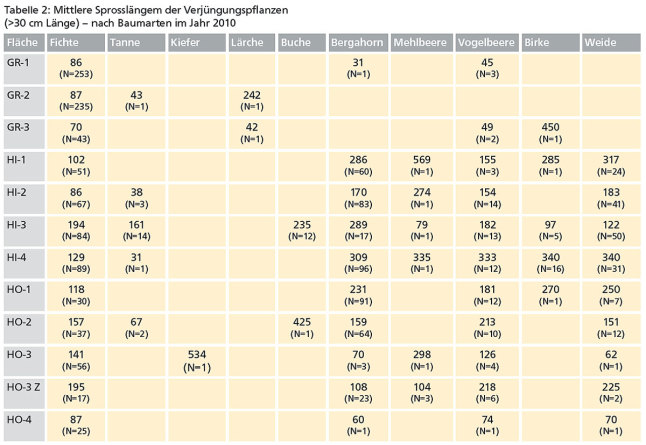

Auf den Flächen Nähe Graswang kamen neben Fichte und Bergahorn kaum andere Baumarten vor. Die mittleren Sprosslängen der Fichte schwankten zwischen 70 und 87cm. Die höchsten Fichten überschritten die 300cm-Marke. Auf der Fläche GR-3 blieb das Wachstum im Vergleich zu GR-1 und GR-2 zurück. Die Fichten erreichten dort im Jahr 2010 lediglich eine mittlere Sprosslänge von 70cm.

Die Laubhölzer auf den Beobachtungsflächen HI-1 und HI-2 überschritten im Jahr 2010 eine durchschnittliche Sprosslänge von 150cm. Sie waren damit im Durchschnitt ausnahmslos größer als die Fichte. Einige Bergahorne und Weiden erreichten bis zum Jahr 2010 eine Sprosslänge von über 650cm. Die Weiden mit ihren ausladenden Kronen nahmen auf der Beobachtungsfläche zudem eine dominante Rolle ein.

Auf der Fläche HI-3 erreichte der Bergahorn im Jahr 2010 eine durchschnittliche Sprosslänge von nahezu 300 cm, alle anderen Baumarten – mit Ausnahme der Buche – blieben unterhalb von 200cm. Auf der Fläche HI-4 wiesen die Verjüngungspflanzen die höchsten Sprosslängen aller Versuchsflächen auf, allen voran die Baumarten Fichte, Bergahorn, Birke und Weide. Einige Birken erreichten im Jahr 2010 Längen von mehr als zehn Metern. Einzelne, interspezifisch konkurrierende Individuen von Fichte (10m), Bergahorn (10m) und Weide (9m), eiferten dem Wachstum der Birken nach.

Die Fläche HO-2 lag in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fläche HO-1 und wies eine nahezu identische Höhenlage, Hangrichtung, Hangneigung und Standortseinheit auf. Die Fichten hatten hier im Mittel eine ähnliche Höhe wie die Bergahornpflanzen. Einige Verjüngungspflanzen (Fichte, Bergahorn) überschritten 20 Jahre nach dem Windwurfereignis eine Sprosslänge von 500cm. Betrachtet man die Entwicklung der Sprosslänge einer einzelnen Buchenpflanze, so wird das Standortpotenzial erkennbar. Die Buche hat ihre Sprosslänge zwischen den Jahren 1995 und 2010 nahezu verzehnfacht.

Auf den südexponierten Flächen HO-3 und HO-4 blieb das Wachstum im Vergleich zu den gegenüberliegenden nordexponierten Flächen HO-1 und HO-2 erkennbar zurück. Während auf Fläche HO-3 beim Bergahorn im Jahr 2010 eine mittlere Sprosslänge von 70cm erreicht wurde, lag diese auf den nordexponierten Flächen bei 159cm bzw. 231cm.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei Vogelbeeren, hier fiel der Unterschied allerdings etwas geringer aus. Lediglich bei der Baumart Fichte war bei der Sprosslänge kaum ein Unterschied zu verzeichnen. Die Sprosslänge der Verjüngungspflanzen lag innerhalb der Zaunfläche HO-3 Z in den meisten Fällen über der auf der nicht eingezäunten Fläche HO-3. Bei der mittleren Sprosslänge übertrafen die eingezäunten Fichten und Vogelbeeren die Werte derselben Baumarten auf den nordexponierten Flächen HO-1 und HO-2.

Auf der Fläche HO-4 befanden sich – mit Ausnahme der Baumart Fichte – kaum Verjüngungspflanzen, eine aussagekräftige Interpretation der Höhenmessungen ist daher nicht möglich. Die mittlere Sprosslänge aller vorhandenen Baumarten lag 20 Jahre nach dem Sturmereignis unter 100cm.

Tabelle 2: Mittlere Sprosslängen der Verjüngungspflanzen (>30cm Länge) – nach Baumarten im Jahr 2010

Vorausverjüngung beschleunigt Wiederbewaldung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 5: Im Schutz des Zaunes konnten sich nicht nur deutlich mehr Pflanzen verjüngen, sie waren auch höher als auf der Vergleichsfläche außerhalb des Zaunes. Foto: A. Wörle

Dies unterstreicht die hohe Bedeutung von rechtzeitiger Vorausverjüngung im Altbestand, die die Wiederbewaldung der Windwurfflächen entscheidend begünstigen kann. Auch Schwitter et al. (2015) wiesen darauf hin, dass in reich strukturierten Beständen mit gut verteilter Verjüngung die Aussichten für einen günstigen Verlauf der Wiederbewaldung nach Sturmereignissen eindeutig besser sind.

Lässt man den Einfluss des Schalenwildes außer Acht, wird der Prozess der Wiederbewaldung neben der Ausgangssituation im Vorbestand vor allem von der Exposition bestimmt. Während sich auf nord- und nordwest-exponierten Flächen eine zahlenmäßig günstige und zum Teil sehr vielfältige Naturverjüngung eingefunden hatte, sind auf einer südexponierten Fläche zusätzliche Anstrengungen (z.B. Pflanzungen) nötig gewesen, um einen funktionsfähigen Bergmischwald zu etablieren.

Die meisten der untersuchten Windwurf-Flächen waren somit nach 20 Jahren ausreichend bestockt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich auf den untersuchten Flächen im Vergleich zu Sanierungsflächen um überwiegend günstige Bergmischwaldstandorte handelte. Mithilfe einer Pflanzung hätte man den Verjüngungsprozess spürbar beschleunigen und stärkeren Einfluss auf die Baumartenzusammensetzung nehmen können.

Auf Sturmflächen in der Schweiz hat sich gezeigt, dass man bei fehlender Verjüngung mit Pflanzung einen mindestens zehnjährigen Vorsprung gegenüber der gleichzeitig ankommenden Naturverjüngung herausholen kann (Schönenberger et al. 2003). Hallenbarter et al. (2007) sehen es als zweckmäßig an, in Schutzwäldern, die in ihrer Funktion gestört sind, die Wiederbewaldung mit Pflanzungen zu beschleunigen, um eine Erhöhung der Schutzwirkung zu erreichen.

Die Verjüngung bestand im Jahr 2010 größtenteils aus zwei Baumarten, nämlich Fichten und/oder Bergahornen, eine größere Baumartenvielfalt war nur auf der eingezäunten Teilfläche HO-3-Z oder auf tiefer gelegenen Flächen (HI-1 bis HI-4) vorhanden. Die Fichten und einige wenige Bergahorne im verbliebenen Altbestand bzw. in den umliegenden Beständen reichten anscheinend aus, um die Waldentwicklung entsprechend zu prägen. Die Verjüngungsfreudigkeit des Bergahorn – wie sie etwa auch Höllerl und Mosandl (2009) beschreiben – wird belegt, wenn man die Pflanzenzahlen von Pflanzen bis zu 30cm Sprosslänge auf den Flächen bei Graswang betrachtet.

Die Baumartenverteilung änderte sich während des Untersuchungszeitraums kaum. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen auch Brang und Wohlgemuth (2013), die bei zunehmender Stammzahl keine wesentliche Veränderung hinsichtlich der Baumartenanteile feststellen. Brang et al (2015) folgern daraus, dass die Baumarten der früh etablierten Naturverjüngung als recht verlässlicher Indikator für die spätere Baumartenzusammensetzung dienen können.

Die Pionierbaumart Vogelbeere war auf manchen Flächen mit hohen Anteilen vertreten, obwohl in unmittelbarer Nähe der Versuchsflächen keine Samenbäume ausfindig gemacht werden konnten. Dies untermauert die Feststellungen von Jehl (2001) und Schönenberger et al. (2003), dass die attraktiven Früchte der Vogelbeere offenbar von zahlreichen Tierarten (z.B. Vögel, Mäuse, Marder) sehr effektiv verbreitet werden.

Einfluss auf die Schutzwirkung der Verjüngung vor Naturgefahren haben neben Pflanzenzahlen und Baumartenzusammensetzung (Nadelholz > Laubholz) auch die Baumhöhen. Als Faustformel kann gelten, dass die jungen Waldbäume ab etwa der doppelten Höhe bezogen auf die maximal zu erwartende Schneehöhe die Entstehung einer Lawine wirksam verhindern können und damit eine nennenswerte Schutzwirkung aufweisen (Meyer-Grass 1985).

Im montanen Bereich (800–1.200m ü.NN) ist mit maximalen Schneehöhen von zwei bis drei Metern zu rechnen (LWF 2012). Hinsichtlich der Schutzfunktion von Pflanzen ergibt sich daraus eine erforderliche Mindestbaumhöhe (Wirkhöhe) von vier bzw. sechs Metern. Bisher wurden Baumhöhen über 400cm in nennenswertem Umfang nur auf den tiefer gelegenen Flächen HI-1, HI-2, HI-3 und HI-4 festgestellt, Pflanzen über 600cm kamen kaum vor.

Die Verjüngung bot demnach auch nach 20 Jahren noch keine Schutzwirkung gegen die Entstehung von Lawinen. Dies zeigt eindrucksvoll die äußerst langsame Wuchsdynamik im Hochgebirge und die eingangs erwähnte Geduldsprobe. Es wird deutlich, dass man auf Schutzwaldflächen tunlichst rechtzeitig für Vorausverjüngung sorgen und Blößen unbedingt vermeiden sollte. Falls diese dann doch entstanden sind, kann die Wiederbewaldung durch Pflanzung deutlich beschleunigt werden. Ein schädigender Wildeinfluss muss dabei vermieden werden.

Zusammenfassung

Gut 20 Jahre nach den Stürmen kristallisierte sich heraus, dass auf nahezu allen Flächen zwar eine hohe Anzahl an Verjüngungspflanzen vorhanden war, die Baumartenzusammensetzung und die Höhenentwicklung jedoch eingeschränkt sind. Eine Schutzwirkung gegen die Entstehung von Lawinen ist nach wie vor nicht gegeben.

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Wiederbewaldung sind die Verjüngungssituation im Vorbestand und die Exposition. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Vorausverjüngung der Bestände gerade im Alpenraum. Insbesondere auf kritischen Standorten, z.B. bei der Gefahr von Humusschwund, sind nach Windwurf Pflanzmaßnahmen zur Unterstützung der Wiederbewaldung sinnvoll.