LWF aktuell 153

Waldbeobachtung aus der Luft – Serviceleistungen der LWF

von Rudolf Seitz, Adelheid Wallner und Christoph Straub

Trockenheit, Schadinsekten und Stürme verändern unsere Wälder schneller und tiefgreifender als je zuvor. Um Veränderungen möglichst frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können, sind verlässliche Informationen über den aktuellen Zustand der Wälder unverzichtbar. Seit vielen Jahren wird zu diesem Zweck an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) forstliche Fernerkundung betrieben. Dabei werden – je nach der speziellen Anwendungsanforderung – verschiedenste Techniken aus dem Weltall, vom Flugzeug oder auch mittels Drohnen eingesetzt.

Die Waldschadensdiskussion in den 1990er Jahren, aber auch die Notwendigkeit der Natura 2000-Lebensraumtypenerfassung in den Alpen beförderten den Einsatz von Fernerkundungsmethoden an der LWF entscheidend. Ähnliche Themen und Herausforderungen stellen auch heute die Triebfeder für den Einsatz der forstlichen Fernerkundung dar. Dabei hat sich gemäß dem Stand der Technik das Portfolio an eingesetzten Daten entscheidend erweitert und die Analysemethoden wurden weiterentwickelt.

Befliegungsdaten – Grundlage präziser Waldinformationen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Ein Vergleich von Orthofotos einer LWF-Befliegung. (© LWF)

Diese Datengrundlage der Bayerischen Vermessungsverwaltung in zweijährigem Turnus wird von der LWF anlassbezogen durch eigene Befliegungsaufträge unter Verwendung bemannter Flugzeuge bzw. UAV-Systeme ergänzt. Als ein Beispiel können hier die seit 2021 von der LWF beauftragten, großflächigen Luftbildbefliegungen in Oberfranken genannt werden. Die dabei erstellten Bilddaten werden zur Erfassung und Dokumentation von Borkenkäferschäden eingesetzt (Straub et al. 2023). Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus dem Frankenwald, der die Entstehung und Entwicklung von Kahlflächen im Zeitraum von 2017 bis 2023 dokumentiert.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Am 3D-Monitor werden an der LWF stereoskopische Luftbilder ausgewertet. (© T. Hase)

Hochauflösende Modelle für Bayern

- Digitale Oberflächenmodelle (DOM) zeigen die Oberfläche inklusive Vegetation und Bebauung und werden im Zuge der regelmäßigen Bayernbefliegung aus Stereo-Luftbildern berechnet und aktualisiert.

- Digitale Geländemodelle (DGM) zeigen die Erdoberfläche ohne Vegetation und Bebauung und werden gebietsweise von der Bayerischen Vermessungsverwaltung mittels flugzeuggestütztem Laserscanning aktualisiert.

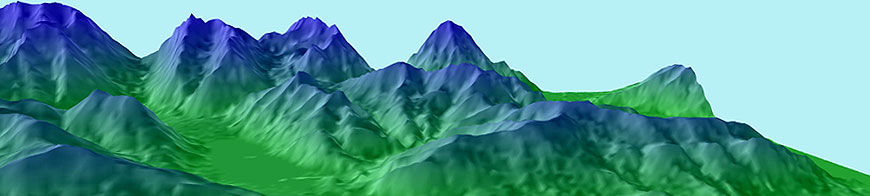

- Vegetationshöhenmodelle werden an der LWF aus der Differenz von DOM und DGM regelmäßig für Bayern berechnet (Abbildung 3). Aus diesen Modellen können nicht nur Vegetationshöhen, sondern auch Überschirmungsanteile und Lücken im Kronendach abgeleitet werden.

- Höhendifferenzmodelle – durch Subtraktion von zwei digitalen Oberflächenmodellen unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte werden von der LWF die Höhenveränderungen in der Vegetation ermittelt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: An der LWF werden turnusmäßig hochaufgelöste Vegetationshöhenmodelle für Bayern berechnet. (© LWF)

Die Höhendifferenzmodelle ermöglichen die Erfassung starker Veränderungen der Bestandeshöhen. Dadurch können Kahlflächen nicht nur erfasst und ihre Größe berechnet werden, sondern es kann auch ihre zeitliche Entwicklung visualisiert werden. Weitere Erläuterungen und Praxisbeispiele für die Verwendung von Höhenmodellen in der Forstwirtschaft finden sich im Leitfaden „Oberflächenmodelle aus Luftbildern für forstliche Anwendungen" der Arbeitsgemeinschaft forstlicher Luftbildinterpreten (AFL 2020).

Die Baumartengruppenkarte

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: LWF-Baumartengrup-penkarte für Bayern (© LWF)

Diese Karte ist eine Grundlage für weiterführende Analysen im GIS und kann Informationen für die forstliche Planung, als Grundlage für Monitoringaufgaben, Naturschutzprojekte und die Umsetzung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel (Waldumbau) liefern. Zukünftig wird an der LWF eine Erweiterung bzw. Verfeinerung der Baumartengruppenkarte mit zusätzlichen Kategorien angestrebt.

Langfristige Beobachtung und Trendanalysen für Bayerns Wälder

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Eine wolkenfreie Aufnahme des Sentinel-2 Satelliten als Color-Infrarot-Darstellung. (© LWF)

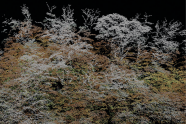

Auf Ebene der Regierungsbezirke, der Landkreise, der ÄELF oder der Forstbetriebe sind dagegen räumlich höher aufgelöste Luftbilddaten geeignet. So kann beispielsweise die Entwicklung von Kronenschäden beobachtet und dokumentiert werden. In zwei Forschungsprojekten der LWF mit den Kurzbezeichnungen ForstEO und AirLaserSpec wird an der semi-automatisierten Erfassung von Laubholzschäden mit Luft-, Laser- und Satellitendaten gearbeitet (Thonfeld 2024, Straub et al. 2024, Abbildung 6). Auch hier kommen neben klassischen Bildanalyseverfahren moderne KI-Methoden wie Deep Learning zum Einsatz. Die KI-Methoden profitieren im besonderen Maße von der Verwendung höchstaufgelöster Luftbild- bzw. Laserscanning-Daten aus UAV-Befliegungen. Aufgrund ihres Strukturreichtums und ihres sehr hohen Detailierungsgrades eignen sich diese Daten insbesondere für das Training der Klassifikatoren.

Neue Lösungen und kontinuierliche Weiterentwicklung bewährter Produkte

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Im LWF-Projekt AirLaserSpec wird die Erfassung von Laubholzschäden mit flugzeuggestütztem Laserscanning und simultan aufgezeichneten Multispektral-daten erprobt. (© J. Jurgovsky)

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Erfassung und Abgrenzung der Waldbrandfläche an der Heißenplatte im Bereich Schliersee (vgl. nachfolgenden Beitrag in diesem Heft).

Literatur

- AFL (2020): Oberflächenmodelle aus Luftbildern für forstliche Anwendungen: Leitfaden AFL 2020. Online: https://www.wsl.ch/de/publikationen/oberflaechenmodelle-aus-luftbildern-fuer-forstliche-anwendungen-leitfaden-afl-2020/

- LDBV (2025): Luftbildprodukte, Faltblatt, Online: https://www.ldbv.bayern.de/mam/ldbv/dateien/faltblatt-luftbildprodukte.pdf

- Straub, C. Wallner, A., Reinosch, E. & Seitz, R. (2023): Mit Luftbildern Borkenkäferschäden erfassen, LWF aktuell 140, 4 – 8.

- Thonfeld, F. (2024): ForstEO: Neue Impulse bei der Erfassung von klimabedingten Schädigungen im Wald, Ausgabe 14, 1 – 7.

- Straub, C. Jurgovsky, J. & Seitz (2024) Laubholzschäden erfassen mit Laserscanner und Luftbild, LWF aktuell. 16 – 18.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

- BaSIS 2.0: Update des Anbaurisikos - LWF aktuell 153

- Verwendungsmöglichkeiten von simultan erfassten flugzeuggestützten Laserscanningdaten und multispektralen Luftbildern zur Erfassung von Schäden im Laubholz (AirLaserSpec)

- Schäden erfassen mit Fernerkundung und KI-Methoden

- Newsletter - Service der LWF

- LWF aktuell - Übersicht

Autoren

- Rudolf Seitz

- Dr. Adelheid Wallner

- Dr. Christoph Straub