Nachrichten aus dem AWG - LWF aktuell 152

Das Bayerische Amt für Waldgenetik (AWG) verfolgt das Ziel, die Vielfalt der Genressourcen in Bayerns Wäldern zu erhalten. Zu den zentralen Aufgaben des Amtes gehören demzufolge die Herkunftssicherung, die Umweltvorsorge und die Erhaltung der genetischen Vielfalt.

Virenerkrankungen und deren Abwehr bei der Esche

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Typische Blattsymptome einer Viruserkrankung bei der Esche (© S. van Bargen)

Im von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) finanzierten Verbundprojekt FraxVir wurden Virenerkrankungen bei der Esche, deren Erkennung und mögliche Abwehr untersucht (Laufzeit 10/2021–12/2024). Der Gesundheitszustand der Eschen wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Daher sind umfangreiche Erkenntnisse zu den Stressfaktoren und deren Interaktion notwendig. Viren haben einen starken Einfluss auf die Widerstandskraft des Baumes und können auch über Saatgut verbreitet werden, woraus erhebliche wirtschaftliche und ökologische Verluste entstehen können.

An fünf Versuchsstandorten konnten Viren als Einfach- und Mischinfektionen nachgewiesen werden. Es wurden Eschen mit und ohne Virensymptomen gefunden. Aus 72 potenziellen Virenabwehrgenen und deren Promotoren wurde ein Gen identifiziert, das zwischen infizierten Eschen mit und ohne Symptome unterscheiden konnte. Das legt nahe, dass diese Variation an der Unterdrückung krankhafter Symptome in den Blättern der Esche trotz Virenbefalls beteiligt ist.

Der identifizierte Marker könnte dabei helfen, Individuen mit geringer Anfälligkeit für Viruserkrankungen erfolgreich zu erkennen und für die markergestützte Selektion bei der F. excelsior-Vermehrung geeignet sein. Da eine Virusinfektion neben vielen anderen Faktoren als biotischer Stressfaktor gilt, der möglicherweise mit dem Eschentriebsterben interagiert, könnten die virustoleranten Bäume dazu beitragen, diese Pilzerkrankung nachhaltiger zu bekämpfen.

https://www.ku.de/eschentriebsterben/projekte-zum-ets/fraxvir

Aufbau von neuen Samenplantagen in Bayern

Rasante Veränderungen der Umweltbedingungen wie z. B. Temperaturzunahme, mehr Hitzetage und Trockenheit haben dazu geführt, dass unsere heimischen Hauptbaumarten auf vielen Standorten bereits Vitalitätsverluste aufweisen und von Sekundärschädlingen befallen werden.

Als Beispiel kann hier der Bergahorn genannt werden, der auf Grund der trocken-heißen Sommer seit 2018 von der Rußrindenkrankheit befallen wird. Der Erreger ist bereits in ganz Bayern verbreitet. Neben dem Bergahorn ist auch die Buche betroffen: Als Folge der Dürre sterben seit 2018 auch Buchen, die bis dato als vital und konkurrenzstark bewertet wurden. Der Befall durch Insekten setzt den Buchen dann noch weiter zu.

Die Beispiele zeigen uns klar, dass keine Baumart vor den Auswirkungen des Klimawandels sicher ist und eine Erweiterung der Baumartenpalette beim Waldumbau dringend notwendig ist. Viele Nebenbaumarten, die bisher auch eine dienende Funktion hatten, sollten zu Hauptdarstellern qualifiziert werden. Dazu ist es erforderlich, geeignete Saatgutquellen zu identifizieren und die Erntebasis zu erweitern. Das AWG hat bereits mehrere seltene heimische Baumarten untersucht und geeignete Bestände im bayerischen Erntezulassungsregister aufgenommen.

Als nächster Schritt bei dem systematischen Vorgehen der Sicherung der Erhaltung und der langfristigen Saatgutversorgung erfolgt der Aufbau von Samenplantagen. Sie bestehen aus gezielt zusammengestellten Pflanzungen von Plusbäumen, die wie eine Ansammlung von Solitärbäumen bewirtschaftet und zur Gewinnung von genetisch vielfältigem Saatgut genutzt werden. Gerade bei den seltenen trockenheitstoleranten Baumarten wird bundesweit dringend hochwertiges und anpassungsfähiges Saatgut benötigt.

In den kommenden Jahren wird die Erneuerung bestehender und der Aufbau neuer Samenplantagen stark intensiviert werden. In diesem Jahr konnten bereits Edelreiser von 58 Plusbäumen aus 17 Beständen der Hainbuche gewonnen werden. Die Veredelung wird von unserem Partner, dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) in Wien, durchgeführt. Im kommenden Winter werden dann Edelreiser von weiteren 20 Plusbäumen gewonnen und veredelt. Ziel ist es, gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten zwei identische Samenplantagen auf unterschiedlichen Standorten zu etablieren und dadurch die Versorgung der Waldbesitzenden mit anpassungsfähigem und klimaresilientem forstlichem Vermehrungsgut zu sichern. Beim Bergahorn konnten aus einer überalterten und sich auflösenden Samenplantage aus den Alpen und dem Alpenvorland Edelreiser von 40 Plusbäumen gewonnen und für die Veredlung bereitgestellt werden. Im kommenden Sommer werden weitere 40 Plusbäume aus dem Herkunftsgebiet inventarisiert und für die Reisergewinnung vorbereitet. Für die Nachbesserung einer bestehenden Samenplantage konnten bei der Elsbeere Reiser von mehr als 50 Plusbäumen gewonnen werden. Die Veredelung erfolgt bei unserem Kooperationspartner an der FVA in Freiburg. Des Weiteren findet in diesem Jahr die Anlage einer Sämlingsplantage mit widerstandsfähigen Eschen im Lillinger Wald bei Gräfenberg (Oberfranken) sowie die Flächenvorbereitung für die Anlagen von Samenplantagen des Spitzahorns statt.

Dr. Muhidin Šeho und Daniel Glas, AWG

Wie sich Douglasienherkünfte in den Schadgebieten Oberfrankens entwickeln

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

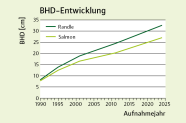

BHD-Entwicklung der grünen Küstenherkunft Randle (Washington, 650 m ü. NN) sowie der grauen Inlandsherkunft Salmon Arm (Britisch Kolumbien, 1000 m ü. NN) im Zeitraum 1990/2024 auf der Versuchsfläche Stadtsteinach. (© LWF)

Douglasien gelten im Klimawandel vor allem auf trocken-warmen Standorten als Alternative zur Fichte. Aufgrund ihres Herzwurzelsystems können sie tieferliegende Bodenhorizonte besser erschließen und sind stabiler gegen Windwurf. Das AWG hat 1978 im oberfränkischen Stadtsteinach einen Herkunftsversuch mit 15 Douglasienherkünften angelegt und die Entwicklung grüner Küstenherkünfte aus Washington, USA mit grauen Inlandsherkünften aus British Columbia, Kanada hinsichtlich ihres Wuchsverhaltens verglichen.

Das Klima dieser Region ist wegen der großen Höhenunterschiede im Kaskadengebirge durch stark unterschiedliche Niederschläge und Temperaturen gekennzeichnet. Hierdurch wird die Entstehung genetisch verschiedener Gruppen gefördert. Die BHD-Auswertung vom Frühjahr 2024 zeigt dabei auch deutliche Unterschiede in der Wuchsleistung. Bereits bei der ersten Durchmessererhebung im Alter 12 zeigten sich statistisch signifikante Herkunftsunterschiede von bis zu 2 cm. Diese wurden im Laufe der Jahre noch deutlicher. Die grüne Küstenherkunft „Randle" aus Washington überzeugte mit 33 cm BHD nach nur 46 Jahren. Die 500 km nordwestlich von Randle gelegene, graue Übergangsherkunft „Salmon Arm" aus Britisch Kolumbien weist dagegen mit 27 cm BHD den geringsten Zuwachs auf.

Diese Ergebnisse decken sich mit Auswertungen des AWG auf anderen Versuchsflächen. Die grauen Inlandsherkünfte weisen durchwegs eine geringere Wüchsigkeit auf als die grünen Küstenherkünfte. Dennoch haben sich die grünen Herkünfte auf einer schlecht wasserversorgten Bergkuppe oberhalb von Stadtsteinach auch im Trockenjahr 2021 sehr gut bewährt, während angrenzende Fichtenbestände komplett abgestorben sind.

Die Wahl geeigneter Douglasienherkünfte ist deshalb für Waldbesitzer aus ökonomischer und ökologischer Sicht von großer Bedeutung. Um das Anbaurisiko klimawandelbedingter Schäden zu verringern und eine breite genetische Vielfalt zu sichern, sollten Herkünfte vorrangig aus der Kategorie „klimaplastische Herkünfte" der in den Herkunfts- und Verwendungsempfehlungen (HuV) gelisteten Bestände, Samenplantagen bzw. US-Saatgutzonen der grünen Douglasie verwendet werden.

Bei Anlage der Versuchsserie vor fast 50 Jahren wurden auch Herkünfte aus Nordkalifornien und Südoregon getestet. Diese an wärmere Klimabedingungen angepassten Herkünfte sind damals aufgrund von Frostschäden frühzeitig ausgefallen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Klimaerwärmung wird das AWG jetzt eine neue Versuchsserie mit südlicheren Herkünften anlegen, die im Klimawandel eine Alternative darstellen könnten. Die Saatgutbeschaffung ist bereits erfolgt.

Nic Skunde und Randolf Schirmer, AWG

Neue Baumarten für Praxisanbauversuche

Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer und es gibt noch kaum eine Baumart, bei der keine Vitalitätsverluste zu beobachten sind. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, labile Bestände umzubauen und für die Zukunft zu rüsten.

Um das Risiko zu streuen, sollten klimaresiliente Mischwälder begründet werden, die aus mehreren klimaplastischen Baumarten und geeigneten Herkünften bestehen. Dafür ist es erforderlich, die bestehende Baumartenpalette zu erweitern und bereits heute Baumarten und Herkünfte auszuprobieren, die uns zukünftig helfen können, die Wälder zu stabilisieren. Ein Team von Experten des StMELF, der Bayerischen Forstverwaltung und der Bayerischen Staatsforsten trifft sich zu regelmäßigen Arbeitstreffen und diskutiert alternative Baumarten, die in die Leitlinie der Bayerischen Forstverwaltung »Baumarten für den Klimawald« neu aufgenommen oder zwischen den Kategorien verschoben werden sollen. Die Grundlage für beide Schritte bilden neue Erkenntnisse zu den Baumarten und Herkünften sowie die Einarbeitung von Herkunfts- und Verwendungsempfehlungen und die konkrete Empfehlung von geeigneten Beständen.

Ab dem 07.02.2025 wurden Zerreiche (Querus cerris), Ungarische Eiche (Quercus frainetto), Orientbuche (Fagus orientalis) und Rumelische Kiefer (Pinus peuce) von der Kategorie 3 in die Kategorie 2 „qualifiziert". Das AWG hat Herkunfts- und Verwendungsempfehlungen erarbeitet und in den „Herkunfts- und Verwendungsempfehlungen" (HuVs) wie auch auf der Internetseite des AWG publiziert. Des Weiteren wurden auf waldwissen.net für alle vier neuen Baumarten Kurzportraits publiziert, die die wichtigsten Ansprüche und Eigenschaften der Baumarten beschreiben. Die Kurzportraits können von Kollegen aus der Beratung wie auch interessierten Waldbesitzern genutzt werden, um diese Baumarten besser einschätzen zu können. Erzeugung, Ein- und Ausfuhr sowie Inverkehrbringen von forstlichem Vermehrungsgut müssen auch hier nach den gesetzlichen Vorgaben des FoVG erfolgen.

In aktuellen Forschungsprojekten des AWG werden die genannten Baumarten wissenschaftlich untersucht.

AWG zu Besuch am georgischen Forstministerium

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Natia Iordanishvili und Randolf Schirmer beim Informations-besuch in Tiflis (© Forst-ministerium Tiflis)

Im Rahmen einer herkunftszertifizierten Saatguternte von Orientbuche in Westgeorgien war das AWG im November 2024 beim Forstministerium in Tiflis zu Gast. Die stellvertretende Leiterin der georgischen Forstverwaltung, Natia Iordanishvili, berichtete über die Wälder dieser ehemaligen Sowjetrepublik und ihre Bewirtschaftung.

Mit einer Waldfläche von 41 % zählt Georgien zu den waldreichsten Ländern der Region. Sämtliche Waldflächen befinden sich in Staatseigentum und werden staatlich bewirtschaftet. Dabei wird fast ausschließlich auf Naturverjüngung gesetzt. Die staatlichen Pflanzgärten wurden nach der Unabhängigkeit Georgiens 1991 geschlossen. Nur wenige kleine private Baumschulen versorgen den Staatswald bei Wiederaufforstungen beispielsweise nach Schadereignissen. Es werden ausschließlich heimische Arten gepflanzt. Baumarten, die nicht in Georgien beheimatet sind, werden nur noch in Plantagen gepflanzt, die jedoch nicht Wald im Sinne des georgischen Forstgesetzes sind. Aus der kommunistischen Zeit sind allerdings Wälder mit der nicht in Georgien autochthonen Schwarzkiefer vorhanden.

Erntebestände der Nordmanntanne, die nicht der EU Richtlinie unterliegt, wachsen in sehr niederschlagsreichen Berglagen des Kaukasus in Höhenlagen von 1000 – 1500 m NN. Georgien exportiert aus diesen Beständen in großem Umfang Saatgut für Christbaumkulturen nach Europa. Die georgische Forstverwaltung verkauft hierfür Erntelizenzen an Saatguterntefirmen. Derzeit gibt es allerdings – anders als in Deutschland – keine räumlich klar im Gelände abgegrenzten Saatgutbestände, sondern lediglich eine grobe Ausscheidung von Saatguternteregionen entsprechend der FoVG-Kategorie „quellengesichert".

Dem AWG wurde Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Erntemöglichkeiten für Alternativbaumarten schwerpunktmäßig im niederschlagsärmeren Ostgeorgien in Aussicht gestellt. Innerhalb der großen Baumartenvielfalt in Georgien stuft das AWG vor allem Orientbuche (Fagus orientalis), die Hainbuchenarten sowie die zahlreichen Eichenarten als potenziell vielversprechende Alternativbaumarten im Klimawandel für den Anbau in Bayern ein. Sowohl die Stieleiche (Quercus robur subsp. pedunculifolia) als auch die Traubeneiche (Quercus petraea subsp. polycarpa) besitzen Unterarten, die an höhere Temperaturen angepasst sind. Besonders die als Georgische Eiche (Quercus iberica) in vielen Regionen des Landes verbreitete Traubeneichenvarietät sowie die an Trockenheit besonders angepasste Persische Eiche (Quercus macranthera) sind für Versuchsanbauten interessant. Das AWG wird daher den Kontakt zu den georgischen Kollegen ausbauen, um künftig weiteres Saatgut für erste Herkunftsversuche zu gewinnen. Zudem wird im Herbst 2025 ein erster Herkunftsversuch mit georgischen und bulgarischen Orientbuchen gepflanzt.

Fagus orientalis als Alternativbaumart im Klimawandel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Mischbestand aus Rotbuche und Orientbuche im Steigerwald; Orientbuchen sind weiß gebändelt. (© C. Belz)

Die zentrale Aufgabe der Forstwirtschaft in Deutschland ist aktuell der Aufbau genetisch vielfältiger, mehrschichtig strukturierter, stabiler Wälder mit an die Zukunft angepassten Baumarten. Mit Blick auf die langfristige Holzversorgung und den Erhalt der Waldfunktionen gewinnen Alternativbaumarten zunehmend an Bedeutung. Neben bereits etablierten nichtheimischen Arten (Douglasie, Küsten-Tanne, Japan-Lärche, Rot-Eiche), deren Herkunftseignung bereits intensiv getestet wurde, rücken dabei zunehmend andere Arten in den Fokus, zu denen es bisher wenig Erfahrung gibt. Zu diesen zählt die Orient-Buche (Fagus orientalis Lipsky), die durch eine höhere Trockentoleranz als die verwandte Rot-Buche (Fagus sylvatica L.) bei sonst vergleichbaren Eigenschaften (Standortansprüche, Schattentoleranz, Holzverwendung) besticht. Sie hat ein großes Potenzial zur nachhaltigen Sicherung aller Waldfunktionen und könnte die Rot-Buche auf trockeneren Standorten ersetzen. Erst kürzlich angelegte Anbauversuche bescheinigen ihr selbst auf trockneren Standorten sehr hohe Überlebensraten und eine gute Wuchsleistung – selbst während der Extremjahre 2018–2020 (Frischbier et al., 2021; Frischbier et al., 2019). Allerdings, so die Lehre aus der Vergangenheit, müssen die adaptiven Eigenschaften und das Wuchsverhalten von Herkünften unterschiedlichen Ursprungs untersucht werden, bevor wir sie der waldbaulichen Praxis empfehlen können.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Forstliche Genressourcen und Forstsaatgutrecht" (BLAG-FGR) hat die Orient-Buche als unmittelbar zu berücksichtigende Baumart (Priorität 1) eingestuft, welche deutschlandweit Ersatzpotenzial für die Rot-Buche hat. Damit einhergehend wird ein unmittelbarer Handlungs- und Forschungsbedarf hinsichtlich der Erfassung der geographischen Variation und der am besten geeigneten Ursprungsgebiete empfohlen (Liesebach et al., 2021).

Bisher finden sich in Deutschland nur vereinzelt Anbauten der Orient-Buche. In Bayern wird die Orientbuche für den Anbau in Praxisanbauversuchen empfohlen. Im Rahmen des Projektes übernimmt das AWG die Untersuchung neutraler genetischer Variationen von autochthonen Saatguterntebeständen und Anbauten der Orientbuche in Deutschland. Während der Projektlaufzeit ist eine Beerntung von ausgewählten Saatguterntebeständen im natürlichen Verbreitungsgebiet sowie die Anlage von bundesweiten Herkunftsversuchen geplant. Das im Januar 2025 gestartete dreijährige Projekt wird durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Erneuerbare Ressourcen" (FPNR) finanziert.

Molekulare Reaktion der Esche auf das Falsche Stengelbecherchen – auf jede einzelne Esche kommt es an!

Infolge des Eschentriebsterbens schrumpfen die Eschenbestände in Europa kontinuierlich, was Forschung und Forstwirtschaft dazu veranlasst, Strategien zur Bekämpfung des Eschentriebsterbens zu entwickeln. Eine genetisch vererbbare Komponente der Anfälligkeit für diese Pilzkrankheit wurde auf Versuchsflächen wissenschaftlich belegt. Die genetische Grundlage der molekularen Reaktion von widerstandsfähigen und anfälligen Eschen auf diese Krankheit ist jedoch noch weitgehend unbekannt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gepfropfte Eschen in der Klimakammer in Göttingen (© R. Callegari Ferrari)

Kollegen der Universität Göttingen haben genetische Profile von infizierten und nicht infizierten Blättern von zwei Eschengenotypen mit unterschiedlicher Anfälligkeit für Hymenoscyphus fraxineus (Falsches Weißes Stengelbecherchen) erstellt. Die beiden Eschengenotypen stammen von der Langzeitbeobachtungsfläche des AWG am Chiemsee. Die Eschen wurden abgepfropft und von der Klimakammer der Universität in Göttingen gezielt mit einem Stamm des Falschen Weißen Stengelbecherchens infiziert. Zur Kontrolle wurden nicht infizierte Eschen verwendet. Nach einer Woche wurden Proben genommen und sämtliche angeschalteten Gene analysiert, um bei jedem Genotyp zwischen infizierten Eschen und den Kontrollen die Muster zu vergleichen.

Die Ergebnisse zeigten, dass bei UW1, dem anfälligen Genotyp, einige Gene involviert sind, die eine Immunantwort behindern und eine erhöhte Anfälligkeit verursachen. Andererseits schien FAR3, der widerstandfähige Genotyp, eine effizientere Reaktion zur Abwehr des Pilzes auszulösen (Ferrari et al. 2024).

Die Ergebnisse zeigten, dass bei UW1, dem anfälligen Genotyp, einige Gene involviert sind, die eine Immunantwort behindern und eine erhöhte Anfälligkeit verursachen. Andererseits schien FAR3, der widerstandfähige Genotyp, eine effizientere Reaktion zur Abwehr des Pilzes auszulösen (Ferrari et al. 2024).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Im Sommer bildet das Falsche Weiße Stengelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) auf den am Boden liegenden vorjährigen Blattspindeln unscheinbare Fruchtkörper aus. (© M. Blaschke)

In einer weiteren Studie wurde die Reaktion bei vier Eschen-Genotypen untersucht, die ebenfalls von der Langzeitbeobachtungsfläche des AWG am Chiemsee stammten (zwei widerstandfähige FAR3 und FS36 sowie zwei anfällige UW1 und UW2). Über vier Wochen hinweg wurden dabei von infizierten Eschen und Kontrollen Proben genommen. Zu den angeschalteten Genen in den widerstandsfähigen Eschen zählen dabei solche, die an der Produktion von Phytoalexinen und anderen Sekundärmetaboliten beteiligt sind, die eine Rolle bei der Pathogenabwehr spielen (Chano et al., 2025). Darüber hinaus konnte bei den widerstandsfähigen Genotypen ein früheres Anschalten von Genen festgestellt werden. Bei den anfälligen Genotypen konnte diese Reaktion erst verzögert beobachtet werden. Diese Ergebnisse weisen auf individuelle Reaktionen bei der natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Eschentriebsterben hin, was möglicherweise auf unterschiedliche Strategien bei den Eschengenotypen hindeutet. Deshalb kommt der Erhaltung jeder einzelnen widerstandfähigen Esche große Bedeutung zu, weil dadurch das Potenzial der Widerstandfähigkeit in der Population erhöht wird.

Die Erforschung der molekularen Grundlagen für die Anfälligkeit gegenüber dem Eschentriebsterben wird in Zukunft neue Marker für die Anfälligkeit aufdecken. Dadurch werden Züchtungsinitiativen weiter unterstützt und Strategien zur Eindämmung von ETS weiterentwickelt.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

![]()

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden