LWF aktuell 146

Gut getarnt und abgelegt: Kitze im Grünland

von Sophie Baur, Johanna Kauffert, Andreas König, Annette Menzel und Wibke Peters

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Zur Altersbestimmung vermisst das Projektteam das gefundene Rehkitz und sichert es während der Mahd in einer Kiste, bevor es wieder in die Freiheit entlassen wird. (© A. Lüpke)

Trotz aller Bemühungen und Anstrengungen von Jägern und Landbewirtschaftern werden bei der Frühjahrsmahd immer noch Rehkitze verletzt. Noch mehr Kitze könnten gerettet werden, wenn bekannt wäre, wo die Rehgeißen ihre Kitze in der Landschaft bevorzugt ablegen und welchen Liegeplatz die Kitze auf einer Wiese dann tatsächlich wählen. Um diese Fragen zu beantworten, wurden in einem Forschungsprojekt mehr als 600 Liegebetten in ganz Bayern erfasst und ausgewertet.

Jedes Frühjahr engagieren sich unzählige Freiwillige, Landwirte und Landwirtinnen sowie Jägerinnen und Jäger, um Rehkitze vor dem Mähen auf landwirtschaftlichen Flächen zu suchen. Durch den hohen Äsungsgehalt der Wiesen und Feldfutterbauflächen nutzen Rehgeißen zur Setzzeit diese Flächen gerne, zumal sie den Jungtieren ausreichend Schutz vor natürlichen Fressfeinden bieten. Der natürliche Instinkt der Jungtiere, sich in den ersten Lebenswochen bei Gefahr zu ducken, kann jedoch gefährliche Konsequenzen haben – nämlich dann, wenn dieses Verhalten in Raum und Zeit mit der menschlichen Landnutzung zusammentrifft.

Rehe – weitverbreitete Lebensraumgeneralisten

Das Rehwild, die am weitesten verbreitete Schalenwildart in Europa, nutzt vielfältige Lebensräume. Ursprünglich wurde das Rehwild als eine an den Wald angepasste Art charakterisiert (Putman 1988), allerdings besetzt diese Wildart bevorzugt auch abwechslungsreiche Landschaftsräume und vor allem diverse und strukturreiche Gebiete (Said et al. 2005, Morellet et al. 2011). Ihre kleinräumige Habitatselektion passen die Tiere den speziellen Bedürfnissen und Gegebenheiten zur jeweiligen Jahreszeit an. Im Frühjahr bieten unter anderem Felder und Wiesen reichhaltige Nahrungsressourcen für die Rehgeißen – und ihrem Nachwuchs gleichzeitig ausreichend Deckungsmöglichkeiten. Kitze zählen zu den Abliegetypen und werden in den ersten Lebenswochen versteckt abgelegt. Bei wahrgenommener Gefahr ducken sie sich und bleiben still liegen. Der vermeintlich sichere Ablageort und die Feindvermeidungsstrategie bergen jedoch ein hohes Risiko, wenn die menschliche Landnutzung wie z. B. die Grünlandmahd mit der Setz- und Abliegezeit zusammenfällt.

Liegebettenwahl auf zwei Ebenen

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Reduktion von Mähtod bei Rehkitzen" haben wir über drei Jahre hinweg Drohnenpiloten und Pilotinnen aus ganz Bayern bei ihrer Suche nach Kitzen begleitet. Auch konnten Interessierte eigenständig ihre Kitzfundpunkte über das Wildtierportal Bayern melden und sich so aktiv am Projekt beteiligen. Dabei wurden Daten erhoben, die die bevorzugten Ablageorte der Kitze, aber auch Flächen, in denen keine Kitze gefunden wurden, charakterisierten. Unser Ziel bei der Datenerhebung bestand darin, ein fundiertes Verständnis über die genauen Ablageorte der Kitze zu erlangen. Darüber hinaus wollten wir ermitteln bzw. getrennt betrachten, welche Faktoren die Geiß und welche das Kitz bei der Wahl des Liegebetts bevorzugen.

Die exakte Wahl des Liegebetts trifft das Rehkitz zwar vornehmlich selbst (Bubenik 1967), jedoch ist dessen Entscheidung nicht ganz unabhängig, denn die Geiß hat bereits einen gewissen Bereich innerhalb ihres Streifgebiets als Setz- und Aufzuchtgebiet vorausgewählt. Durch geringe Bewegungsraten der Rehkitze in den ersten Lebenstagen wird die Liegebettenwahl so durch diese „Vorauswahl" der Geiß eingeschränkt.

Wer hat welchen Einfluss?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Darstellung der zwei räumlichen Analyseebenen zur Auswertung der bevorzugten Liegebetten bei Rehkitzen. Die Landschaftsebene reflektiert die Wahl des Setz- und Aufzuchtgebiets der Geiß, in welcher das Kitz auf der Feldebene seinen genauen Liegeplatz auswählt. (© LWF)

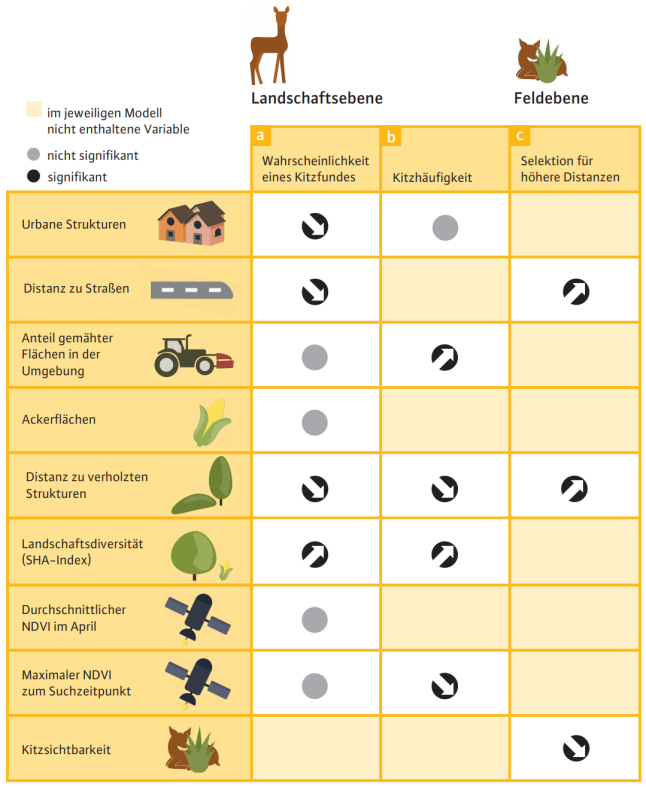

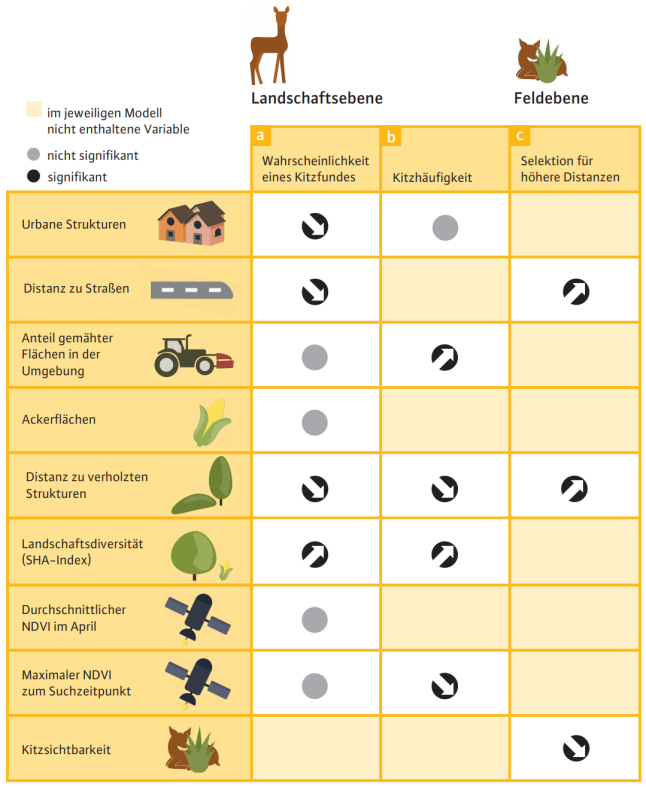

Insgesamt wurden in dieser umfangreichen Studie über 600 Kitzliegebetten und über 450 Felder ohne Kitzfund in Bayern einbezogen. Diese Daten haben wir auf zwei räumlichen Ebenen ausgewertet. Diese Herangehensweise ermöglichte es, den Einfluss der Geiß auf die grobe Wahl des Ablageortes abzuschätzen (Landschaftsebene) sowie die Wahl des genauen Liegeplatzes durch das Kitz innerhalb dieser »Vorauswahl« der Geiß zu untersuchen (Feldebene) (Abbildung 2). Die Flächen der Landschaftsebene haben wir durch Geoinformationsdaten in einem Umkreis von 100 m um das Liegebett charakterisiert. Hier wurden Faktoren wie der Strukturreichtum der Landschaft, Vorhandensein menschlicher Siedlungen, Distanz zu Straßen und Wäldern, die Anzahl der gemähten Felder im Umkreis der Fundfläche oder der NDVI (Normalised Difference Vegetation Index, als Zeiger für die Nahrungsverfügbarkeit für die Geiß) einbezogen und mit den Flächen ohne Kitzfund statistisch verglichen. Der verwendete statistische Ansatz (GAMLSS) erlaubte es nicht nur die Felder mit und ohne Kitzfund zu vergleichen, sondern auch zu untersuchen, welche Faktoren die gefundene Anzahl an abgelegten Kitzen begünstigten.

Auf der kleineren räumlichen Ebene (Feldebene) haben unsere Aufnahmeteams detaillierte Messungen am genauen Liegebett und einer zufälligen Referenzfläche in 50 m Entfernung durchgeführt. Hier wurden Parameter wie die Grashöhe oder der Abstand zum nächsten Waldrand gemessen. Ferner wurde die Sichtbarkeit der Kitze für mögliche Prädatoren (in unserem Fall dem Rotfuchs) gemessen. Hierfür wurde eine Kitzattrappe im Liegebett platziert und die minimale Entfernung gemessen, von der ein potenzieller Prädator das Kitz sehen konnte. Weiterhin wurde das Alter des gefundenen Kitzes geschätzt, um einen möglichen Alterseinfluss zu berücksichtigen. Die Daten wurden mit einer logistischen Regressionsanalyse ausgewertet, bei der jeweils ein Liegebett mit seiner zugehörigen Referenzfläche verglichen wurde (clogit-Modell). Dadurch konnte auf einer sehr kleinräumigen Ebene (z. B. innerhalb eines Feldes) ausgewertet werden, welche Faktoren die exakte Wahl eines Liegebetts bestimmen.

Grasland ist nicht gleich Grasland

Die gewonnenen Ergebnisse legen nahe, dass es durchaus Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen der Landschafts- und der Feldebene gab. So wurden von den Geißen (Landschaftsebene) tendenziell kleinräumig diverse Gebiete als Ablageorte ausgewählt, die sich nicht in unmittelbarer Umgebung zu menschlichen Siedlungen befanden. Die Nähe zu Straßen hatte per se keinen negativen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass Kitze dort abgelegt wurden. Es wurden Ablageorte bevorzugt, die näher an Wald oder Heckenstrukturen gelegen waren.

Die Häufigkeit der Kitze in einem Gebiet war höher, wenn sich hölzerne Strukturen (Hecken oder Wald) in der unmittelbaren Umgebung befanden. Zudem hatte die Anzahl der umliegenden Felder, die bereits gemäht waren, einen großen Einfluss: Immer dann, wenn nur noch wenige Felder in der Umgebung gute Versteckmöglichkeiten boten, befanden sich mehr Kitze in der untersuchten Fläche. Daraus kann geschlossen werden, dass der Deckungsanspruch der Kitze einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl des Ablageortes auf der Landschaftsebene hat. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Linnell et al. (2004). In ihrer norwegischen Studie zeigten die Wissenschaftler, dass die Selektion von landwirtschaftlichen Flächen als Ablageorte durch das Graswachstum und die Ernte des Ackerlands bestimmt wurde.

Auf der Feldebene zeigen die Ergebnisse, dass sich die Liegebetten der Kitze im Vergleich zu einem zufälligen Vergleichspunkt eher dort befanden, wo die Vegetation sehr dicht, also die Sichtbarkeit des Kitzes für mögliche Prädatoren gering war. Die alleinige Höhe des Grasbestandes oder der Feldfrucht spielte hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Kitze bevorzugten auf dieser Ebene Ablageorte, die nicht in unmittelbarer Nähe zum Waldrand oder zu einer Straße waren. Die Kitze lagen also nicht direkt an den Rändern der Felder, sondern weiter im Inneren der Flächen.

Diese Auswahl des exakten Liegebetts steht im Kontrast zur Wahl auf der Landschaftsebene. Die Geißen bevorzugten kurze Distanzen zu Wäldern oder Hecken, die ihnen als Schutz- und Nahrungsstrukturen dienen. Wir interpretieren das als einen Aspekt ihrer Feindvermeidungsstrategie. Da sich Füchse bevorzugt entlang von Strukturen wie Hecken orientieren, kann ein gewisser Abstand zu diesen für die Kitze von Vorteil sein. Doch nicht nur für den Fuchs, auch für die Geiß bieten diese Strukturen Schutz und geben ihr die Möglichkeit, bei Gefahren einzuschreiten und ihr Kitz zu verteidigen (Jarnemo, 2004). Entgegen unseren Annahmen konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen Altersklassen festgestellt werden. Auch ein Einfluss der Topografie bei der Wahl der Liegebetten ließ sich nicht nachweisen (Abbildung 4).

Basierend auf fundierten und objektiven Daten sollen die erarbeiteten Ergebnisse dabei helfen, die Einflussfaktoren auf die Wahl der Liegebetten zu verstehen und die gewonnenen Erkenntnisse zu einer besseren Einschätzung der Setzlandschaft beitragen. Unter Einbezug regionaler Informationen und Gegebenheiten können sie den Verantwortlichen bei der Planung eines wildtierschonenden Mähregimes helfen.

Abb. 4: Ergebnisse der Liegebettenanalyse beider räumlicher Ebenen. In Schwarz sind die statistisch signifikanten Einflussvariablen der Analysen dargestellt. Ein steigender Pfeil bedeutet bei a) eine steigende Wahrscheinlichkeit eines Kitzes in der Fläche unter Zunahme der abgebildeten Variable, b) eine steigende Anzahl von Kitzen in der Fläche unter Zunahme der abgebildeten Variable und c) eine Selektion für höhere Distanzen unter Zunahme der abgebildeten Variable. (© LWF)

Zusammenfassung

Die Ergebnisse aus dieser Studie unterstreichen, dass das Grünland ein häufig genutztes Setzhabitat für Rehkitze ist. Der natürliche Instinkt, sich in möglichst dichten Beständen abzulegen, um sich vor Prädatoren zu schützen, erhöht gleichzeitig das Risiko, dass Kitze im Rahmen der Frühjahrsmahd übersehen werden. Vor allem in den bevorzugten dichten Grasbeständen ist es sehr schwer, ein gut verstecktes Kitz frühzeitig zu erkennen. Dies verdeutlicht die hohe Relevanz von geeigneten technischen Hilfsmitteln wie beispielsweise Drohnen in der Rehkitzrettung. Gerade in reich strukturierten Landschaftsräumen und wenn viele Felder in der Umgebung schon gemäht wurden, sollten die Flächen besonders sorgfältig abgesucht werden.

Literatur

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Sophie Baur

- Johanna Kauffert

- Prof. Dr. Andreas König

- Prof. Dr. Annette Menzel

- Dr. Wibke Peters

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden