Waldklimastationen

Wenig Niederschlag, aber kein Trockenstress - LWF aktuell 152

von Dr. Lothar Zimmermann und Dr. Stephan Raspe

Niederschlag – Temperatur – Bodenfeuchte

Ein milder, sonniger und extrem trockener Februar: Der letzte Wintermonat war heuer von Hochdruckgebieten dominiert.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

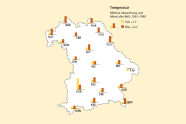

Abb. 1a: Absolute Abweichung der Lufttemperatur vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den Waldklimastationen (© LWF)

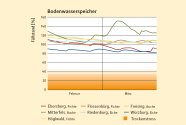

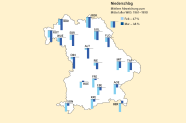

Der Februar startete mit viel Sonne zunächst kalt und dauerfrostig bei anhaltender Vegetationsruhe. Die Haselblüte läutete zum 14.2. den Vorfrühling vier Tage früher als im vieljährigen Mittel ein. Niederschlag fiel kaum, nur örtlich leichter Nieselregen bzw. Schneegriesel. Nachts gab es Frost bis -5 °C. Ab der Monatsmitte wurde es nochmals winterlich kalt (-10 °C bis -15°C). Rekordhalter war die Waldklimastation (WKS) Rothenkirchen mit -14 °C. Auf Waldlichtungen gab es Bodenfrost bis in 10 cm Tiefe, in den Hochlagen der ostbayerischen Grenzgebirge sogar bis 20 cm Tiefe. Der letzte meteorologische Wintermonat verzeichnete einen raschen Temperaturanstieg: In nur wenigen Tagen wurde es durch abgeschwächte Tiefausläufer abrupt frühlingshaft. Der Niederschlag blieb vielerorts spärlich. Die Sonne zeigte sich vor allem im Osten und im Bergland häufig. An der WKS Sonthofen wurden am 17.2. frühlingshafte 17,4 °C gemessen. Bei außergewöhnlich milden Temperaturen (deutlich im zweistelligen Bereich) setzte die Vegetationsentwicklung ein: Hasel, Schneeglöckchen und Erle blühten verbreitet, vereinzelt Salweide und Huflattich. Bei teils stürmischem Wind brachten kalte Luftmassen kräftigen Regen und zeitweise Schnee am Monatsende. Die Bodenwasserspeicher der WKS waren im Februar an allen Messstationen randvoll (mit Ausnahme von Würzburg mit 90 %). Die Mitteltemperatur im Februar 2025 lag bei 0,7 °C (+1,3° wärmer als die Referenzperiode 1961–90 bzw. +0,4° höher als das aktuell wärmere Klimamittel 1991-2020) – eine moderate positive Abweichung unter den häufiger werdenden Temperaturrekorden. Nördlich der Donau war die Abweichung im Vergleich zu 1991-2020 meist negativ, im Süden gab es positive Abweichungen. Mit 26,9 l/m² fiel landesweit weniger als die Hälfte des Niederschlags als im Durchschnitt (-54 %). Mit 95,9 Stunden schien die Sonne überdurchschnittlich (+23 %).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Entwicklung der Bodenwasservorräte im gesamten durchwurzelten Bodenraum in Prozent zur nutzbaren Feldkapazität. (© LWF/LWF-Brook90)

Der Winter 2024/25 war in Bayern zumeist mild, geprägt von frühlingshaften Schüben, mit kurzzeitigen, teils markanten Frostphasen. Der Niederschlag viel gering aus, eine Schneedecke entwickelte sich meist nur in höheren Lagen. Die Schneearmut war ein Charakteristikum dieses Winters. Die zweite Winterhälfte schloss mit einem Sonnenscheinüberschuss ab. Mit 217,8 Sonnenscheinstunden war er insgesamt sehr sonnig (+27 %). Im Alpenvorland und in den Gipfellagen wurden Spitzenwerte von über 300 Stunden gemessen. Der Winter war mit 0,8 °C Durchschnittstemperatur erneut zu mild (mit +1,8° zum Mittel 1961–90 nur moderat), besonders im Vergleich zur aktuellen Klimaperiode 1991–2020 (+0,7° Abweichung). Er war der 14. Mildwinter in Folge (d. h. mit einer positiven Temperaturabweichung). An der DWD-Klimastation Bad Kohlgrub wurde föhnbedingt am 27.1. mit 18,9 °C der nationale Spitzenwert dieses Winters gemessen. Insgesamt fielen 157 l/m² Niederschlag. Damit war es ein niederschlagsarmer Winter (-21 % unter dem langjährigen Mittel) und einem erheblichen Niederschlagsdefizit im Februar, jedoch ausreichend um die Bodenwasserspeicher in den bayerischen Wäldern vollständig aufzufüllen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1b: Prozentuale Abweichung des Niederschlags vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den Waldklimastationen. (© LWF)

Im ersten Monatsdrittel dominierte anhaltender Hochdruckeinfluss. Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder war es verbreitet heiter und trocken. Bei milden Temperaturen schritt die Vegetationsentwicklung voran. Die Waldbrandgefahr stieg (föhnbedingt) besonders am Alpenrand an. Ein Daxenfeuer führte am 7.3. zu einem größeren Vegetationsbrand (rd. 10 ha) im steilen Gelände bei Bayrisch Zell. Am 9. März wurden erstmals in diesem Jahr an zwei WKS (Ebersberg, Altdorf) 20 °C überschritten. Zur Monatsmitte brachten Tiefausläufer vorübergehend kältere Luft mit Regenschauern. Als WKS-Lufttemperaturminimum wurde am 17.03. nochmals –10 °C an der WKS Berchtesgaden unterschritten, am 22.03. (selbe WKS) wurde als Temperaturmaximum 13,9 °C gemessen. An den tiefergelegenen WKS Altdorf und Dinkelsbühl wurde ein Tag zuvor die 20 °C-Marke überschritten. Mit der Forsythienblüte begann der phänologische Erstfrühling bayernweit am 22.3. (vier Tage früher als im vieljährigen Mittel) (DWD 2025). Wenig Niederschlag erhöhte die Waldbrandgefahrgefahr immer wieder.

Zu Beginn der dritten Märzdekade gab es erste Gewitter. Lokal fielen 20 bis 40, punktuell auch um 50 l/m² in wenigen Stunden. An den WKS wurden in dieser Zeit aber nur an der WKS Kreuth und Mitterfels maximale Tagessummen knapp über 16 l/m² gemessen. Besonders südlich der Donau brachten die Niederschläge gebietsweise auch größere Mengen. Die höchste Tagesniederschlagssumme, die an einer Wetterstation gemessen wurde, datierte am 29.3. mit 44,9 l/m² in Anger-Stoißberg im Berchtesgadener Land (DWD 2025). Am selben Tag wurden an der WKS Sonthofen als WKS-Spitzenwert 25,8 l/m² gemessen, zum Monatsende wurden an der WKS Berchtesgaden 35,2 l/m² als WKS-Monatsrekord registriert. Zum letzten Monatsdrittel wurde es deutlich kälter mit zeitweiligen Niederschlägen. Durch die Wolkendecke blieb der Nachtfrost meist aus.

Im März fielen in Bayern 34 l/m² (-46% zum Mittel 1961-90). Damit zählte dieser März in Bayern immerhin noch zu den 25% trockensten Märzmonaten (in Nordostdeutschland waren es ört-lich nur 2 l/m²). Deutschlandweit gesehen, war es einer der trockensten Märzmonate seit 1881. Im Vergleich der Bundesländer fiel in Bayern am meisten Niederschlag, wobei nördlich der Donau deutlich weniger Niederschlag (-69%) fiel, während in Südbayern das Defizit geringer ausfiel (-30%). Im März war nur unter Fichte auf der WKS Ebersberg ein leichter Rückgang des Füllstands der Bodenfeuchte bis auf knapp 80 % zu sehen (zurückzuführen auf die einsetzende Transpiration der Nadelbäume). Ansonsten blieben die Füllstände auf unverändert hohem Niveau, da die die Verdunstungsraten noch gering waren. Die Bodenfeuchte wurde lediglich in den obersten Schichten allmählich reduziert. Im Vergleich zum deutschen Sonneneinstrahlungsrekord (fast 200 Stunden (+75%)) waren es in Bayern mit 183,5 Stunden zwar noch deutlich mehr als üblich (+54%) – im Ländervergleich jedoch nur vorletzter Platz. Auch die Sonnenscheindauer wies ein deutliches Nord-Süd-Gefälle auf: Während in Franken die Sonne 50 bis 75 % mehr schien, waren es am Alpenrand nur bis +25 %. Die Monatsmitteltemperatur betrug 5,5 °C, ein Plus von +2,6° zum langjährigen Mittel 1961-90. Auch im aktu-ellen Klima war es damit +1,5° wärmer.

| Waldklimastationen | Höhe ü. NN [m] | Februar 2025 Temp. [°C] | Februar 2025 NS [l/m²] | März 2025 Temp. [°C] | März 2025 NS [l/m²] |

|---|---|---|---|---|---|

| Altdorf (ALT) | 406 | 0,9 | 44 | 6,3 | 11 |

| Altötting (AOE) | 415 | 0,6 | 13 | 5,3 | 47 |

| Bad Brückenau (BBR) | 812 | –2,4 | 33 | 4,1 | 11 |

| Berchtesgaden (BER) | 1500 | –1,6 | 30 | 2,3 | 139 |

| Dinkelsbühl (DIN) | 468 | –1,0 | 40 | 4,1 | 5 |

| Ebersberg (EBE) | 540 | 0,4 | 18 | 4,5 | 37 |

| Ebrach (EBR) | 410 | –0,6 | 32 | 5,0 | 8 |

| Flossenbürg (FLO) | 840 | –3,1 | 34 | 3,8 | 15 |

| Freising (FRE) | 508 | 0,4 | 13 | 5,7 | 39 |

| Goldkronach (GOL) | 800 | –3,4 | 27 | 2,8 | 26 |

| Höglwald (HOE) | 545 | 5,9 | 27 | 6,0 | 57 |

| Kreuth (KRE) | 1100 | 0,2 | 31 | 3,5 | 101 |

| Mitterfels (MIT) | 1025 | –1,7 | 31 | 3,2 | 48 |

| Riedenburg (RIE) | 475 | 0,3 | 31 | 4,2 | 21 |

| Rothenkirchen (ROK) | 670 | –3,1 | 13 | 3,4 | 12 |

| Rothenbuch (ROT) | 470 | 0,0 | 37 | 6,0 | 10 |

| Sonthofen (SON) | 1170 | 0,2 | 36 | 3,0 | 86 |

| Taferlruck (TAF) | 770 | –3,0 | 23 | 1,6 | 37 |

| Würzburg (WUE) | 330 | 1,2 | 30 | 5,9 | 21 |

Literatur

- DWD (2025): Monatlicher Klimastatus Deutschland Februar und März 2025

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Dr. Lothar Zimmermann

- Dr. Stephan Raspe