LWF aktuell 151

Witterungsrückblick und Borkenkäfersituation 2024 - Wieder ein neues Rekordjahr

von Lothar Zimmermann, Stephan Raspe und Cornelia Triebenbacher

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Reichlich Niederschläge sorgten für eine gute Wasserversorgung der Bäume. (© G. Brehm, AELF Fürstenfeldbruck)

Die Wärmerekorde des vergangenen Jahres begünstigten die Entwicklung der Borkenkäfer. Gleichzeitig sorgten die reichlichen Niederschläge für eine gute Wasserversorgung und stärkten damit die Abwehrkräfte der Fichten gegen Borkenkäferbefall.

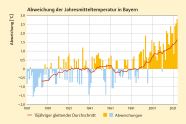

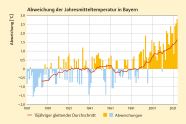

In den letzten 3 Jahren brachte jedes Jahr einen neuen Wärmerekord! Mit 10,3 °C Jahresdurchschnittstemperatur in Bayern ist 2024 der neue Spitzenreiter. Acht der zehn wärmsten Jahre seit 1881 liegen damit in den letzten zehn Jahren (Abbildung 2).

Mit 1070 l/m² fiel (wie 2023) sehr viel Niederschlag (+14 % zum Mittel 1961–90), so dass 2024 insgesamt gesehen zum oberen Fünftel der nassesten Jahre seit 1881 zählt. Das wirkte sich zwar positiv auf die Wasserversorgung der Bäume sowie die Grundwasserneubildung 2024 aus, gleichzeitig führten Starkniederschläge aber Anfang Juni zu einem katastrophalen Hochwasser im Donaugebiet.

Die hohen Temperaturen im Frühjahr und Sommer ermöglichten bis in Höhenlagen von 800 m ü. NN drei Generationen der Fichtenborkenkäfer sowie drei Geschwisterbruten. Durch die gute Wasserversorgung konnten sich die Fichten allerdings besser gegen Angriffe wehren.

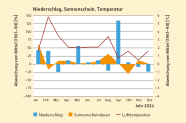

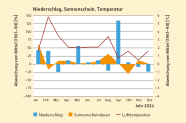

Buchen zeigten ein überdurchschnittliches Dickenwachstum. Parallel dazu war die Sonnenscheindauer um 8 % höher als im langjährigen Mittel (Daten DWD 2025).

Neuer Winter-Rekord: So mild wie noch nie

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Jahresabweichungen der Lufttemperatur (Jahres-mitteltemperatur minus Periodenmittel 1961–1990) im Gebietsmittel für Bayern 1881-2024, basierend auf Daten des Deutschen Wetterdienstes. (© LWF)

Der Januar 2024 startete zunächst mild mit kräftigen Niederschlägen, die im Norden zu Hochwasser an einigen Flüssen führten, bevor es ab der zweiten Woche richtig winterlich wurde mit teilweise strengem Frost. Im Übergang zwischen Winter- und Frühlingsluft trat dann gefrierender Regen auf, so dass sich besonders im nördlichen Franken eine einige Millimeter dicke Eisschicht bildete, die in den dortigen Wäldern vereinzelt Eisbruch verursachte. Im letzten Monatsdrittel wurde es mit 13 bis 15 °C wieder sehr mild. Zum Monatsende begann die Haselblüte als Beginn des phänologischen Vorfrühlings 18 Tage früher als üblich! Der Februar war dann so warm wie noch nie (+ 6,7° zum Referenzzeitraum 1961–90). Ursache waren häufige Westwetterlagen, die milde und zugleich feuchte Atlantikluft heranführten.

Im Winter 2023/24 fiel insgesamt 40 % mehr Niederschlag als im langjährigen Referenzzeitraum. Es war ein sehr nasser und gleichzeitig mit 4,1 °C mehr als im Mittel der mildeste Winter seit 1881/82. Zudem war es der 13. Winter in Folge mit einer positiven Temperaturabweichung zum Referenzzeitraum. Von den letzten zehn Wintern waren damit fünf unter den zehn mildesten Wintern seit Aufzeichnungsbeginn. Mit 193,3 Sonnenscheinstunden war er auch relativ sonnig (+13 %).

Forsythie blüht so früh wie (fast) noch nie

Die Rekordwärme setzte sich im März fort, so dass die Forsythienblüte als Beginn des phänologischen Erstfrühlings fast drei Wochen früher eintrat. Dies war einer der frühesten jemals beobachteten Blühtermine. Insgesamt fiel im März deutlich weniger Regen als normal, auch die Sonne schien etwas weniger als üblich. Die Bodenwasserspeicher in den Waldböden waren aber aus dem Winter noch gut gefüllt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Monatliche Niederschlags-, Sonnenscheindauer- und Temperaturabweichungen vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den 19 bayerischen Waldklimastationen sowie der Wetterstation Taferlruck für das Jahr 2024. (© LWF)

Der April begann mit frühsommerlichen Temperaturen. Die Fichtenborkenkäfer nutzten diese zu einem ungewöhnlich frühen ersten Schwärmflug. Auch die Buchen an den Waldklimastationen begannen bereits gut eine Woche früher als üblich mit dem Blattaustrieb. Die Apfelblüte als Beginn des Vollfrühlings startete zum 7.4. ähnlich früh wie schon die Forsythienblüte. Die weitere Witterung gestaltete sich dann jedoch sehr wechselhaft: Ein Wintereinbruch bis in tiefere Lagen verlangsamte die Pflanzenentwicklung deutlich und beendete zunächst den Schwärmflug. Nassschnee führte auf teils schon belaubten Bäumen zu Schneebruch. Zudem kam es im Obst- und Weinbau verbreitet zu massiven Schäden durch Frost. Insgesamt lagen die Temperaturen im April dennoch deutlich über dem langjährigen Mittel. Die Niederschläge waren durchschnittlich. Die Bodenwasserspeicher blieben trotz beginnender Vegetationsaktivität weiter gut gefüllt. Das hydrologische Winterhalbjahr reicht bis Ende April, eine entscheidende Zeit für die Grundwasserneubildung. Der Niederschlag von November 2023 bis April 2024 war bayernweit mit 558,5 l/m² der zweithöchste seit 1881 (+39 % zum Mittel 1961–1990) und damit äußerst vorteilhaft für die Grundwasserneubildung, so dass die oberflächennahen Grundwasserpegelstände nun wieder deutlich anstiegen. Die letzten 20 Jahre war die Neubildung zumeist nur unterdurchschnittlich gewesen, so dass in diesen Jahren verbreitet historische Tiefststände gemessen worden waren.

Der Mai war zweigeteilt: in der ersten Monatshälfte gab es noch vereinzelt sehr sonnige Tage und die Niederschläge blieben gering. Aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen wurden die Waldböden langsam etwas trockener. Die Fichtenborkenkäfer nutzten die sonnigen Abschnitte für intensives Schwärmen, allerdings waren die Abwehrkräfte der Fichten durch die gute Wasserversorgung deutlich gestärkt. Die zweite Monatshälfte war dann durch sehr viel Niederschlag gekennzeichnet, der sich zum Ende des Monats zum unwetterartigen Dauerregen am Alpenrand steigerte. Die noch recht vollen Bodenwasserspeicher waren schnell aufgefüllt, so dass zahlreiche Flüsse auch über ihre Ufer traten. Es war der zweitnasseste Mai seit Meßbeginn.

Im Frühjahr 2024 erreichte die Lufttemperatur mit 10,2 °C einen neuen Rekord. Mit 3,0 °C mehr als im Referenzzeitraum war es so warm wie noch nie in einem Frühjahr seit 1881. Durch die immer wieder fallenden Niederschläge, die dann ihren Höhepunkt Ende Mai hatten, stand die Wärme nicht so im Fokus, wie es unter trockeneren Bedingungen der Fall gewesen wäre. Insgesamt fiel rund ein Viertel mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel. Damit gehörte 2024 zu den nassesten Frühjahren seit 1881. Die Wasserversorgung der Bäume war dank gut gefüllter Bodenwasserspeicher optimal. Insbesondere die Fichten konnten sich mit Ausharzen gut gegen Borkenkäferangriffe wehren. Die Niederschläge erschwerten allerdings auch die Bohrmehlsuche. Die Sonne schien leicht überdurchschnittlich (+7 %) bezogen auf das Mittel 1961–1990.

Sommer 2024: feucht-heiß statt trocken-heiß

Der Dauerregen, der Ende Mai begonnen hatte, setzte sich Anfang Juni fort und brachte an der bayerischen Donau und ihren Nebenflüssen ein historisches Hochwasser. Im weiteren Verlauf des Monats kam es immer wieder lokal zu schweren Gewittern mit großen Niederschlagsmengen. Die Schafskälte mit Höchstwerten unter 20 °C und Tiefstwerten unter 10°C bremste die Vegetationsentwicklung ab.

Der Entwicklungsvorsprung aus dem Frühling reduzierte sich zum Start des phänologischen Hochsommers mit der Blüte der Sommer-Linde auf nur noch 5 Tage. Die Entwicklung der 1. Generation der Fichtenborkenkäfer wurde davon kaum beeinflusst. Mit den steigenden Temperaturen ab Mitte Juni flogen die Käfer zur Anlage der 2. Generation aus.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

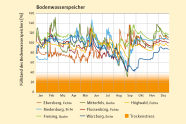

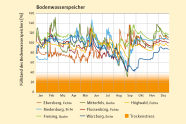

Abb. 4: Jahresverlauf der für die Bäume zur Verfügung stehenden Bodenwasservorräte an sieben Waldklimastationen in Bayern ausgedrückt in Prozent des pflanzenverfügbaren Wassers (nutzbare Feldkapazität) der jeweiligen Böden. (© LWF)

Betrachten wir den 12-Monatszeitraum Juli 2023 bis Juni 2024, so war er nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bayern mit 1218,7 l/m² Niederschlag der nasseste Zeitraum seit 1881 (+30 % zur Referenz 1961–90), nur 1998/99 (Pfingsthochwasser 1999 im Donaueinzugsgebiet!) wurde eine geringfügig niedrigere Niederschlagsmenge (–2,4 l/m²) in denselben Monaten erreicht (Daten DWD 2024).

Im Juli setzte sich das wechselhafte Wetter des Vormonats fort. Hochdruckphasen mit trockenem und sonnigem Wetter wechselten sich mit Tiefdruckgebieten bzw. ihren Ausläufern ab, so dass es immer wieder zu Niederschlag, meist in Form von Gewittern mit Hagel, Sturm und Starkregen kam. Die hohen Lufttemperaturen waren oft mit einer hohen Luftfeuchte verbunden, so dass eine schwül-warme Witterung entstand. Insgesamt war der Juli wärmer, nasser und sonnenscheinreicher als im langjährigen Mittel. Der phänologische Spätsommer begann schon zum 29.07. mit der Reife des frühen Apfels (Klarapfel), 5 Tage früher als im vieljährigen Mittel.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

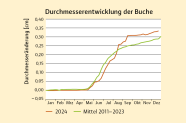

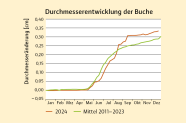

Abb. 5: Die Buchen an den Waldklimastationen wuchsen 2024 besser als im langjährigen Mittel. (© T. Hase)

Die wechselhafte Witterung der beiden Vormonate setzte sich im August auf hohem Temperaturniveau fort. Hochdruckperioden mit sonnigem und trockenem Sommerwetter wechselten sich mit Tiefs ab, die schwül-heiße Luft heranführten, so dass es wie im Juli zu Gewittern, Hagel, Sturm und Starkregen kam. Die Lufttemperaturen stiegen teils deutlich über 30 °C. Insgesamt war es einer der wärmsten Augustmonate seit Messbeginn. Gleichzeitig fiel ein Fünftel weniger Niederschlag, verglichen mit der Referenzperiode 1961–1990, in Kombination mit viel Sonnenschein. Das begünstigte das Dickenwachstum der Buchen, so dass die Kurve der wöchentlichen Durchmessermessungen an der WKS Riedenburg nun das langjährige Mittel übertraf. Die phänologische Phase des Frühherbstes begann mit der Fruchtbildung beim Holunder zum 11.8., 10 Tage früher als im vieljährigen Mittel. In diesem Zeitraum begann auch der Ausflug der 2. Generation der Buchdrucker zur Anlage einer 3. Generation. Im August blieb die Wasserversorgung der Bäume ausreichend bis sehr gut, in Ebersberg und Freising sogar teilweise über Feldkapazität.

Der Sommer 2024 erreichte mit 18,7 °C Platz 6 der wärmsten Sommer seit 1881 (+2,9 °C zu 1961–90). Zur Erinnerung die „Top-Five" der Extremsommer: 2003, 2022, 2019, 2015, 2018. Eher niedrige Lufttemperaturen zu Anfang Juni und Juli hinterließen zeitweise den Eindruck eines recht kühlen Sommers; zudem gab es keine längeren intensiven Hitzeperioden. Aber dann lagen die Lufttemperaturen oft über 30 °C. So wurde dieser Sommer trotz des sehr wechselhaften Wetters mit vielen Schauern und Gewittern ein weiterer Wärmerekordhalter, aber eben in der Kombination feucht-heiß und nicht in der Kombination trocken-heiß wie bei den „Top-Five". Mit 304,2 l/m² lagen die Niederschläge im Sommer ähnlich wie im Vorjahr im mittleren Bereich (–3 % im Vergleich zum langjährigen Mittel). Die Bodenwasservorräte an allen WKS nahmen, ausgehend von der Sättigung zu Sommeranfang, allmählich ab, erreichten aber nie den Trockenstressbereich, so dass die Wasserversorgung während des ganzen Sommers gut war (Abbildung 4). Mit 713,8 Stunden Sonnenschein kam dieser Sommer auch unter das oberste Viertel der sonnigsten Sommer seit 1951 (+15 %) (Daten DWD 2024).

Zu warm und sehr nass – auch im Herbst

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Der extrem nasse September ließ Flüsse und Bäche vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen über die Ufer treten. (© M. Friedel)

Ganz und gar nicht trocken, sondern extrem nass – so präsentierte sich der September. Nach einem hochsommerlichem Monatsauftakt brachten Tiefdruckgebiete um die Monatsmitte vor allem im Süden und Osten Bayerns ergiebigen Dauerregen, so dass sich die Böden sättigten und es zu einer Hochwasserlage vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen kam. Gleichzeitig floss sehr kühle Luft ein, zeitweise sank dabei die Schneefallgrenze am Alpenrand auf rund 800 m ü. NN ab. An den alpinen WKS sank das Minimum der Lufttemperatur sogar kurzfristig unter die Nullgradgrenze. Mit dem Ende der Vegetationszeit stellten die Buchen ihr Dickenwachstum ein. Auch für die Fichtenborkenkäfer bedeutete dies das Ende ihrer Schwärmaktivität. Die Fruchtreife der Stieleiche, als Start in den phänologischen Vollherbst, setzte vier Tage früher als das vieljährige Mittel ein (Daten DWD 2024). Der September 2024 war aber insgesamt durch die 1. Monatshälfte wieder zu warm. Gleichzeitig fiel mehr als das Doppelte des Niederschlags als normal (+121 %). Damit kam er auf Platz 2 der nassesten September in den letzten 144 Jahren. Regnerisch, kühl und stürmisch gestaltete sich die erste Oktoberhälfte.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Kumulative Entwicklung des Durchmessers von Buchen an der Waldklimastation Riedenburg im Jahr 2024 im Vergleich zum mehrjährigen Mittel von 2011 bis 2023. (© LWF)

In der zweiten Hälfte herrschten Hochdruckphasen vor, die entweder sonnig oder neblig ausfielen. Aber auch der Hochnebel hielt sich nicht länger, da kurze Tiefpassagen ihn immer wieder auflösten. Die Herbstfärbung an Stieleiche fiel heuer genau mit dem vieljährigen Mittel (18.10.) zusammen. Der Oktober 2024 war wieder sehr mild, unter den 10 wärmsten Oktobern seit Messbeginn 1881. Landesweit fiel 5 % mehr Niederschlag als im Klimamittel. Durch den Hochnebel und die häufigen Wolken war der Oktober aber ein relativ sonnenarmer Monat (–30 % weniger als im Mittel 1961–90).

Im November setzte sich die Hochdruckwitterung mit Nebel und Sonne zunächst fort. Nur selten durchbrach ein Tiefausläufer das ruhige Wetter. Vielerorts fiel über Wochen kein Niederschlag. Der Blattfall der Stiel-Eiche als Beginn des phänologischen Winters trat sechs Tage später als im vieljährigen Mittel auf. In den Hochlagen der Mittelgebirge sowie der Alpen herrschte vielfach sonniges und trockenes Wetter mit einer erhöhten Verdunstung vor. An Südhängen erhöhte sich hier laut DWD die Waldbrandgefahr. Zur Monatsmitte stellte sich die Großwetterlage um. Nun zogen wieder teils stürmische Tiefausläufer mit Niederschlägen übers Land. Der November war insgesamt überdurchschnittlich warm, allerdings mit deutlich weniger Niederschlag (–30 %). Der Sonnenschein lag besonders in den Hochlagen des Bayerischen Waldes und der Alpen deutlich über dem Durchschnitt (> +25 %).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: Buchdrucker profitieren von den hohen Temperaturen 2024 – drei Generationen sowie drei Geschwisterbruten konnten sie anlegen.(© F. Stahl, LWF)

Der Herbst 2024 erreichte Platz 5 der wärmsten Herbste seit dem Beginn flächenhafter Messungen 1881. Die Niederschlagsbilanz fiel um ein Drittel höher aus als üblich. Beim Sonnenschein wies der Herbst ein leichtes Defizit von –7 % auf. In der sommerlichen Phase Anfang September nahm der Bodenwasservorrat an der WKS Mitterfels bis an die Grenze zum starken Trockenstress kurzzeitig ab, bevor starke Niederschläge wieder für eine schnelle Auffüllung bei fast allen WKS sorgten. Nur bei der WKS Würzburg zog sich die Wiederauffüllung bis Ende des Jahres hin (Abbildung 4).

Wechselhafter Dezember

Der Dezember war gekennzeichnet durch einen Wechsel von kurzen Zeiten mit Hochdruck, atlantischen Tiefs mit milden Temperaturen und Regen sowie Sturm mit einzelnen kurzen Polarluftvorstößen, die besonders in den Bergen einigen Schneefall brachten. Ab Weihnachten bildete sich unter stabilem Hochdruckeinfluss eine deutliche Temperaturinversion mit sehr milden Temperaturen und Sonnenschein auf den Bergen und einer trüben wie kalten Witterung in tiefer gelegenen Gebieten. Mit 1,0 °C war der Dezember 2024 milder als das langjährige Mittel (+ 1,6 °C zum Referenzzeitraum). Damit waren nun 20 Monate in Folge wärmer als das Klimamittel 1961–90. Die Sonnenscheindauer entsprach mit 44,6 Stunden dem langjährigen Mittel (+ 2 %). Mit 57,8 l/m² fiel im Dezember fast ein Viertel weniger Niederschlag als im Mittel (–23 %). Zum Jahresende waren die Bodenwasserspeicher trotzdem fast optimal gefüllt, bei 5 von 7 Waldklimastationen bis mindestens Feldkapazität, nur Würzburg und Höglwald hatten noch freien Speicherplatz.

Zusammenfassung

Das Jahr 2024 zieht als neuer Temperatur-Rekordhalter in die Witterungsgeschichte ein. Gleichzeitig war es ein sehr nasses Jahr, was gut für die Wasserversorgung der Wälder und auch für die Grundwasserneubildung war. Die warmen Temperaturen im Frühjahr und Sommer ermöglichten bis in Höhenlagen von 800 m ü. NN drei Generationen der Fichtenborkenkäfer sowie drei Geschwisterbruten. Durch die gute Wasserversorgung konnten sich die Fichten allerdings besser gegen Angriffe wehren. Es kam insgesamt zu einem Rückgang der Borkenkäfer auf hohem Niveau. Die Buchen an den Waldklimastationen wuchsen besser als im langjährigen Mittel.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Dr. Lothar Zimmermann

- Dr. Stephan Raspe

- Cornelia Triebenbacher

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden