LWF aktuell 145

2023: Neue Klimarekorde – der Wald leidet

von Lothar Zimmermann, Stephan Raspe und Cornelia Triebenbacher

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Deutliche Trockenschäden in einem Buchenwald in Unterfranken. (© S. Thierfelder, AELF SW)

Witterungsrückblick 2023: Achterbahn bei der Wasserversorgung der Wälder. Höhenflug der Borkenkäfer. Was sind die Startbedingungen für 2024?

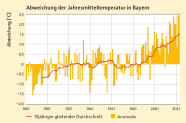

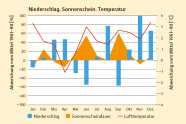

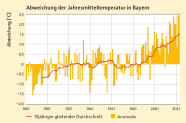

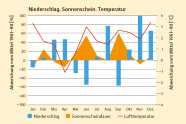

In Bayern ist das Jahr 2023 Rekordhalter in punkto Wärme vor den nun beiden zweitplatzierten Jahren 2022 und 2018. Sieben der 10 wärmsten Jahre seit 1881 liegen damit in den letzten 10 Jahren (Abbildung 2). Im Gegensatz zum Vorjahr 2022 fiel mit 1045 l/m² sehr viel Niederschlag (+11 % zum Mittel 1961–90), so dass 2023 insgesamt gesehen zum oberen Fünftel der nassesten Jahre seit 1881 zählt, was sich auch positiv auf die Wasserversorgung der Bäume sowie die Grundwasserneubildung auswirkte. Jedoch begünstigten Trockenheit und Hitze im Juni und Juli die Ausbreitung der Fichtenborkenkäfer bis in den bayerischen Süden. Auch das Dickenwachstum der Bäume war deutlich vom Auf und Ab der Bodenwasserversorgung in diesem Jahr geprägt. Die Sonne schien 1852 Stunden lang (+16 %); damit liegt 2023 unter den zehn sonnenreichsten Jahren seit 1951 (DWD 2024).

Niederschlagsdefizit im Winter

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Jahresabweichungen der Lufttemperatur (Jahresmitteltemperatur minus Periodenmittel 1961-1990) im Gebietsmittel für Bayern 1881-2023 (© LWF)

Im Januar 2023 setzte sich die außergewöhnlich milde Witterung aus dem Vormonat zunächst fort, so dass sich die Haselblüte (Beginn Vorfrühling) um mehr als einen Monat verfrühte. Die Temperaturen sanken erst in der zweiten Monatshälfte auf das typische Januarniveau und mit etwas Schneefall kam wieder ein wenig Wintergefühl auf. Im Februar wechselten sich winterliche und milde Perioden ab, wobei letztere überwogen. Niederschlag fiel etwas weniger als normal, dafür schien die Sonne reichlich.

Der Winter war insgesamt wieder sehr mild (+ 2,8° zum Mittel 1961–90). Von den letzten zehn Wintern sind damit vier unter den zehn mildesten Wintern seit 1882/83. Alle letzten zwölf Winter zeigten zudem eine positive Temperaturabweichung zum langjährigen Mittel. Gleichzeitig wies der Winter 2022/2023 ein deutliches Niederschlagsdefizit (–20 %) auf, so dass nicht alle Waldböden zum Ende vollständig aufgefüllt waren. Das Defizit bei der Grundwasserneubildung, aufgebaut über die letzten 20 Jahre, verschärfte sich dadurch weiter. So wies nun auch der Süden teilweise sehr niedrige Grundwasserpegelstände auf. Mit 185 Sonnenscheinstunden war der Winter sonnig (+ 8 %).

Feuchter Frühling

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Monatliche Niederschlags-, Sonnenscheindauer- und Temperaturabweichungen vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den 19 bayerischen Waldklimastationen sowie Wetterstation Taferlruck für das Jahr 2023 (© LWF)

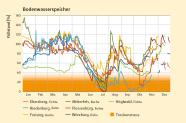

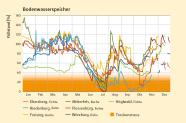

Im Gegensatz zum Vorjahr gab es im März 2023 viel Niederschlag. Zudem war es mild mit einem nur kurzen Winter-Intermezzo zu Monatsbeginn. Die Vegetation konnte deshalb früh starten. Der Erstfrühling, der durch die Forsythienblüte eingeläutet wird, begann nach den Aufzeichnungen des DWDs rund zehn Tage früher als normal. Das Aprilwetter brachte endlich wieder einmal reichlich Regen: Kein April der letzten 15 Jahre war so nass gewesen. Gleichzeitig zeigte er sich von seiner kühlen Seite, da sich ganz Deutschland am Südrand kräftiger Hochs über Nordeuropa befand und östliche Strömungen deshalb häufig Kaltluft zu uns führten. Infolgedessen begann der Vollfrühling mit der Apfelblüte drei Tage später als üblich. Damit hielt der Erstfrühling ungewöhnlich lange an und der erste Schwärmflug der Fichtenborkenkäfer verzögerte sich bis in den Mai hinein. Die Bodenwasserspeicher waren an allen Messstationen bis auf die Waldklimastation (WKS) Höglwald gut bis sehr gut gefüllt. Teilweise wurde sogar die Feldkapazität deutlich überschritten, so dass es zu einer erheblichen Sickerwasserspende aus dem Wald kam. In der Folge stiegen die oberflächennahen Grundwasserstände endlich wieder an. Im Mai herrschte in der ersten Monatshälfte noch Tiefdruckeinfluss mit feuchter und milder Luft vor, in der zweiten Hälfte überwog dann trockenes und sonniges Hochdruckwetter. Durch das Ansteigen der Temperaturen setzte der Hauptschwärmflug der Fichtenborkenkäfer zum Ende der ersten Maiwoche ein. Die hohe Ausgangspopulation aus 2022 (3. Generation und mehrere Geschwisterbruten) schwärmte intensiv und langanhaltend. Am Alpenrand regnete es zwar nochmals flächendeckend, dennoch trockneten die Oberböden bayernweit aufgrund des frühsommerlichen Wetters immer weiter aus und die Waldbrandgefahr stieg an. Das Dickenwachstum der Bäume setzte daher nur langsam ein und blieb auf einem relativ niedrigen Niveau, wie in Abbildung 5 beispielhaft für die Kiefer an der WKS Altdorf im Nürnberger Reichswald dargestellt ist. Ab Mitte Mai war an den Waldklimastationen bei hoher Transpiration der Wälder ein deutlicher Rückgang der Wasservorräte im Boden festzustellen. Insgesamt blieb die Wasserversorgung der Wälder aber weiterhin gut bis sehr gut. Der phänologische Frühsommer startete nach DWD-Daten mit der Blüte des Schwarzen Holunders drei Tage später als im vieljährigen Mittel.

Im Frühjahr 2023 fielen in Bayern nach DWD insgesamt 245,2 l/m² – ein Zehntel mehr als im langjährigen Mittel. Gleichzeitig war das Frühjahr mit 8,4 °C Durchschnittstemperatur im Vergleich zur Referenzperiode 1961–90 wärmer (+1,2 °). Erfreulich: Das Frühjahr 2023 war ein feuchtes – und damit ein gutes für die Natur.

Sommer 2023: Anfangs Trockenheit und Hitze, dann Witterungsumschwung

Wie im Vorjahr herrschten im Juni Hochdruckgebiete mit sonnenscheinreicher, trockener und sehr warmer Witterung vor, die nur kurz von Tiefausläufern mit lokalen Gewittern und Starkniederschlägen unterbrochen wurden. Hinsichtlich Trockenheit und Sonnenschein stellte der Juni einen neuen Rekord auf. Mit 18,2 °C lag er deutlich über dem langjährigen Mittel (+ 3,3 ° zu 1961–90) und damit nach DWD auf Platz 5 der wärmsten Juni-Monate seit 1881. Mit 40,8 l/m² fiel in der Fläche sehr wenig Niederschlag (– 64 % zum langjährigen Mittel) – damit war der Juni 2023 trotz örtlicher Starkniederschläge der trockenste Juni seit 1881. Die Bodenwasservorräte gingen deutlich zurück und erreichten Mitte Juni an den ersten Waldklimastationen (WKS) die Trockenstressgrenze. In diesem Zeitraum herrschte hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Es kam zu kleineren Waldbränden, die die Feuerwehren aber schnell löschen konnten. Anfang bis Mitte Juni schwärmten die Fichtenborkenkäfer erneut, um eine Geschwisterbrut anzulegen. Sie trafen dabei auf zunehmend gestresste Fichten. Die Larvenentwicklung der 1. Generation schritt indessen sehr schnell voran und holte die Verzögerung des ersten Schwärmfluges fast wieder ein. Auch hatte die Blüte der Sommer-Linde als Beginn des Hochsommers nur noch einen Tag Verspätung zum vieljährigen Mittel. Mit 309,2 Stunden schien die Sonne rekordverdächtig mehr als sonst (+55 % zum Mittel 1961–90) – seit 1951 verzeichnete nur der Juni 2019 mehr Sonnenstunden. Die Bodenwasserspeicher gingen an allen Waldklimastationen außer in Freising bis Monatsende auf unter 40 % der nutzbaren Feldkapazität zurück, so dass die Bäume unter Trockenstress litten.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Jahresverlauf der für die Bäume zur Verfügung stehenden Bodenwasservorräte an sieben Waldklimastationen in Bayern ausgedrückt in Prozent zur maximalen Wasserspeicherkapazität der jeweiligen Böden (© LWF)

Im Juli setzte sich das trockene, heiße und sonnige Hochsommerwetter fort. Am 9. und 11. Juli verzeichnete die WKS Würzburg einen Maximalwert von über 35 °C, dann zogen Unwetter mit schweren Sturm- und Orkanböen über Südbayern hinweg. Genau zu diesem Zeitpunkt begann der Ausflug der 1. Jungkäfergeneration des Buchdruckers. Dabei traf der Ausflug auf verstreute Einzelwürfe und -brüche besonders im südlichen Bereich Bayerns, die rasch von den Borkenkäfern besiedelt wurden und zu neuem Stehendbefall führten. Dies verschärfte den Befall nochmals deutlich.

Zur Monatsmitte wurden weitere Hitzerekorde gemessen. Im letzten Monatsdrittel stellte sich eine unbeständige Westwetterlage mit viel Regen bei Temperaturrückgang ein. Fast täglich gehörten nun Schauer, Gewitter und Starkregen zum Wettergeschehen. Steigende Wasservorräte in den Böden waren die Folge, so dass wieder ausreichend Wasser zur Verfügung stand und die Bäume wieder an Durchmesser zulegen konnten. Diese Niederschlagsperiode bewahrte damit den Sommer 2023 vor einer erneuten größeren Wasserknappheit für die Wälder. Insgesamt fiel etwas mehr Niederschlag als normal, bei der Wärme gehörte der Juli zu den 10 wärmsten seit 1881 bei viel Sonnenschein.

Zunächst wechselhaft, teilweise kühl, dann tropisch heiß und schwül, so setzte sich der Sommer im August zunächst fort, bevor dann eine Kaltfront das Wetter vollständig durcheinander brachte: heftige Unwetter schlugen besonders in Südbayern zu – mit bis zu tennisballgroßem Hagel! Ganze Bestände verloren dabei ihre Nadeln bzw. Blätter und die Einschläge schafften Eintrittspforten für Sekundärschädlinge. An der WKS Freising regnete es allein am 26.08.2023 50 l/m², insgesamt bis zum 30.08. 121 l/m². Die Starkniederschläge zeigten sich in einem deutlichen Anstieg der Bodenfeuchte (Abbildung 4). Insgesamt lag der August 2023 mit 18,4 °C deutlich über dem langjährigen Mittel (+2,4° zu 1961–90). Diese warmen Temperaturen überlagerten erneut die Überwinterungsvorbereitung der Fichtenborkenkäfer. Sie legten weiterhin neue Bruten an. Mit 182,5 l/m² fiel landesweit über 80 % mehr Niederschlag als im Durchschnitt – dies ist ein Nässerekord für einen August seit 1881.

Der Sommer 2023 war mit 18,6 °C der sechstwärmste Sommer seit 1881 (+2,7° zu 1961–90). Mit 326,8 l/m² landete er beim Niederschlag nahe dem Klimamittel 1961–90 (+4 %). Mit 752,3 Stunden Sonnenschein kam er auf Platz 5 seit 1951, über ein Fünftel mehr als im langjährigen Mittel.

Herbstmeister bei der Wärme und im November „Land unter"

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Kumulative Entwicklung des Durchmessers von Kiefern an der Waldklimastation Altdorf im Jahr 2023 im Vergleich zum mehrjährigen Mittel von 2002 bis 2021 (© LWF)

Eine stabile Hochdruckwetterlage brachte selbst für einen Spätsommer im September ungewöhnlich warm-trockene Witterungsbedingungen bei viel Sonnenschein. Die Lufttemperatur stieg auf einen bisher in den Wetteraufzeichnungen unerreichten Wert. Gleichzeitig war es erheblich zu trocken. An den WKS Riedenburg und Höglwald wurde wieder der Trockenstressbereich erreicht, während die übrigen Stationen aufgrund ihres vorigen höheren Bodenfeuchtewerts noch im Bereich guter Wasserversorgung lagen (Abbildung 4). In dieser Trockenperiode kam das Dickenwachstum vieler Bäume erneut zum Erliegen, so auch das der Kiefern im Nürnberger Reichswald (Abbildung 5). Der phänologische Vollherbst hatte nach DWD im Mittel trotz der warmen Witterung allerdings immer noch 11 Tage Verspätung zum vieljährigen Mittel. Der September 2023 war der wärmste seit Beginn der flächenhaften Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881: mit 16,6°C war er nach DWD +3,8° wärmer als im Klimamittel 1961-90 und damit vor dem bisherigen Spitzenreiter 1947 mit 16,3 °C. Diese Witterung führte bei den Fichtenborkenkäfern bis in Lagen von etwa 800 m ü. NN zum Ausschwärmen der 2. Generation zur Anlage einer 3. Generation, die sehr weit, zum Teil fertig entwickelt in die Überwinterung ging. Gleichzeitig zu den unnormal hohen Temperaturen fiel mit 26,5 l/m² 61 % weniger Niederschlag als normal. Damit belegte dieser Monat Platz 5 der trockensten September in den letzten 143 Jahren! In weiten Teilen Bayerns fiel weniger als die Hälfte, in Mittelfranken und im Osten sogar weniger als ein Viertel des langjährigen Niederschlags. Der Monat war mit 259,1 Stunden auch beim Sonnenschein spitze: hier fehlten nur rd. 9 Sonnenscheinstunden zum Rekordhalter September 1959, damit 61 % mehr Sonne als normal.

Der Oktober war zweigeteilt: zunächst noch spätsommerlich warm, dann ein Temperatursturz zur Monatsmitte mit zunehmenden Niederschlägen bei wieder milder werdenden Temperaturen zum Monatsende hin. Insgesamt war der Oktober damit deutlich zu mild. Er schaffte es nach DWD mit 11,4 °C auf den 2. Platz der wärmsten Oktober seit Messbeginn hinter 2022 (11,9 °C) und vor 2001 (11,1 °C); + 3,3° zum langjährigen Mittel 1961–90. Erst gegen Monatsende stieg der Wasservorrat in den Böden wieder merklich an. Die Herbstfärbung an Rotbuche und Stieleiche setzte erst in der zweiten Oktoberhälfte ein und war damit deutlich später als im vieljährigen Mittel.

Im November brachten überwiegend westliche Luftströmungen nicht nur milde, sondern auch sehr feuchte Luftmassen, so dass der Monat bildlich „ins Wasser fiel". Mit 161,0/m² fiel deutlich mehr als das Doppelte der normalen Menge (+130 %); ein neuer Rekord seit 1881. Vom Allgäu bis ins niederbayerische Hügelland und Chiemgau wurden mehr als das Dreifache der mittleren Niederschlagshöhe gemessen. An den Alpen wurden stellenweise mehr als 400 l/m² gemessen. Das führte auch zu einer deutlichen Auffüllung der Bodenwasserspeicher, auch wenn an den Waldklimastationen Riedenburg und Würzburg der Trockenstressbereich nur langsam verlassen wurde. Jetzt konnten auch die Kiefern an der WKS Altdorf wieder wachsen, so dass der Durchmesserzuwachs zum Jahresende nur noch geringfügig unter dem langjährigen Mittelwert lag (Abbildung 5). Die Buchen und Fichten an den anderen Waldklimastationen waren zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mehr in der Lage, das Wachstumsdefizit aus dem Sommer vollständig aufzuholen.

Der Herbst 2023 teilt sich mit 2006 den Titel des Wärmerekordhalters mit 10,9 °C, Resultat der außergewöhnlich warmen Monate September und Oktober. Der wärmste Herbst seit 1881 lag +3,0° über dem Klimamittel 1961-90. Mit 253,9 l/m² fiel beim Niederschlag die Bilanz um ein Viertel höher aus als normal, hier wurde der trockene September durch den überaus nassen November ausgeglichen, der Oktober war eher durchschnittlich. Beim Sonnenschein wies der Herbst mit 445,3 Stunden ein Plus von einem Drittel auf.

Wechselhafter Dezember mit Schmelzhochwasser

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Käfernest nach einem Befall in der ersten Schwärmwelle des Buchdruckers. (© F. Stahl, LWF)

Wie schon in den beiden Vorjahren war der Dezember zweigeteilt: erst winterlich kalt mit viel Schnee bis in die Niederungen, im Südosten mit einer bis zu 50 cm hohen Schneedecke und strengem Frost mit Lufttemperaturen unter –10 °C, mit Beginn des zweiten Monatsdrittels dann intensives Tauwetter mit Hochwasser. Die Schneemassen führten oft zu einzeln verteilten Kronenbrüchen auf der Fläche, gelegentlich aber auch zu nesterweisen und kleinflächigen Schäden; dies vor allem in jüngeren, undurchforsteten Beständen. Sturmtiefs um Weihnachten brachten örtlich orkanartige Böen, die bei den durchweichten Böden zu Würfen führten. Somit trifft eine hohe Buchdruckerpopulation im Frühjahr auf ein großflächiges Brutraumangebot! Nur durch eine konsequente Aufarbeitung des Kronenmaterials und der Überwinterungsbäume bis zum Frühjahr lässt sich eine Ausweitung verhindern. Mit 2,8 °C war der Dezember 2023 wieder, wie in den drei Vorjahren, deutlich zu mild (+3,4° zu 1961-90). Mit 125,0 l/m² fiel 66 % mehr Niederschlag als im Mittel. Die Sonne schien dafür mit 47,5 Stunden 9 % länger.

Zusammenfassung

Zum Ende des feuchten Frühjahrs 2023 waren die Wälder in Bayern noch gut wasserversorgt. Die Borkenkäfer schwärmten zwar spät, dafür aber lange und intensiv. Die heiß-trockene Sommerwitterung führte zunächst, insbesondere im Norden, zu akutem Trockenstress der Bäume. Unwetter mit Sturm- und Orkanböen beendeten diese Trockenperioden immer wieder. Der außergewöhnliche warm-trockene September brachte das Dickenwachstum vieler Bäume erneut zum Erliegen und der Buchdrucker konnte bis in Höhenlagen von 800 m ü. NN eine 3. Generation anlegen. Der extrem nasse November füllte die Bodenwasserspeicher dann wieder auf. Insgesamt wies 2023 häufige einzelne Witterungsextreme auf.

Literatur

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden