Markus Blaschke, Patrick Bilan, Heinz Bußler und Bernhard Förster

Artenvielfalt unter der Lupe – LWF aktuell 118

Seit der Neuausrichtung der Naturwaldreservats-Forschung im Jahr 2013 konzentriert sich ein erheblicher Teil der Artenerfassung auf die Repräsentationsflächen von 26 Schwerpunktreservaten. Dadurch können die Prozesse in den Naturwaldreservaten (NWR) genauer unter die Lupe genommen werden. Die erhobenen Daten erlauben mittlerweile auch eine Verschneidung zwischen den mehrfach seit 1978 erhobenen waldkundlichen Parametern und ökologischen Faktoren einerseits und den nachgewiesenen Arten der Bodenvegetation, der xylobionten Käfer und der Schnecken andererseits.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Totholz. (Foto: M. Blaschke, LWF)

Artenzahlen mit hohen Schwankungen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Bayern hat derzeit 165 Naturwaldreservate. (Grafik: LWF)

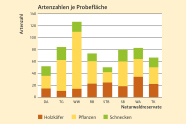

Dabei ist zwischen den Artenzahlen der drei Artengruppen auf den einzelnen Probekreisen zunächst keine Korrelation zu erkennen. So hat die vergleichsweise schnecken- und pflanzenartenarme Fläche im NWR Stückberg eines der vielfältigsten Käfervorkommen zu bieten. Die extrem hohe Gesamtartenzahl im NWR Wettersteinwald beruht auf der Vielfalt der Vegetation.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Pochkäfer. (Foto: H. Bußler, LWF)

Naturwaldreservate im Rahmen der Schwerpunktuntersuchungen von 2013 bis 2015

| Naturwaldreservat | Waldgesellschaft und Wuchsbezirk | Hauptbaumarten [% der Grundfläche] |

|---|---|---|

| Dreiangel (DA) | Eschen-Ulmen-Auwald 12.1 Donauried | Esche (71) Bergahorn (19) |

| Totengraben (TG) | Carbonat-Bergmischwald der Alpen 15.5 Mittlere Bayerische Kalkalpen | Buche (54), Fi (26) |

| Wettersteinwald (WW) | 15.8 Karwendel und Wettersteinmassiv Subalpiner Carbonat-Fichtenwald Carbonat-Lärchen-Zirbenwald | Fichte (87), Tanne (11) Zirbe (83), Fichte (16) |

| Rehberg (RB) | Bergland-Waldmeister-Buchenwald 11.2 Östlicher Vorderer Bayerischer Wald | Fichte (53), Tanne (24) |

| Stückberg (STB) | Bergland-Hainsimsen-Buchenwald 10.4 Innerer Oberpfälzer Wald | Buche (69), Fichte (30) |

| Schlossberg (SB) | Artenreicher Laubmischwald/ 3.2 Hohe Rhön | Buche (60) Esche (20) |

| Wildacker (WA) | Artenreicher Laubmischwald/ 4.1 Nördliche Fränkische Platte | Buche (58) Eiche (17) |

| Turmkopf (TK) | Eschen-Buchenwald 12.7 Mittelschwäbisches Schotterriedelund Hügelland | Buche (29) Esche (26) |

Tabelle 1: Naturwaldreservate im Rahmen der Schwerpunktuntersuchungen von 2013 bis 2015

Noch dominieren die Pflanzen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Artenzahlen für Schnecken, Pflanzen und xylobionte Käfer auf den Probeflächen. (Grafik: LWF)

Höhenlage und Temperatur steuern bei allen Artengruppen die Gemeinschaften

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Anzahl der nachgewiesenen Arten in Abhängigkeit von der Zahl der Probeflächen. (Grafik: LWF)

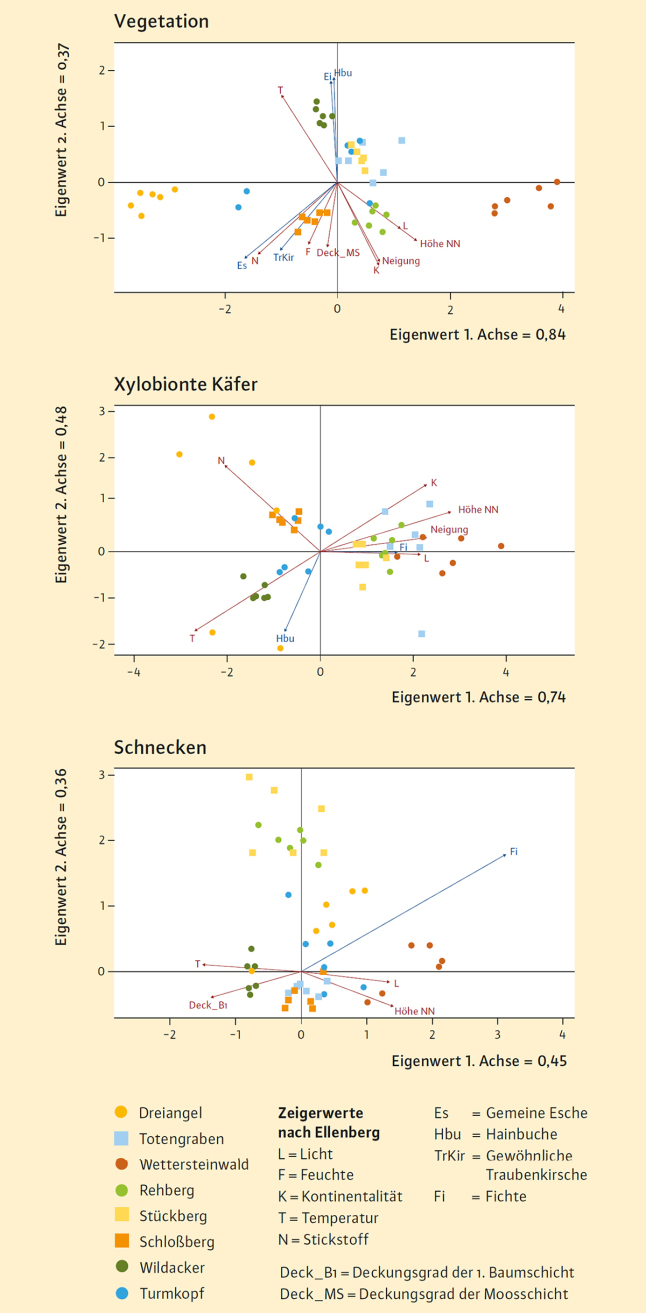

Für alle drei Artengruppen ergab sich als zentrale erste Achse ein Gradient, der sich gut mit der Höhenlage und der jährlichen Durchschnittstemperatur der Flächen erklären lässt. So finden sich alle Punkte für das höchstgelegene Naturwaldreservat Wettersteinwald im rechten Teil der Grafiken. Das an der Donau am tiefsten gelegene Naturwaldreservat Dreiangel liegt bei den xylobionten Käfern und der Vegetation ganz links. Dagegen zeigt sich bei den Schnecken eine etwas andere Verteilung, so dass das NWR Dreiangel sich im Zentrum wiederfindet. In ähnlicher Weise ist bei den xylobionten Käfern und den Schnecken auch der Anteil der Fichten auf den Probekreisen erkennbar. Bei der Vegetation fällt zunächst auf, dass sich die Probekreise reservatsweise sehr dicht gruppieren. Eine Ausnahme stellt das NWR Turmkopf dar, dessen Repräsentationsfläche sich auf zwei Schotterterrassen und dem dazwischen liegenden Steilhang befindet. Darin zeigt sich die enge Bindung der Pflanzengemeinschaften an den Standort.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Eine Flugfensterfalle im Bestand. (Foto: M. Blaschke)

Ähnlichkeitsanalyse für Vegetation, Xylobionte Käfer und Schnecken

Abb. 7: Ähnlichkeitsanalyse mit Hilfe der Entzerrten Korrespondenzanalyse (DCA) für die drei Artengruppen Vegetation, Xylobionte Käfer und Schnecken. (Grafik: LWF)

Zusammenfassung

Waldlaboratorien unter freiem Himmel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: LWF-Mitarbeiter Martin Högl saugt Mulm aus einer Höhle in einer Alteiche, um Mulmhöhlenbewohner nachzuweisen. (Foto: V. Binner)

Die »Urwälder von morgen«: Am 10. August 1982 wurden die Naturwaldreservate in das Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) aufgenommen. Damit wurden sie zu einer eigenständigen Schutzgebietskategorie aufgewertet. Heute verfügt Bayern über 164 Naturwaldreservate mit 7.514 Hektar – ein flächendeckendes Netz in Staatwald, Privat- und Kommunalwald.

Aufgabe und Ziel: Ziel der Naturwaldreservate ist, möglichst alle in Bayern vorkommenden natürlichen Waldgesellschaften und ihre Standorte zu repräsentieren, um deren natürliche Entwicklung zu erforschen und Erkenntnisse und Strategien für die naturnahe Forstwirtschaft im Zeichen des Klimawandels zu gewinnen. Hierfür sind Naturwaldreservate hervorragende Freilandlaboratorien: Wo sonst nirgends lassen sich in Naturwaldreservaten die Einflüsse des Klimawandels auf die natürlichen Konkurrenzverhältnisse zwischen den Baumarten beobachten.

Forschung: Die langfristige Betreuung der Naturwaldreservate ist der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) übertragen. Sie koordiniert die wissenschaftlichen Arbeiten, führt eigene Forschungen durch und veröffentlicht Forschungsergebnisse.

www.lwf.bayern.de/biodiversitaet/naturwaldreservate/index.php

Literatur

- Blaschke, M.; Endres, U.; Förster, B.; Bußler, H. (2016): 6000 m² Naturwaldreservat im Fokus – Welche Beziehungen können Artengruppen in nicht bewirtschafteten Laubmischwäldern aufzeigen? Waldökologie, Landschafsforschung und Naturschutz, 15, S. 57–68

- Blaschke, M.; Endres, U. (2012): Bayerische Naturwaldreservats- Forschung auf »neue« Füße gestellt. LWF aktuell, 91, S. 43–45

- Bußler, H.; Walentowski, H.; Blaschke, M. (2015): Boreo-montane Reliktarten im Naturwaldreservat »Wettersteinwald« (Coleoptera xylobionta). NachrBl. Bayer. Ent. 64(3/4), S. 83–85

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Markus Blaschke

- Dr. Heinz Bußler

- Dr. Bernhard Förster

- Patrick Bilan