Schutzwaldmanagement

Diese Schutzfunktionen zu erhalten, ist Aufgabe der Schutzwaldpflege, ihre Wiederherstellung Aufgabe der Schutzwaldsanierung. In Bayern werden diese zwei Aufgabenfelder unter dem Begriff Schutzwaldmanagement zusammengefasst.

Erfassung

Objektschutzwald (Foto: F. Binder)

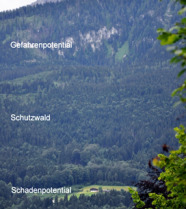

Erstmals in Bayern wurden dabei Gefahrenhinweiskarten anderer Behörden in einem Geoinformationssystem für den Schutzwald zusammengefasst, mit Informationen zum standörtlichen Potential verschnitten und für die Planung von Maßnahmen im Schutzwald ausgewertet. Auf Grundlage moderner Geoinformationstechniken und Modellierungen sind wir dabei Schutzwald unabhängig von terrestrischen Begängen zu detektieren. Als Ergebnis entsteht eine Schutzwaldhinweiskarte.

Verjüngungsökologie

Bei großen Schadereignissen reicht die „Bevorratung“ an herkunftsgerechten Containerpflanzen nicht aus und Schadflächen können nicht sofort wieder aufgeforstet werden. Um einer Verunkrautung der Schadflächen entgegenzuwirken, bieten sich Saaten, Sämlingspflanzen (wurzelnackt, Quelltopf) und Kleinballenpflanzen an. In einem Versuch wird der Frage nachgegangen, ob sich Sämlinge für eine Wiederaufforstung eignen. Die Sämlinge der Baumarten Fichte, Lärche, Tanne, Bergahorn und Buche wurden hierbei auf Quelltöpfen und in Quickpots herangezogen und anschließend auf einer Windwurffläche verbracht. Die Entwicklung der Verjüngung wird in den nächsten Jahren wissenschaftlich begleitet.

Die Ungunst des Klimas und der Topographie erschwert die Verjüngung unserer Gebirgs- und Schutzwälder. Wir gehen der Frage nach, welche Faktoren für die Entwicklung unserer Baumarten von Bedeutung sind. Wie lange es dauert bis der "neue" Gebirgswald Schutzfunktionen übernehmen kann und welche Baumarten am bestem mit diesem rauhen Klima zurechtkommen. Die Ergebnisse fließen in die Schutzwaldsanierung und Schutzwaldpflege ein.

Pflege

Sanierung

Auf steilen Hängen im Hochgebirge verhindert Schneegleiten das Ankommen und die Entwicklung der Verjüngung. Technische Schutzmaßnahmen können das Schneegleiten verhindern und die Verjüngung im Schutzwald oder auf Freiflächen erfolgreich unterstützen. Wir kennen die Möglichkeiten einer technischen Verbauung, können Sie beraten und denken über Neuentwicklungen nach.

Links

Aktuell & empfohlen

Klimawandel

Veränderung des Tangelhumus in den bayerischen Kalkalpen

Steigende Temperaturen beschleunigen den Abbau des alpinen Tangelhumus, besonders in Fichtenbeständen und auf Kalamitätsflächen. Standorte mit geringer Humusauflage sind besonders gefährdet. Der Humusschutz muss daher bei der Bewirtschaftung oberste Priorität haben. Mehr

Fernerkundung

Natürliche Störungen als Risikofaktor für Schutzwälder

Fernerkundungsdaten wurden genutzt, um das Störungsrisiko für Gebirgswälder zu kartieren. In den bayerischen Alpen sind Wind- und Borkenkäfergefahr hoch, während das Feuerrisiko gering bleibt. Das höchste Risiko für Schutzwälder liegt im äußersten Westen und Osten der Alpen. Die Risikokarten unterstützen die Waldbewirtschaftung und sind online verfügbar. Mehr

Zielkonflikte im Schutzwald

Alpenbock und Dreibeinbock

Rund 60% des Bergwaldes in den Bayerischen Alpen sind mit Schutzfunktionen belegt, und im Grundsatz gilt: Der stabile, naturnahe Wald erfüllt diese Schutzfunktionen am besten. Dass es dennoch zu Zielkonflikten zwischen den Belangen des Naturschutzes und denjenigen des Naturgefahrenschutzes kommt, liegt an der gegenläufigen Bewertung lichter und offener Strukturen. Mehr