LWF aktuell 154

Fotofallen zeigen saisonale Raumnutzung von Schalenwild im Bergwald

von Hendrik Edelhoff, Dominik Dachs und Wibke Peters

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Fotofallen wie hier im Bergwald liefern wertvolle Hinweise zur Raumnutzung und Aktivität von Wildtieren (© H. Edelhoff, LWF)

Die Lebensräume in Gebirgen und Bergwäldern verändern sich im Jahresverlauf deutlich, vor allem aufgrund von meteorologischen Faktoren wie Schneehöhe und Temperatur.

Diese Veränderungen wirken sich auch auf das Nahrungsangebot für Wildtiere aus und beeinflussen so deren saisonale Lebensraumnutzung. Je nach Lebensraumausstattung und Witterung kann sich der Zeitpunkt, an dem sich Aktivität und Raumnutzung von Wildarten mit unterschiedlichen ökologischen Bedürfnissen im Jahresverlauf verändern, ebenfalls unterscheiden. Ein umfassendes Verständnis dieser Zusammenhänge stellt eine wichtige Grundlage für das Wildtiermanagement dar. Beispielsweise könnte die Kenntnis des Zeitpunkts, zu welchem die Tiere ihre Winterlebensräume aufsuchen, ein wichtiger Baustein für die Ableitung von zukunftsorientierten, effektiven Managementstrategien sein.

Gerade in schwer zugänglichen Bergwaldregionen sind Fotofallen eine gute Möglichkeit, Veränderungen in der Lebensraumnutzung zu erfassen. Darüber hinaus können so die Nutzungsschwerpunkte zu unterschiedlichen Jahreszeiten ermittelt und die Variabilität der Raumnutzung der Wildarten in einem Gebiet bestimmt werden.

Ziel dieser Studie ist es, die saisonalen Aufenthaltsmuster von Gams (Rupicapra rupicapra), Rotwild (Cervus elaphus) und Rehwild (Capreolus capreolus) in zwei Untersuchungsgebieten des bayerischen Alpenraums durch den Einsatz von Fotofallen zu erfassen. Anhand von beschreibenden Statistiken wie der Anzahl genutzter Fotofallenstandorte und der an diesen Standorten ermittelten Auftrittshäufigkeit der jeweiligen Wildart werden die Hauptverbreitungsschwerpunkte und deren jahreszeitliche Verschiebungen dargestellt. Zur Überprüfung der Plausibilität des Fotofallenmonitorings wurden zusätzlich die Ergebnisse einer flächigen Losungssammlung in beiden Gebieten herangezogen und beide Datensätze verglichen.

Fotofallenmonitoring im Chiemgau und Karwendel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

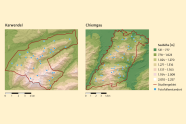

Abb. 2: Übersicht der Verteilung der Fotofallenstandorte in den beiden Projektgebieten Karwendel (links) und Chiemgau (rechts) (© LWF)

Auswertung der Bilddaten

Im Untersuchungszeitraum entstanden über 180.000 Auslösungen (Bilder) durch Wildtiere. Alle Bilder wurden zunächst nach Wildart klassifiziert. Um vergleichbare Daten zu erhalten – auch bei unterschiedlich langer Verweildauer einzelner Tiere vor der Kamera – wurden alle Aufnahmen derselben Wildart innerhalb eines Zeitfensters von fünf Minuten, unabhängig von Alter oder Geschlecht, als ein einziges Ereignis gewertet. Die effektive Laufzeit der Kameras, also die Zeiträume, in denen sie tatsächlich aktiv waren, haben wir mithilfe der integrierten Zeitrafferfunktion bestimmt. Auf diese Weise konnten wir davon ausgehen, dass die Kameras an jedem Tag, an dem ein automatisch erstelltes Bild vorlag, auch Wildtiere erfassen konnten. Gleichzeitig ließ sich so auch erkennen, an welchen Tagen die Kameras durch Schnee verdeckt waren. In Summe waren die 73 Fotofallen an 56.752 »Kameratagen« aktiv.

Wie oft tritt welche Wildart auf?

Der mithilfe von Fotofallendaten erhobene »Relative Abundanz Index« (RAI) ist ein bewährter Weiser zur Abschätzung der Häufigkeit von Wildtieren in einem bestimmten Gebiet. Dabei wird jedoch nicht die absolute Anzahl an Individuen bestimmt. Vielmehr handelt es sich beim RAI um den Quotienten aus der Anzahl an unabhängigen Kameraauslösungen (Ereignisse, s.o.) und der effektiven Laufzeit standardisiert auf 100 »Kameratage«. Der Relative Abundanz Index leitet sich somit aus der Detektionsrate ab und ist ein Maß für die Häufigkeit, mit der einzelne Arten in den Fotofallendaten erscheinen. Dieser Index kann – je nach berücksichtigter räumlicher und zeitlicher Ebene – als Hinweis neben der relativen Häufigkeit einer Tierart (Abundanz) auch Hinweise zu Aktivität und Raumnutzungsintensität liefern.

Wird der RAI für ein Gesamtgebiet über einen längeren Zeitraum an allen Fotofallenstandorten betrachtet, repräsentiert er die relativen Unterschiede in der Häufigkeit verschiedener Wildarten. Im Karwendel war die häufigste Wildart das Gamswild (durchschnittlich 17,3 Ereignisse pro 100 Kameratage), gefolgt vom Rotwild (7 Ereignisse pro 100 Tage) und Rehwild (2,2 Ereignisse pro 100 Tage). Umgekehrt verhielt es sich im Chiemgau, wo das Rehwild fast neun Ereignisse pro 100 Tage Kameralaufzeit generierte. Gamswild folgte mit vier Ereignissen und Rotwild mit drei Ereignissen pro 100 Tage Kameralaufzeit.

Durch den Vergleich des RAI an mehreren Standorten innerhalb eines festgelegten Zeitraums ergibt sich die Möglichkeit, Rückschlüsse auf den Anstieg der Wildaktivität zu ziehen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Anzahl der Standorte, die während des Zeitraums tatsächlich Tiere erfassen konnten, konstant bleibt. Auf räumlicher Ebene zeigt der pro Standort berechnete RAI-Wert zudem, welche Standorte stärker frequentiert werden und somit eine höhere räumliche Nutzungsintensität aufweisen. Diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen des RAI ermöglichen es, eine quantitative Einschätzung der Präsenz und Aktivität der einzelnen Wildarten in den untersuchten Gebieten vorzunehmen.

Veränderungen im Jahresverlauf

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

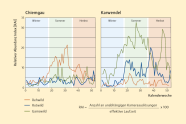

Abb. 3: Veränderung in der relativen Häufigkeit (Anzahl Ereignisse in 100 effektiven Kameratagen) pro Wildart und Untersuchungsgebiet. Die RAI-Werte wurden jeweils für die Kalenderwoche berechnet, um Veränderungen im Jahresverlauf darzustellen. Die basierend auf den Daten definierten saisonalen Haupt-Zeiträume sind farblich hinterlegt. (© LWF)

Die Zeitreihen in Abbildung 3 verdeutlichen die Veränderungen der RAI-Werte im Jahresverlauf. Die saisonalen Änderungspunkte unterscheiden sich zum einen zwischen den einzelnen Wildarten, aber auch zwischen den beiden Gebieten. Im Chiemgau zeigte das Rehwild auch im Jahresverlauf die höchsten RAI-Werte, mit einem deutlichen Anstieg im Frühjahr (KW 16), gefolgt von einem allmählichen Rückgang ab KW 32 (Abbildung 3). Sowohl Gams- als auch Rotwild waren hier eher konstant und auf einem niedrigeren Niveau aktiv, ohne ausgeprägte saisonale Höhepunkte bzw. Zu- oder Abnahmen. Im Karwendel war das Gamswild die Art mit der höchsten relativen Abundanz. Bereits im Frühjahr, zwischen KW 12 und 17, stieg die Aktivität des Gamswilds deutlich an. Das Rotwild zeigte im Karwendel eine deutlichere Saisonalität, mit einem Veränderungspunkt um die 17. Kalenderwoche. Im Herbst, zwischen KW 36 und 40, wurden weitere Änderungspunkte festgestellt, nach denen die RAI-Werte bei Rot- und Gamswild wieder abnahmen. In beiden Gebieten, jedoch weniger ausgeprägt im Chiemgau, gab es zusätzlich einen Höhepunkt in der Aktivität des Rotwilds sowie später beim Gamswild im Herbst. Diese Ausschläge sind auf die Brunftzeit zurückzuführen, die in diesen Zeiträumen bei den beiden Arten stattfindet. Rehwild war im Karwendel hingegen deutlich seltener und zeigte über das Jahr hinweg eine niedrige Aktivität auf Basis der RAI-Werte.

Für den Vergleich der räumlichen Auswertungen wurden einheitliche Zeiträume festgelegt, zwischen denen die meisten Änderungen in den RAI-Werten aller Wildarten in beiden Gebieten auftraten. Basierend auf den beobachteten Mustern wurden für die weiteren Auswertungen drei wesentliche saisonale Abschnitte definiert, innerhalb derer die RAI-Werte vergleichsweise konstant blieben: Winter (1. Januar – 30. April), Sommer (1. Mai – 31. August) und Herbst (1. September – 31. Dezember).

Schwerpunkte und Dynamiken in der Raumnutzung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

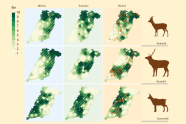

Abb. 4: Saisonale Veränderungen in der Raumnutzungsintensität aller drei Schalenwildarten im Karwendel in 10 Klassen (Bins). Die Raster basieren auf hochgerechneten saisonalen RAI-Werten, die für jeden Fotofallenstandort ermittelt wurden. Für die Überprüfung des Modells sind die Ergebnisse einer Losungssammlung im Herbst 2018 (braune Punkte) hinzugezogen worden. Tier-Illustrationen: Ferran Sayol (Gams, Reh), Steven Traver (Rotwild), phylopic.org

Im Karwendel veränderten die Gämsen ihre Aufenthaltsorte im Jahresverlauf deutlich (Abbildung 4). Im Gegensatz dazu wurde im Chiemgau eine hohe Überlappung der Hauptverbreitungsgebiete der Gams zwischen den drei saisonalen Zeitfenstern beobachtet (Abbildung 6). Im Chiemgau konnten dagegen deutlichere Verschiebungen in der Raumnutzungsintensität des Reh- und Rotwilds zwischen den drei saisonalen Ausschnitten beobachtet werden – beim Rehwild wurden auch kleinere Verschiebungen der Raumnutzung in die Hochlagen während des Sommers verzeichnet. Im Karwendel war das Rehwild ganzjährig auf den gleichen Flächen in den tieferen Waldlagen präsent, die insgesamt nur einen kleineren Anteil des Gebiets ausmachten. Beim Rotwild gab es gerade zwischen Sommer und Winter eine größere Umverteilung auf unterschiedliche Flächen in beiden Untersuchungsgebieten. Die Raumnutzungsschwerpunkte im Winter lagen dabei meistens um die offenen Fütterungen oder Wintergatter innerhalb der Untersuchungsgebiete bzw. deren unmittelbarer Umgebung.

Hohe Übereinstimmung von Raumnutzung und Losungsfunden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Saisonale Veränderungen in der Raumnutzungsintensität aller drei Schalenwildarten im Chiemgau in 10 Klassen (Bins). Die Raster basieren auf hochgerechneten saisonalen RAI-Werten, die für jeden Fotofallenstandort ermittelt wurden. Für die Überprüfung des Modells sind die Ergebnisse einer Losungssammlung im Herbst 2018 (braune Punkte) hinzugezogen worden. Tier-Illustrationen: Ferran Sayol (Gams, Reh), Steven Traver (Rotwild), phylopic.org

Während des Untersuchungszeitraums war im Chiemgau das Rehwild an 22 % der Fotofallenstandorte in allen drei Saisons präsent. Das Gamswild war an 12 % der Standorte dauerhaft sichtbar, während das Rotwild nur an 7 % der Standorte konstant beobachtet wurde. Bei allen drei Wildarten zeigte sich also eine Nutzungsänderung an über zwei Dritteln der Standorte im Jahresverlauf: Rehwild an 76 %, Rotwild an 83 % und Gamswild an 66 %. Die verbleibenden Standorte wurden über alle Jahreszeiten hinweg von der jeweiligen Wildart gar nicht genutzt. Im Karwendel waren Reh- und Rotwild nur an 9 % der Fotofallenstandorte kontinuierlich präsent, Gamswild hingegen an 15 % der Standorte. Innerhalb der saisonalen Abschnitte im Untersuchungszeitraum änderte sich die Nutzung an 53 % der Standorte bei Rehwild, an 81 % bei Rotwild und an 78 % bei Gamswild, wobei die übrigen Standorte über alle Jahreszeiten hinweg dauerhaft ungenutzt blieben.

Darüber konnten wir feststellen, dass das Rehwild in beiden Gebieten eine vergleichsweise standorttreue räumliche Präsenz aufwies (Abbildung 7). Insbesondere im Chiemgau waren die Occupancy-Werte durchgängig hoch (meist über 0.7). Das heißt, die Nutzungsschwerpunkte verändern sich nur teilweise saisonal (siehe Abbildung 6): an um die 60% der Standorte war fast immer Rehwild nachweisbar. Im Vergleich zu den räumlichen Nutzungsschwerpunkten über mehrere Jahre (Abbildung 4) variiert das Rehwild im Karwendel in seiner räumlichen Präsenz saisonal stärker. Vor allem mit niedrigeren Werten im Winter und Herbst – etwa im Herbst 2020 mit einer naiven Occupancy-Rate von nur 0.22 – was auf eine saisonale Verlagerung oder geringere räumliche Präsenz hinweist (Abbildung 7).

Konstanz und Variabilität in der Raumnutzung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Die Farbskala der Kacheln gibt die naive Occupancy-Rate an (Anteil Fotofallenstandorte mit mindestens einem Nachweis). Diese wurde für alle drei Schalenwildarten innerhalb der beiden Untersuchungsgebiete aufgeteilt nach saisonalen Abschnitten in den Jahren 2018 bis 2020 berechnet (im Winter 2018 fand das Monitoring noch nicht statt). Die Zahlen innerhalb der Kacheln geben den relativen Anteil an Standorten an, die sich im Vergleich zur zurückliegenden Saison in ihrer Nutzung geändert haben. Tier-Illustrationen: Ferran Sayol (Gams, Reh), Steven Traver (Rotwild), phylopic.org

Die bereits über die räumlichen Nutzungsschwerpunkte festgestellten saisonalen Schwankungen beim Rotwild in beiden Gebieten zeigen sich auch in den Occupancy-Raten: Die Veränderungen von Sommer zu Herbst waren dabei am geringsten und an über 50 % der Standorte blieb Rotwild weiterhin präsent (Abbildung 7). Insbesondere im Winter sank die naive Occupancy-Rate aber teils deutlich (z. B. auf um die 0.32 in mehreren Wintern). Diese Veränderungen deuten auf eine ausgeprägte Saisonalität der Raumnutzung hin, vermutlich beeinflusst durch Migration und Verlagerung der Einstände in die Wintergatter oder an die offenen Fütterungen. Gleichzeitig ließ sich im Winter 2020 im Chiemgau eine erhöhte naive Occupancy-Rate verzeichnen und beobachten, dass im Vergleich zum vorherigen Herbst 68 % der Standorte weiter genutzt wurden. Dies könnte zum Beispiel auf eine Variabilität in der Anzahl an außenstehenden Individuen abseits der Fütterungen unter verschiedenen Witterungsbedingungen hinweisen.

Gamswild war insgesamt am konstantesten im Karwendel vertreten, mit durchweg hohen Occupancy-Werten über alle Jahre und Jahreszeiten hinweg (naive Occupancy-Rate lag meist über 0.7). Auch hier zeigte sich, dass die Nutzungsschwerpunkte sich zwar saisonal verändern, aber an über 60 % der Standorte im Gebiet war fast immer Gamswild nachweisbar. Im Chiemgau hingegen war Gamswild auf der Fläche räumlich seltener vertreten und zeigte ebenfalls Schwankungen zwischen den Saisons und Jahren, etwa mit niedrigeren naive Occupancy-Raten um 0.3–0.5 im Jahr 2018.

Rückschlüsse für das Wildtiermanagement

Besonders beim Reh- und Gamswild zeigten sich deutliche Unterschiede in der Raumnutzung zwischen den beiden untersuchten Gebieten. So bevorzugte das Gamswild in beiden Gebieten höher gelegene und steilere Regionen. Die ausgeprägteren saisonalen Veränderungen waren jedoch nur im Karwendel festzustellen, was auf eine stärkere Anpassung an die topographischen und klimatischen Bedingungen dieses Gebiets hinweisen könnte. Das Gamswild scheint somit flexibel auf die unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Höhenlagen zu reagieren. Im Gegensatz dazu zeigte das Rehwild im Chiemgau, einem Gebiet mit geringerer Höhenamplitude, aber höherem Waldanteil, stärkere saisonale Veränderungen in der Raumnutzung als im Karwendel. Diese Erkenntnisse sind auch für das jagdliche Management relevant, da saisonale Wanderungen zwischen Sommer- und Wintereinständen genutzt werden können, um gezielt in die Populationen eingreifen zu können.

Auch im Zusammenhang mit der Waldverjüngung und der Vermeidung von Wildschäden ist die Kenntnis der saisonalen Raumnutzung unerlässlich. Besonders in den verbisssensiblen Jahreszeiten, wie Spätwinter und Frühsommer, können sich Nutzungsschwerpunkte einzelner oder mehrerer Schalenwildarten konzentrieren, was durch die Fotofallen erfasst werden kann.

Herausforderungen und Einflussfaktoren bei der Fotofallenerfassung

Abb. 8: Im Alpenraum, wie hier im Chiemgau, treffen viele Interessen (Wildtiere, Schutzwald, Erholungssuchende) aufeinander. Ein besseres Verständnis der Raumnutzung unserer Wildarten kann entscheidend dazu beitragen, Raumnutzungskonflikte zu vermeiden (© K. Schreiber)

Bei der Interpretation der Ergebnisse und Daten ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass sich die Wildarten nicht nur innerhalb der beprobten Gebiete umverteilen, sondern auch ab- und zuwandern können. Auch ist die räumliche Projizierung stark von den Standorten der Fotofallen und deren effektiven Laufzeiten abhängig. Liegen zum Beispiel Kameras im Winter unter dem Schnee, liefern sie keine räumliche Information zur Wildverteilung in dem Zeitraum und können daher bei der flächigen Vorhersage keine Information beitragen. Tiefergehende Analysen sollten zukünftig auch den Einfluss verschiedener Umweltfaktoren (sowohl natürliche als auch anthropogene Faktoren) auf die Erfassungswahrscheinlichkeit sowie Raumnutzung der Wildarten betrachten und damit zu einem besseren Verständnis über die ökologischen Prozesse, die den saisonalen Veränderungen zu Grunde liegen, beitragen.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Hendrik Edelhoff

- Dominik Dachs

- Wibke Peters