LWF aktuell 149

„Gras–Maus–Aus" Immer noch ein Thema?

von Cornelia Triebenbacher

Die jährlichen Meldungen von Mäuseschäden an Kulturflächen gehen in den letzten Jahren im Trend immer weiter zurück. Sind die forstschädlichen Kurzschwanzmäuse also kein Problem mehr? Keineswegs: Im Winter 2023/24 kam es lokal auf Kulturflächen zu erheblichem Fraß durch Erd-, Feld- und Rötelmäuse.

Mäuseschäden im Laufe der Zeit

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

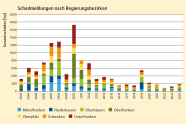

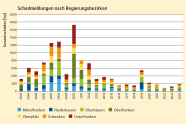

Abb. 1: Überblick über gemeldete Schäden durch Erd-, Feld- und Rötelmäuse an Jungpflanzen in Bayern in den Regierungsbezirken. (© LWF)

Vom Ende der 1940er Jahre bis in die 1960er waren hohe Mäusepopulationen ein forstlich hochrelevantes Thema (Frank 1952). Großflächige Kahlhiebe aufgrund von Reparationszahlungen und für den Wiederaufbau zerstörter Häuser und Infrastruktur führten zu starker Vergrasung und einer damit einhergehenden Zunahme der Mäusepopulationen. Lange und kalte Winter – oft mit Schneelage bis in das zeitige Frühjahr hinein – verstärkten die Schäden durch Mäuse. Mit der Abkehr von der Kahlschlagwirtschaft hin zu langfristigen und natürlichen Verjüngungsmethoden und zunehmend wärmeren Wintern gingen die Mäuseschäden kontinuierlich zurück. Stärkere Schadjahre sind seitdem i. d. R. auf Jahre nach einer Buchenmast (wie nach 2006 und 2009) beschränkt oder kommen zumeist im Kontext mit umfangreichen Pflanzungen nach großflächigen Sturm- und Borkenkäferschäden vor (2019). Allerdings schlagen sich die tatsächlich entstandenen Schäden nicht immer in den Waldschutzmeldungen nieder (Abbildung 1). Dafür gibt es vielfältige Gründe: Zum einen nimmt mit zunehmender Reviergröße die Wahrscheinlichkeit ab, Schäden rechtzeitig zu entdecken; zum anderen hat die Toleranz für durch Mäuse verursachte Schäden zugenommen – eine Folge der konsequenten Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes, auch im Hinblick auf die Zertifizierung und vermutlich der Verschärfung der Anwendungsbestimmungen zugelassener Rodentizide. Zudem hat sich die Definition der zu meldenden Schäden im Laufe der Jahre geändert. Früher wurden oft ganze Kulturflächen gemeldet, heute sind sie auf die Baumartenanteile der Kulturflächen reduziert. Doch auch wenn die Schadflächensummen eher auf einem niedrigen Niveau verharren, kann Mäusefraß für eine konkrete Verjüngungsfläche bzw. lokal für einen Forstbetrieb sehr bedeutend sein.

Abb. 2a: Rötelmaus (© C. Josten, LWF)

Abb. 2b: Feldmaus (© H.-J. Fünfstück)

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

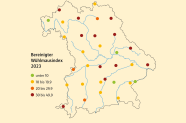

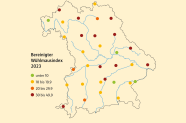

Abb. 3: Bereinigter Wühlmausindex des Mäusemonitorings der LWF. (© LWF)

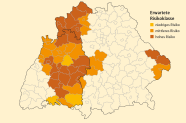

Seit 2013 schwanken die gemeldeten Mäuseschäden zwischen etwa 100 und 500 ha gegenüber bis zu 2.000 ha in früheren Jahren. Grundsätzlich treten Schäden eher lokal auf, da Kulturen auch nur lokal begründet werden und nicht immer und überall optimale Lebensbedingungen für die Kurzschwanzmäuse herrschen. Jedoch sind deren Populationsschwankungen überregional spürbar (Bäumler 1990, Schindler 1959). Die überregionale Überwachung der Kurzschwanzmäuse anhand des Monitorings der LWF gibt Hinweise auf potenzielle Gefährdungen durch die Mäuse. So zeigte der bereinigte Wühlmausindex (Besatz an Kurzschwanzmäusen in 100 Fallennächten abzgl. Fehlfunktionen und Beifängen) von 20,9 im Herbst 2023 bayernweit hohe Mäusepopulationen an (Abbildung 3). Ab einem Wert von 10 ist mit erheblichen Schäden zu rechnen. Wenig überraschend nahmen die Beratungsfälle und gemeldeten Schäden im ausgehenden Winter 2024 deutlich zu.

Aktuelle Situation

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Fraßschäden durch Erd- und Feldmäuse im Winter 2023/2024 an Wurzeln bzw. am Stammfuß junger Buchen. (© C. Abtmaier, AELF Regensburg)

Um einen Überblick über aktuelle überregionale Populationsgrößen und damit über das Gefährdungspotential zu erhalten, findet seit Mitte Oktober das Mäusemonitoring an 30 Standorten (32 in 2023) im Raster von ca. 50x50 km über Bayern verteilt statt. Über die Ergebnisse liegen uns zum Redaktionsschluss noch keine Angaben vor. Die Ergebnisse werden Anfang November über unseren Newsletter „Blickpunkt Waldschutz" veröffentlicht.

Zeigt sich örtlich ein erhöhtes Populationsniveau, sind Mitte November Gegenmaßnahmen einzuleiten. Kontrollieren Sie dazu Ihre gefährdeten Kulturen!

Folgen erhöhter Mäusepopulationen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Darstellung des bereinigten Wühlmausindex an den 32 Monitoringstandorten der LWF in 2023. (© LWF)

Im Herbst und Winter, wenn bevorzugte Nahrung wie Gräser, Kräuter und Samen knapp werden, fressen Kurzschwanzmäuse oberirdisch an der Rinde oder unterirdisch an den Wurzeln junger Waldbäume. Je nach Stärke des Fraßes sterben die Pflanzen ab. Kurzschwanzmäuse können sowohl in Laub- als auch in Nadelholzkulturen erhebliche Schäden anrichten, die bis hin zum Totalausfall führen. Dabei bevorzugen sie grundsätzlich Laubgehölze. Dadurch wird nicht nur die Wiederbewaldung mehrere Jahre zurückgeworfen. Die Konkurrenzverhältnisse können sich dadurch in Richtung der weniger befressenen Nadelhölzer verschieben. Dies alles führt neben ökonomischen Einbußen auch zu negativen Folgen bei Schutz- und Erholungsfunktionen der Wälder, bei der CO2-Bindung und dem Wasserrückhalt.

Von Mäusen übertragene Krankheiten

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

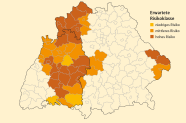

Abb. 6: Prognosekarte für humane Hantavirusinfektionen in Deutschland (© Umwelt-bundesamt Ausschnitt für Bayern und Baden-Württemberg)

Sowohl Kurzschwanz- als auch Langschanzmäuse spielen eine zentrale Rolle als Träger von zoonotischen (d. h. von Tier auf Menschen übertragbaren) Krankheitserregern. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Hantaviren und Borrelien, die Lyme-Borreliose verursachen können. So sind Hantavirus-Ausbruchsjahre zumeist Jahre mit starker Rötelmausvermehrung, die oft auf Jahre mit intensiver Buchenmast folgen.

Hohe Mäusepopulationen können das Risiko für das Auftreten von Krankheiten bei Menschen beeinflussen. Eine größere Anzahl von Wirten erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kontakt und Begegnung und damit die Übertragung von Krankheiten. Vermeiden Sie daher Kontakt zu Mäusen und deren Ausscheidungen. Bei Reinigung von Waldarbeiter- und Jagdhütten sowie beim Stapeln von Brennholz sollten Gummihandschuhe und FFP-3-Masken getragen werden. Selbst aufgewirbelter kontaminierter Staub kann als Infektionsquelle dienen.

Das Julius Kühn-Institut hat im Auftrag des Umweltbundesamtes eine Prognosekarte zur Vorhersage eines humanen Infektionsrisikos entwickelt. Sie wird jeweils im Herbst für das Folgejahr aktualisiert. Die Karte für 2024 zeigt Abbildung 6.

Bekämpfungswürdig ist nicht gleich bekämpfungsnotwendig

Idealerweise sollte eine Kontrolle der Kultur im Herbst nach den ersten Frösten stattfinden, wenn die Begleitvegetation abwelkt und damit die (Alternativ-)Nahrung der Mäuse wegfällt. Dann stellen die Mäuse ihre Nahrung auf die Rinde junger Bäumchen um. Oft brechen jedoch hohe Mäusepopulationen im Herbst aufgrund dann fehlender Nahrung von selbst zusammen. Lange warme Oktober/November verschieben diese Entwicklung – zumindest im Flachland – aber zunehmend in den Winter, so dass erste Schäden meist erst bei Schneelage oder strengeren Frösten auftreten. Eine Kontrolle der Kulturen sollte daher im Spätherbst und spätestens im Dezember/Januar erfolgen (Bäumler 1998). Weisen Erdlöcher, Laufgänge im Gras oder Schnee oder erste Fraßschäden an Kulturpflanzen auf eine hohe Mäusepopulation hin, bedarf es einer Prognose, um sich ein genaues Bild über die Lage zu machen und ggf. eine Behandlung zu begründen.

Eine Prognose kann mit Steckhölzern, der Lochtretmethode (bei Feldmäusen) bzw. durch eine gezielte Schadaufnahme erfolgen. Das Fangen der Mäuse mit Schlagfallen zu Prognosezwecken unterliegt gerade einer richterlichen Überprüfung und kann, solange keine Rechtssicherheit besteht, nicht empfohlen werden. Bei Steckhölzern liegt die Warnschwelle bei 20 % Nageschäden an den Steckhölzern nach spätestens 2 Wochen, bei der Lochtretmethode bei 2 wiedergeöffneten Löchern je 250 m² (8 Löcher je 1.000 m²). Sind bereits Schäden an der Kultur eingetreten, gilt die Kultur als bekämpfungswürdig, wenn bei mehr als 10 % von 100 Pflanzen auf der Fläche Schäden festgestellt und dokumentiert sind. Bevor man eine Behandlung in die Wege leitet, muss man sich (auch im Rahmen der Zertifizierung) noch die Frage stellen, ob die Fläche auch bekämpfungsnotwendig ist.

- Ist die Fläche mit besonders fraßgefährdeten Baumarten bestockt?

- Ist die Fläche stark vergrast (>50 %) oder ist sie aufgrund anderer Merkmale als Mäusehabitat geeignet?

- Ist das Bestockungsziel gefährdet?

- Grenzen weitere Mäusehabitate an die Verjüngungsfläche an?

Im Zeitraum zwischen November und Ende Februar ist eine Behandlung der Fläche mit Rodentiziden in weiten Bereichen erlaubt. Ausnahmen bilden Gebiete, die unter besonderen Schutz gestellt wurden. In FFH-Gebieten kann ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung beim zuständigen AELF gestellt werden. Vorlagen dafür und Arbeitshilfen zur Unterstützung der Waldbesitzenden zur Dokumentation finden Sie auf der Kleinsäugerseite der LWF.

Verwenden Sie geeignete Köderstationen. Damit erfüllen Sie mit einem Schlag eine große Anzahl an Auflagen der Anwendungsbestimmungen, die Aufwandsmenge kann deutlich reduziert werden und Sie sparen sich Zeit und Mühe bei der Kontrolle der Mittelannahme. Bei den Köderstationen ist es u. a. entscheidend, dass die Durchlassgröße nicht größer als 3,5 cm ist. Ältere Modelle der Theyson Köderstationen lassen sich mit einem speziellen Gummistopfen nachrüsten. Papier-, Ton- und Plastikrohre entsprechen nicht den Auflagen für Köderstationen, da sie nicht manipulationssicher sind. Papierrohre und Einwegköderstationen aus gepressten Sägespänen sind nicht witterungsresistent. Die Anwendungsbestimmungen zu den Rodentiziden finden Sie im Pflanzenschutzmittelverzeichnis unter www.bvl.bund.de

Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel

Alternative Gegenmaßnahmen sind meist nicht für eine kurzfristige Reduzierung und damit für die Vermeidung von akuten Schäden geeignet. Die Förderung natürlicher Feinde durch Aufstellen von Julen oder Belassen von Steinhaufen ist durch die stetige Entnahme von Mäusen durch die Beutegreifer nur auf längere Sicht wirkungsvoll. Fangwannen sind zur Bestandesregulierung von Mäusen nicht (mehr) zulässig, da die gefangenen Mäuse erheblichem Stress ausgesetzt sind und keine gezielte Tötung erfolgt. Sie gelten als Lebendfangmethode, die mit erheblichen Auflagen behaftet ist. Auch ist sie hinsichtlich des Gesundheitsschutzes bedenklich, da ein Kontakt mit den Mäusen und deren Ausscheidungen sehr wahrscheinlich ist.

Wuchshüllen können bei korrekter Ausbringung (fester Halt und unterer Rand mindestens 1 cm in den Boden eingedrückt) Schäden durch oberirdisch fressende Erd- und Rötelmäuse verhindern; jedoch bieten sie bei unterirdisch fressenden Feld- und Schermäusen keinen Schutz. Waldbauliche Maßnahmen wären z. B. eine Vermeidung bzw. Reduzierung der Grasvegetation durch Vorwald oder Beimischung schnellwachsender Baumarten. Die Verwendung weniger fraßgefährdeter Baumarten ist ebenfalls möglich; allerdings lässt sich bei Douglasie und Tanne gerade eine Verschiebung des Gefährdungsgrades von bisher „mittel" hin zu „stark gefährdet" beobachten.

Zusammenfassung

Mäuselebensräume nahmen und nehmen aktuell aufgrund von Borkenkäfer-, Hagel- und Sturmflächen wieder zu. Regional und lokal können Schäden durch vermehrte Pflanzung von stärker gefährdeteren Laubhölzern zunehmen und Massenvermehrungen infolge klimawandelbedingt in kurzer Folge fruktifizierender Buchen häufiger werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Kulturen und eine sorgfältige Abwägung von eventuellen Gegenmaßnahmen werden auch in Zukunft ein Thema bleiben.

Literatur

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden