RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren

So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.

Englisch: Sycamore Maple, Sycamore

Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.)

Wissenswertes zum Bergahorn

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Soliärer Bergahorn

(Foto: T. Bosch)

Unsere Vorfahren zählten den Bergahorn zu den "heiteren" Bäumen. Er stand unter anderem für Ruhe, Gelassenheit und Harmonie. Türschwellen aus Ahornholz boten Schutz vor Hexen und Zauberern. Für die Kelten symbolisierte das weiße Holz eine besondere innere Reinheit. Bei den Griechen war der Bergahorn dem Kriegsgott Ares geweiht. Der botanische Gattungsname Acer ist lateinisch und bedeutet spitz, scharf. Das Wort bezieht sich auf die spitzen Blätter.

Der Bergahorn wurde früher ebenso wie der amerikanische Zuckerahorn zur Zuckerherstellung verwendet. Wirtschaftliche Bedeutung erhielt der Ahornsirup vor allem in Not- und Kriegszeiten. 100 Liter Baumsaft waren nötig um etwa ein Kilogramm Zucker zu gewinnen. Dabei musste sehr sorgsam vorgegangen werden, um ein Verbluten des Baumes zu verhindern.

Der Bergahorn wurde früher ebenso wie der amerikanische Zuckerahorn zur Zuckerherstellung verwendet. Wirtschaftliche Bedeutung erhielt der Ahornsirup vor allem in Not- und Kriegszeiten. 100 Liter Baumsaft waren nötig um etwa ein Kilogramm Zucker zu gewinnen. Dabei musste sehr sorgsam vorgegangen werden, um ein Verbluten des Baumes zu verhindern.

Kurzporträt Bergahorn

Zum Porträt

| Klasse | Rosopsida = Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige |

| Unterklasse | Rosidae = Rosenähnliche |

| Ordnung | Sapindales = Seifenbaumartige |

| Familie | Sapindaceae = Seifenbaumgewächse |

| Gattung | Acer = Ahorne |

| Art | Acer pseudoplatanus L. = Bergahorn |

Gestalt

Bis 30 (40)m hoch, BHD bis 1,5m, Krone im Freistand regelmäßig breit gewölbt bis rundlich

Bis 30 (40)m hoch, BHD bis 1,5m, Krone im Freistand regelmäßig breit gewölbt bis rundlich

Triebe

Graubraun, kahl mit kleinen Lentizellen

Graubraun, kahl mit kleinen Lentizellen

Knospen

Einförmig spitz, Knospenschuppen glänzend grün (selten etwas rötlich überlaufen), am Rand braun; Endknospen deutlich größer als Seitenknospen; letztere gegenständig und von der Sprossachse abstehend

Einförmig spitz, Knospenschuppen glänzend grün (selten etwas rötlich überlaufen), am Rand braun; Endknospen deutlich größer als Seitenknospen; letztere gegenständig und von der Sprossachse abstehend

Blätter

Gegenständig; Stiel bis 20cm lang, ohne Milchsaft; Größe der Spreite sehr variabel; etwa 10 bis 20cm lang und ebenso breit; mit fünf eiförmigen, zugespitzten Lappen, die Buchten dazwischen keilförmig; am Rand unregelmäßig und oft doppelt gesägt; oberseits dunkelgrün, unterseits heller, matt graugrün, anfangs behaart, bis auf die Nervenwinkel verkahlend; Herbstfärbung goldgelb

Gegenständig; Stiel bis 20cm lang, ohne Milchsaft; Größe der Spreite sehr variabel; etwa 10 bis 20cm lang und ebenso breit; mit fünf eiförmigen, zugespitzten Lappen, die Buchten dazwischen keilförmig; am Rand unregelmäßig und oft doppelt gesägt; oberseits dunkelgrün, unterseits heller, matt graugrün, anfangs behaart, bis auf die Nervenwinkel verkahlend; Herbstfärbung goldgelb

Rinde

Anfangs grau bis braun, relativ lange Zeit glatt; Borke hellgrau bis braun, oft rötlich gefleckt, löst sich mit ± großen, flachen Schuppen ab

Anfangs grau bis braun, relativ lange Zeit glatt; Borke hellgrau bis braun, oft rötlich gefleckt, löst sich mit ± großen, flachen Schuppen ab

Blüten

Mitte April bis Mitte Mai unmittelbar nach dem Laubaustrieb; in hängenden, länglichen Rispen, aufgrund der Reduktion eines Geschlechtes funktionell eingeschlechtig; je fünf gelblich-grüne Kelch- und Kronblätter, acht Staubblätter, die am Innenrand des Diskus entspringen; Fruchtknoten mit zwei langen Griffelästen

Mitte April bis Mitte Mai unmittelbar nach dem Laubaustrieb; in hängenden, länglichen Rispen, aufgrund der Reduktion eines Geschlechtes funktionell eingeschlechtig; je fünf gelblich-grüne Kelch- und Kronblätter, acht Staubblätter, die am Innenrand des Diskus entspringen; Fruchtknoten mit zwei langen Griffelästen

Früchte

Flache, 3 bis 4cm lange, braune, einseitig zungenförmig geflügelte Nüsse; meist in dichten, hängenden Büscheln; Windverbreitung

Flache, 3 bis 4cm lange, braune, einseitig zungenförmig geflügelte Nüsse; meist in dichten, hängenden Büscheln; Windverbreitung

Bewurzelung

Intensiv verzweigtes Herz-Senkerwurzelsystem

Intensiv verzweigtes Herz-Senkerwurzelsystem

Höchstalter

Etwa 500 Jahre

Etwa 500 Jahre

Verbreitung

Der Bergahorn ist eine typischen Baumart buchenreicher Wälder des Hügel- und Berglandes, der nur selten bestandesbildend auftritt.

Eine gewisse Dominanz erreicht er in feuchten Schluchtwäldern und entlang von Bächen, am Fuß schattiger Hänge, auf Blockschutthalden oder an steilen Rutschhängen. In subalpinen Fichtenwäldern steigt er als einer der wenigen Laubbäume bis hinauf an die Waldgrenze.

Ideale Bedingungen für gutes Wachstum bieten mäßig frische bis feuchte, lockere, nährstoff- und basenreiche, feinerdereiche, aber auch steinige Lehmböden in luftfeuchter Lage. Ungünstig sind sehr trockene sowie staunasse oder stark wechselfeuchte Böden. In der Jugend ist der Bergahorn eine Schattbaumart, im Alter lichtbedürftiger (Halbschattbaumart).

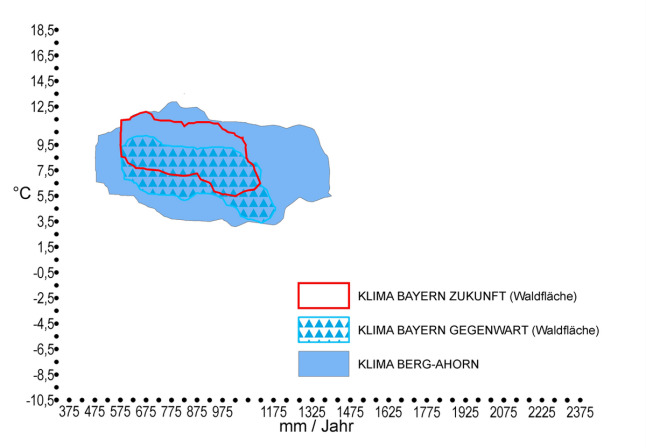

Der Bergahorn kommt vor allem im feuchten, subatlantisch (bis submediterran) geprägten Klima vor. Das Areal erstreckt sich von Nordspanien im Südwesten bis zum Westkaukasus im Osten, nördlich bis an den Rand der deutschen Mittelgebirge (Harz), im Nordosten bis nach Polen und von dort über die Ukraine bis zum Schwarzen Meer. Im Süden reicht die Verbreitung bis Nordgriechenland und entlang des Apennins bis nach Sizilien. Der Bergahorn fehlt in der norddeutschen Tiefebene, im atlantischen Westeuropa, auf den Britischen Inseln und in Skandinavien.

Waldbauliche Behandlung

Der Bergahorn ist eine wichtige, klimatolerante Mischbaumart, die für den Waldbesitzer viele ökologische und wirtschaftliche Vorteile aufweist.

Im Vergleich zu Buche oder Tanne ist er relativ spätfrosttolerant, eine hohe Konkurrenzkraft zeichnet ihn gegenüber Begleitvegetation wie Gras aus. Daher eignet er sich auch gut für beispielsweise größere Kahlflächen oder Erstaufforstungen. Typisch ist auch sein enormes Verjüngungspotential. Oft genügen schon einzelne alte Bäume, um für Naturverjüngung auf einer größeren Fläche zu sorgen.

Junge Pflanzen sind relativ schattentolerant, benötigen nach der Etablierung aber viel Licht, um sich gegenüber schattenverträglicheren Baumarten durchsetzen zu können. Der Bergahorn ist eine waldbaulich wertvolle Mischbaumart, die sich auf den richtigen Standorten mit anderen Edellaubhölzern, mit Buche und mit Nadelhölzern kombinieren lässt.

Um starkes, wertvolles Holz in 100-120 Jahren zu erzielen braucht der Ahorn auf guten Standorten auch die richtige Pflege. Die Eingriffe sind, bis er die gewünschte astfreie Schaftlänge hat, gering. Seinen größten jährlichen Zuwachs hat der Bergahorn bis zum Alter von 30 Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten bereits die künftigen Wertträger (ca. 80-100 Bäume je Hektar) feststehen und immer wieder konsequent gefördert werden, da der Bergahorn ab einem Alter von 80 Jahren auf Kronenfreistellungen nur noch sehr langsam reagiert. Da der Bergahorn zu Wasserreisern bei zu starker Freistellung neigt, sollten dem Bergahorn immer schattentolerante Baumarten wie Buche oder Linde beigemischt werden, die diese Gefahr deutlich absenken.

Ansprüche des Bergahorn

| Licht | In der frühen Jugend keine besonderen Ansprüche an die Lichtversorgung, mit zunehmendem Alter aber steigender Lichtbedarf |

| Wasser | Gute gleichmäßige Wasserversorgung notwendig, gedeiht nicht auf sehr trockenen, auf stark wechselfeuchten oder staunassen Böden |

| Boden | Frische, nährstoff- und basenreiche Böden; stark saure Böden sind ungeeignet |

| Klima | Kühles feuchtes Klima, keine langen Trockenphasen, spätfrosttolerant im höheren Alter |

Waldschutz

Vor allem im Jugendstadium treten Gefährdungen auf. Neben einer mäßigen Spätfrostgefährdung ist Wildverbiss der wichtigste Gefährdungsfaktor. Auch Fege- und Schälschäden machen dem Bergahorn zu schaffen. Auf vergrasten Flächen leiden die jungen Pflanzen häufig unter Mäusefraß.

Insekten am Bergahorn

Gelegentlich entwickeln sich Gallen an den Ahornblättern, die von verschiedenen Gallmilben (z.B. die Gallmilbe Aceria macrorhyncha oder die Filzgallmilbe Eriophyes psilomerus), der Ahornfenstergallmücke (Dasyneura vitrina) oder der Ahorngallwespe (Pediaspis aceris) verursacht werden.

Unter den Läusen sind beispielsweise die Ahornborstenlaus (Periphyllus te-studinaceus) oder die Ahornzierlaus (Drepanosiphum platanoides) häufig am Bergahorn zu finden.

Auch die Käferarten, die am Bergahorn auftreten sind meist nicht auf ihn angewiesen. Von den seltenen Arten sind hier der Ahornbock (Ropalopus hungaricus) und der Alpenbock (Ro-salia alpina) zu nennen. Grünrüsslerarten der Gattung Phyllobius treten häufig an frisch gepflanzten Ahornen auf. Die Rüsselkäfer der Gattung Bradybatus entwickeln sich in den Früchten verschiedener Ahornarten. Einbohrstellen an den Astnarben und Verzweigungsstellen junger Bergahorne weisen auf den Ungleichen Holzbohrer (Xyleborus dispar) hin.

Unter den Läusen sind beispielsweise die Ahornborstenlaus (Periphyllus te-studinaceus) oder die Ahornzierlaus (Drepanosiphum platanoides) häufig am Bergahorn zu finden.

Auch die Käferarten, die am Bergahorn auftreten sind meist nicht auf ihn angewiesen. Von den seltenen Arten sind hier der Ahornbock (Ropalopus hungaricus) und der Alpenbock (Ro-salia alpina) zu nennen. Grünrüsslerarten der Gattung Phyllobius treten häufig an frisch gepflanzten Ahornen auf. Die Rüsselkäfer der Gattung Bradybatus entwickeln sich in den Früchten verschiedener Ahornarten. Einbohrstellen an den Astnarben und Verzweigungsstellen junger Bergahorne weisen auf den Ungleichen Holzbohrer (Xyleborus dispar) hin.

Pilze am Bergahorn

Die gesamte Gattung Acer gilt als besonders "pilzfreundlich". Die Blattpilze verursachen zwar spektakuläre Symptome, aber keine ernsthaften Baumschäden. Dagegen können Stamm- und Wurzelfäulepilze die Gesundheit und Standfestigkeit des Bergahorns beeinträchtigen.

Eine der bekanntesten Krankheitserscheinungen, die von den Schlauchpilzen Rhytisma acerinum und Rhytisma punctatum verursacht wird, ist die Teerfleckenkrankheit. Auffällig sind dann die schwarzen, kreisrunden Flecken mit einem hellen, gelblichen Rand. Der Erreger der Ahornblattbräune, Pleuroceras pseudoplatani, führt dagegen zu bräunlichen Blattflecken.

Der Schlauchpilz Petrakia echinata verursacht sehr große, häufig ineinander fließende, braune Flecken, in denen oftmals konzentrische Linien auftreten. Der imperfekte Pilz Clistulariella depraedans verursacht helle Blattflecken - die Weißfleckigkeit.

Bei Jungpflanzen meist tödlich, bei älteren Bäumen aber eher chronisch, verläuft die Verticillium-Welke (Erreger: Verticillium dahliae, Verticillium alboatrum). Aufgrund einer Erkrankung der Leitungsbahnen welken Blätter und Triebe von Kronenteilen oder der ganzen Krone plötzlich.

Eine der bekanntesten Krankheitserscheinungen, die von den Schlauchpilzen Rhytisma acerinum und Rhytisma punctatum verursacht wird, ist die Teerfleckenkrankheit. Auffällig sind dann die schwarzen, kreisrunden Flecken mit einem hellen, gelblichen Rand. Der Erreger der Ahornblattbräune, Pleuroceras pseudoplatani, führt dagegen zu bräunlichen Blattflecken.

Der Schlauchpilz Petrakia echinata verursacht sehr große, häufig ineinander fließende, braune Flecken, in denen oftmals konzentrische Linien auftreten. Der imperfekte Pilz Clistulariella depraedans verursacht helle Blattflecken - die Weißfleckigkeit.

Bei Jungpflanzen meist tödlich, bei älteren Bäumen aber eher chronisch, verläuft die Verticillium-Welke (Erreger: Verticillium dahliae, Verticillium alboatrum). Aufgrund einer Erkrankung der Leitungsbahnen welken Blätter und Triebe von Kronenteilen oder der ganzen Krone plötzlich.

Holzverwendung

Das Holz des Bergahorns wird für seine Helligkeit geschätzt. Besonders hohe Preise erzielen gerade, astfreie Stämme in Furnierholzqualität mit der seltenen Riegel-Maserung. Entsprechend werden diese Hölzer vor allem als Furnier im Möbel- und Innenausbau eingesetzt. Besondere Verwendung findet Ahornholz auch im Instrumentenbau. So werden Böden, Seitenteile, Hälse und Stege von Streichinstrumenten aus speziell ausgesuchtem Bergahornholz aus dem Gebirge gefertigt. Auch für Schreiner-, Schnitz- und Drechslerarbeiten, zur Spielzeugherstellung, Küchengegenständen wird der Bergahorn sehr geschätzt. Durch seine geringe Witterungsbeständigkeit beschränkt sich der Einsatz von Ahornmassivholz weitestgehend auf den Innenbereich.

Lebensraum

Bergahorne sind Lebensraum für viele Vogelarten, Insekten, Pilze und Misteln. Besonders Blattläuse mögen den Baum wegen seines hohen Zuckergehaltes, und dementsprechend auch die Ameisen, die die Blattläuse melken. Auch Vögel und Mäuse ritzen gelegentlich die Rinde an, um an den zuckerhaltigen Frühjahrssaft zu gelangen. Die Samen werden von zahlreichen Tieren gefressen.

Weiterführende Informationen zum Bergahorn

- Steckbriefe der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) für verschiedene Baumarten

- Holzeigenschaften - Bergahorn als Bau- und Werkstoff

- Beiträge zum Bergahorn - LWF-Wissen 62

- Wiederaufforstung mit Edel-Laubbäumen - LWF-aktuell 72

- Tierische Nutznießer an der Mischwald-Baumart Bergahorn - LWF-aktuell 72

- Blausieb bohrt im Bergahorn - LWF-aktuell 71