LWF aktuell 154

Waldbrände in Deutschland

von Lothar Zimmermann

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

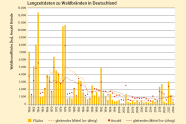

Abb. 1: Trotz alarmierender Bilder aus heißen Sommern zeigt die Langzeit-Statistik: Die durchschnittliche Waldbrandfläche in Deutschland ist seit 1960 zurückgegangen – erst seit 2018 steigt sie wieder leicht an (© K. Lindner, Landesbetrieb Forst Brandenburg)

Eine neue Langzeit-Grafik zeigt die Entwicklung der Waldbrände in Deutschland von 1960 bis 2024 – erstmals kombiniert aus DDR- und BRD-Daten (1960–1990) sowie der BLE-Waldbrandstatistik für Gesamtdeutschland ab 1991. So entsteht ein Überblick, der aktuelle Debatten zu Waldbränden im Klimawandel um eine wichtige historische Perspektive ergänzt.

Wie stark haben Waldbrände im Klimawandel zugenommen? Anfang Juli, kurz nach den verheerenden Waldbränden in Ostdeutschland, war in den Medien bereits von einer „Feuerkatastrophe“ die Rede. Was sagen die verfügbaren Daten? Recherchieren wir im Internet nach einer „Waldbrandstatistik für Deutschland“, stoßen wir beim Umweltbundesamt auf eine Zeitreihe von 1991 bis 2024, die auf Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) basiert, welche diese von den Bundesländern erhält.

Auffällig sind vor allem Jahre mit heißen, trockenen Sommern – wie 2003, 2018, 2019 und 2022 – die im Zuge des Klimawandels häufiger werden dürften, aber auch ein Ausreißer wie 1992. Denn nicht 2022 war das Jahr mit der höchsten Waldbrandfläche in Deutschland (3.058 ha), sondern 1992 mit 4.908 ha; ein erster Hinweis, dass auch andere Faktoren neben einer heißer und trockener werdenden Sommerwitterung das Waldbrandgeschehen beeinflussen.

Zur Darstellung des Klimawandels werden traditionell aufeinanderfolgende 30-Jahres-Zeiträume herangezogen, etwa 1991–2020 im Vergleich zu 1961–1990.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Waldbrandfläche und Anzahl der Brände in Deutschland 1960-2024. Daten: 1960-90 aus König 2007 sowie Franzmann 2012, bei Abweichungen wurde das Mittel aus beiden Quellen verwendet; 1991-2024 aus BLE-Daten (© LWF)

Im 10-jährigen gleitenden Mittel ist ab 2018 wieder ein leichter Anstieg von Anzahl und Fläche der Waldbrände zu erkennen. Neben der durch den Klimawandel zunehmenden meteorologischen Waldbrandgefahr tragen weitere Faktoren wesentlich zum Waldbrandgeschehen bei. Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlicht die Rolle veränderter Waldstrukturen, Bewirtschaftungsformen und Bestandeszusammensetzungen sowie Änderungen im menschlichen Verhalten, etwa beim Rauchen oder im Freizeitverhalten. Darüber hinaus erfolgt durch die seit Ende der 1990er-Jahre weit verbreiteten Mobiltelefone in der Regel eine schnelle Alarmierung der flächendeckend vorhandenen örtlichen Feuerwehren.

Das Thema Waldbrand darf nicht vernachlässigt werden, aber trotz katastrophaler Bilder aus anderen Ländern besteht hierzulande aktuell kein Anlass zur Panik.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Lothar Zimmermann