Forschungskomplex

Integrales Schalenwildmanagement im Bergwald (JA14)

Hintergrund

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gams (© LWF)

Rot-, Gams- und Rehwild sind die für den Bayerischen Alpenraum charakteristischen Schalenwildarten. Sie stehen in komplexen Wechselbeziehungen mit ihrem Lebensraum und spielen daher beim Erhalt der Multifunktionalität des Ökosystems Bergwald eine entscheidende Rolle. Ein nachhaltiges Schalenwildmanagement kann folglich nur dann unterstützend beim Erhalt der Funktionen des Bergwaldes und der angrenzenden Lebensräume wirken, wenn es alle drei Wildarten sowie die Wechselbeziehungen mit ihren Lebensräumen berücksichtigt.

Projektziele

Vor diesem Hintergrund hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) und unter Einbindung externer Experten 2016 ein Forschungskonzept ausgearbeitet. Im Kontext des integralen Schalenwildmanagements verfolgt das Projekt das übergeordnete Ziel, die Populationsgröße, den Populationszustand anhand erlegter Tiere sowie die Raumnutzung von Gams, Rot- und Rehwild zu erfassen und potenzielle Wechselwirkungen mit anthropogenen Landnutzungen (z. B. Forstwirtschaft, Tourismus, Jagd, Naturschutz) darzustellen.

Das Hauptprojekt wurde 2018 um die ergänzenden Untersuchungen „Gamstelemetrie in Bayern" und 2019 „Auswirkungen von Witterungsextremen und anthropogenen Einflüssen auf die Populationsparameter und das Raum-Zeit-Verhalten von Schalenwild im Bayerischen Alpenraum“ erweitert.

Die Ziele der umfangreichen Forschungsinitiative bestehen insbesondere darin, in zwei ausgewählten und für den Bayerischen Alpenraum repräsentativen Modellgebieten folgende Aspekte zu untersuchen, Teilerkenntnisse zu verschneiden und vergleichend gegenüberzustellen:

Es wurden die Populationsgrößen und das Geschlechterverhältnis von Gams-, Rot-, und Rehwild bestimmt und daraus Erkenntnisse für ein praxisnahes Monitoring der drei Schalenwildarten abgeleitet.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

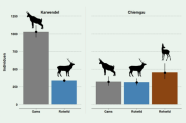

Populationsgrößen für Gamswild, Rotwild und Rehwild in den beiden Projektgebieten (Ergebnisse der „räumlich- expliziten Fang-Wiederfang-Methodik“). Die schwarzen Punkte geben jeweils den Mittelwert der Schätzung an; die schwarzen Linien den Vertrauensbereich der Schätzung. (© LWF)

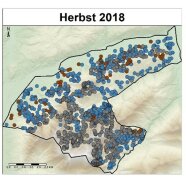

Die Losung der drei Schalenwildarten wurde in den Projektgebieten jeweils einmal im Frühjahr und einmal im Herbst in den Jahren 2017 bis 2018 systematisch gesammelt und über die Kotgenotypisierung die Anzahl der verschiedenen Individuen der Tierart, deren Geschlecht sowie die Anzahl der Detektionen pro Individuum bestimmt. Neben den Populationsgrößen lassen sich also auch Aussagen über das Geschlechterverhältnis treffen. Aus den im Freiland gesammelten Losungsproben wird zunächst mit speziellen Verfahren DNA extrahiert. Die körpereigene DNA des zu untersuchenden Tieres befindet sich dabei in abgestorbenen Darmepithelzellen, die der Losung anhaften. Die Populationsgröße wird mittels der räumlichen Fang-Wiederfang-Methode berechnet.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Losungsprobenfunde im Projektgebiet Karwendel. Grau = Gams, blau = Rotwild, braun = Rehwild. (© LWF)

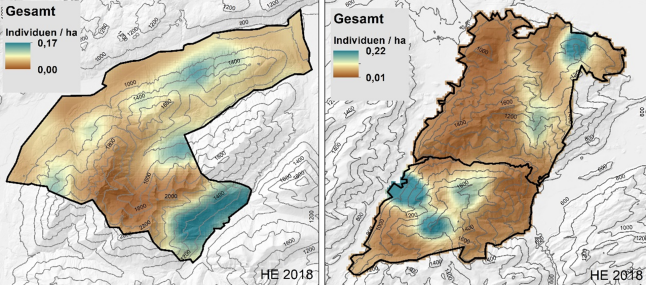

Die von der LWF verwendete „räumlich-explizite Fang-Wiederfang-Methodik“ ermöglicht nicht nur eine Abschätzung der Populationsgröße, sondern liefert darüber hinaus Informationen über die räumliche Verteilung einer Wildart im untersuchten Gebiet. Somit konnten auch räumliche Dichtekarten der Schalenwildarten für die Untersuchungsgebiete erstellt werden.

Dichteverteilung einer der drei untersuchten Schalenwildpopulationen (im Bsp.: Rotwild) in den Projektgebieten Karwendel (links) und Chiemgau (rechts). (© LWF)

Die Darstellung und Analyse der räumlich-zeitlichen Lebensraumnutzung der drei Schalenwildarten im jahreszeitlichen Verlauf erfolgt mittels verschiedener Methoden. Neben der Auswertung der räumlichen Verteilung von Fundpunkten von Schalenwildlosung kamen ein Fotofallenmonitoring und GPS-Telemetrie zum Einsatz.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

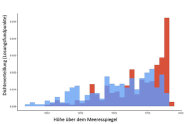

Vergleich der Nutzung der Höhenlagen durch Böcke (hellblau) und Geißen (rot) anhand von Losungsfundpunkten, Überlappungsbereiche beider Geschlechter (dunkelblau). (© LWF)

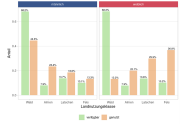

So wurde der geschlechtsspezifischen Habitatnutzung bei der Gams im Frühjahr nachgegangen. Dabei konnte eine höhere Spezialisierung bei den Geißen beobachtet werden. Diese nutzen unter anderem stärker die höher gelegenen Flächen sowie Bereiche mit hoher Nahrungsqualität

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Relativer Abundanz Index (RAI) (© LWF)

Fotostory "Kamera, Action! Fotofallenmonitoring für die Wissenschaft" ![]()

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

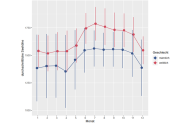

Monatliche Durchschnittswerte der ermittelten Seehöhe der Aufenthaltsorte (GPS-Ortungen) von männlichem und weiblichem Gamswild. (© LWF)

Erste Ergebnisse zeigen einen ausgeprägten Unterschied im Verhalten von Böcken und Geißen. So hielten sich die besenderten Geißen zum Beispiel im Mittel ganzjährig in höheren Lagen auf als die Böcke.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Vergleich zwischen verfügbaren und genutzten Ressourcen auf Landschaftsebene (2. Ebene der Habitatselektion) von Gamswild (Böcke links, Geißen rechts) im Projektgebiet Karwendel im Sommer (Juni bis Oktober). (© LWF)

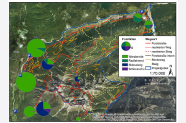

Ein integrales Schalenwildmanagement berücksichtigt auch mögliche Wechselwirkungen der Schalenwildarten mit der anthropogenen Landnutzung. In beiden Projektgebieten wurden deshalb unter anderem die räumliche Verteilung und Intensität der Erholungsnutzung, das örtliche Bejagungskonzept und der Waldzustand betrachtet.

Zeitliche Veränderungen in der Erholungsnutzung wurden zum Beispiel mittels Fotofallen erfasst, um die Frequentierung des Wegenetzes im Tages-, Monats- und Jahresverlauf und die Form der Freizeitnutzung darzustellen. Auch wenn in diesem Forschungsprojekt keine direkten Untersuchungen zum Einfluss der Erholungsnutzung auf die Wildtierpopulationen vorgesehen waren, bildet die begleitende Erfassung der Freizeit- und Erholungsnutzung einen wichtigen Baustein, um die Projektergebnisse bewerten zu können.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Die Kuchendiagramme zeigen die Anteile der verschiedenen Formen der Winternaherholung an den jeweiligen Erhebungspunkten im Untersuchungsgebiet Karwendel.(© LWF)

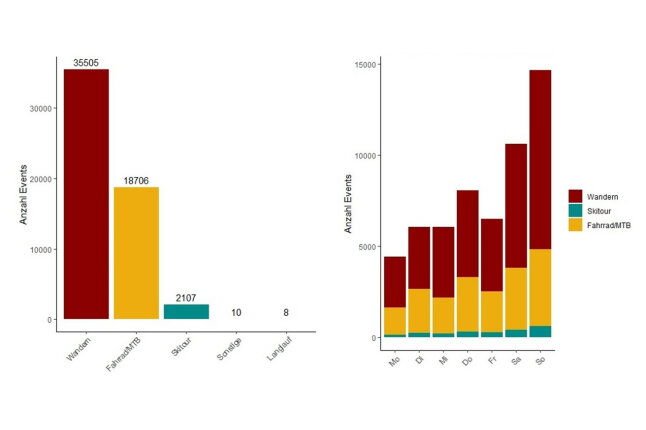

Links: Anteil der verschiedenen Nutzungsformen im Projektgebiet Chiemgau im 12-monatigen Vergleichszeitraum vom Juli 2018 bis Juni 2019. Rechts: Anzahl an Fotofallenauslösungen im Studiengebiet Chiemgau abhängig von den Wochentagen. (© LWF)

Eines der vorrangigen Ziele dieses Arbeitspaketes war die Erhebung der Alters- und Geschlechterverteilung innerhalb der Jagdstrecke. Dazu wurde von den Jagenden vor Ort neben dem Körpergewicht die Hinterfußlänge sowie das geschätzte Alter für jedes erlegte Stück notiert und der Unterkieferast sowie die Nieren entnommen. Beim Gamswild wurde zusätzlich die Länge des Jährlingsschlauchs gemessen. So konnten i) die Kondition (aktuelle körperliche Verfassung des Tieres) und ii) die Konstitution (der Entwicklungszustand eines Tieres im Mutterleib und der ersten Wachstumsphase) ermittelt werden.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gewichte von erlegten Gamskitzen in den Projektgebieten Chiemgau (blau) und Karwendel (orange). Die linke Abbildung (a) zeigt die weiblichen Kitze (Chiemgau = 51, Karwendel = 52), die rechte Abbildung (b) die männlichen (Chiemgau = 47, Karwendel = 50). (© LWF)

Gamswild aus dem überwiegend bewaldeten Projektgebiet Chiemgau war tendenziell schwerer und wies ein schnelleres Wachstum auf als Gamswild aus dem eher felsigen Karwendel. Ausgewachsene Tiere unterschieden sich jedoch hinsichtlich ihrer Konstitution kaum zwischen den Projektgebieten.

Methodik und Untersuchungsgebiete

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gamswildlebensräume (Foto: T. Kudernatsch)

Die Methodik umfasst konventionelle und bereits implementierte Verfahren, wie die Auswertung von Jagdstrecken nach Geschlecht und Altersklassen, verknüpft mit neuesten Untersuchungsmethoden, wie die räumlich-explizite Fang-Wiederfang-Methode (“spatial-capture-recapture; SCR) über die Kotgenotypisierung. Aus diesen Daten wurden mittels geeigneter statistischer Verfahren die Populationsgröße der drei untersuchten Schalenwildarten Rehwild, Rotwild und Gamswild sowie das Geschlechterverhältnis in den jeweiligen Populationen ermittelt.

Über die Kartierung der Losung in Verbindung mit weiteren Raum-Zeit-Daten, empirischen Daten zum Lebensraum (z. B. Vegetationsaufnahmen) und Daten des Geographischen Informationssystems (GIS) konnten Informationen über die Verteilung und die Lebensraumnutzung der Wildarten abgeleitet werden. Bei diesem integrativen Ansatz wurden insbesondere die verfügbaren Fachinformationen zur Situation der Waldverjüngung sowie der Schutzwaldsanierung und der Natura 2000-Managementplanung mit einbezogen.

Veröffentlichungen

- Edelhoff, Hendrik, et al. "Sexual segregation results in pronounced sex-specific density gradients in the mountain ungulate, Rupicapra rupicapra.", Communications Biology 6.1 (2023): 979. https://doi.org/10.1038/s42003-023-05313-z

- Dupont, Pierre, et al. „An evaluation of spatial capture-recapture models applied to ungulate noninvasive genetic sampling data.“, The Journal of Wildlife Management 87.3 (2023): e22373. https://doi.org/10.1002/jwmg.22373

- Peters, Wibke, et al. “Die Wege der Gams – Saisonale Wanderungen und Habitatselektion / Seasonal movements and habitat selection of alpine chamois.“, Wildbiologische Forschungsberichte Bd. 4. Schriftenreihe der Vereinigung der Wildbiologen und Jagdwissenschaftler Deutschlands (VWJD).

- Peters, Wibke & Edelhoff, Hendrik „Forschungsprojekt: Integrales Schalenwildmanagement im Bergwald.“ Revierkurier, Bayerischer Jagdverband (2017).

- Edelhoff, Hendrik, et al. „Schalenwildmanagement im Bergwald“, LWF aktuell 02/2021; Ausgabe 129;

- Peters, Wibke, et al. „Die Wege der Gams.“, LWF aktuell 02/2021; Ausgabe 129; Seite 14-16.

Fotostory "Jagd auf Gamslosung"

Feldaufnahmen für Schalenwildprojekt im Karwendel gestartet

Durch die Aufnahmen im Gelände – bei denen mäandernd ein 200 m x 200 m Quadrat nacheinander abgesucht wird – taucht man intensiv in den Bergmischwald ein. Während an den Unterhängen an der Isar noch üppige krautige Vegetation die Sucherei erschwert, dominieren weiter oben weiche Grasmatten. Totholz, Moos- und Farnepiphyten auf knorrigen Bergahornen wechseln sich mit faszinierenden Ausblicken ab.

Projektinformationen

Laufzeit: seit 2016

Status: abgeschlossen

Projektleitung: Alois Zollner, Dr. Wibke Peters

Finanzierung: Mittel der Bayerischen Forstverwaltung sowie weiterer Kooperationspartner; Bayerische Jagdabgabe

Kooperationspartner: Forstbetriebe Ruhpolding und Bad Tölz der Bayerischen Staatsforsten (BaySF AöR); SEQ-IT GmbH & Co. KG