LWF Wissen 88

Standortbindung und Vergesellschaftung der Mehlbeere (Sorbus aria) in den Bayerischen Alpen

von Jörg Ewald

Die ökologische Amplitude der Mehlbeere (Sorbus aria [L.] Crantz) in Bergwäldern der Bayerischen Alpen wird anhand einer statistischen Auswertung des Standortinformationssystems Nordalpen (WINALP) gekennzeichnet und mit Angaben aus der Literatur verglichen. Während die bekannte Vorliebe für sonnseitige, trocken-warme und kalkreiche Buchen- und Kiefernwälder bestätigt wird, überraschen Vorposten der Baumart in hochsubalpinen Latschengebüschen, das bevorzugte Vorkommen auf saurem Tangelhumus und die Assoziation mit dem Bergahorn auf besonnten Schutthalden, wo beide Baumarten eine eigene Waldgesellschaft (Sorbo-Aceretum) bilden.

Verbreitungsschwerpunkt Kalkalpen

Die Alpen liegen annähernd in der Mitte des weltweiten Verbreitungsgebiets von Sorbus aria (Welk et al. 2021). Mit flächigem Vorkommen in den Pyrenäen, Alpen, Karpaten, im Balkan, den Rhodopen und im Kaukasus ist sie eine Baumart der alpidischen Gebirge (Abbildung 1a). In Deutschland bilden die Kalkalpen und das nördlich angrenzende westliche Jungmoränengebiet neben der Schwäbischen Alb und den bayerisch-thüringischen Muschelkalkplatten einen Verbreitungsschwerpunkt. Flächige Vorkommen im Schwarzwald, Pfälzer Wald, Hunsrück und Eifel beweisen indessen, dass die Art nicht streng an Kalk gebunden ist (Abbildung 1b).

In den Bayerischen Alpen kommt nach aktuellem Kenntnisstand Sorbus aria im engeren Sinne vor. Von den im bayerischen Jura verbreiteten Kleinarten Sorbus graeca, S. danubialis und Sorbus pannonica bzw. der am Untermain vorkommenden S. dubronensis (vgl. Meyer and Meierott, 2005) sind keine Vorkommen im Alpenraum bekannt.

Abbildung 1a: Ver-breitung der Mehlbeere in Europa und in den Wald-Vegetations-aufnahmen der WINALPecobase. (© LWF)

Abb. 1b: Verbreitung der Mehlbeere in Deutschland. (© floraweb.de)

In diesem Beitrag wird an Hand der Vegetationsdatenbank WINALPecobase (Reger et al. 2012), die einen Teil des Waldinformationssystems Nordalpen bildet, die von der Mehlbeere besetzte ökologische Nische in den Bayerischen Alpen eingehend untersucht. Dabei wird neben den Standortfaktoren Klima, Relief und Boden die Vergesellschaftung der Mehlbeere mit anderen Pflanzenarten betrachtet.

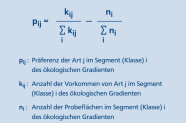

Statistische Grundlage bilden 1505 Probeflächen, die, aufgehängt an 301 Traktecken der Bundeswaldinventur (BWI), in einem breiten Spektrum an Standortstypen mit Bodenprofil und Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet erhoben wurden (Abbildung 1 unten). Die Bindung an bestimmte Standorteigenschaften bzw. -bereiche wird quantifiziert über den Präferenzindex mit:

Hybride und Kleinarten

In den Bayerischen Alpen kam und kommt es zu natürlichen Kreuzungen von Sorbus aria mit der Vogelbeere (Sorbus aucuparia), die teilweise durch Jungfernzeugung (Apomixis) zu lokalen Kleinarten fixiert wurden. Im Chiemgau und in Berchtesgaden werden diese zu Sorbus austriaca (Beck) Hedl. S.l., im Allgäu zu S. mougeotii Soy.-Will. & Godr. (Vogesenmehlbeere) gestellt – letztere ist in der WINALPecobase in zwei Plots im Hintersteiner Tal sowie am Alatsee bei Füssen neben Sorbus aria erfasst.

Lippert & Meierott (2014) nennen außerdem folgende Kreuzugsprodukte zwischen Sorbus aria und der Zwergmehlbeere (Sorbus chamaemespilus): Die Spontanhybriden Sorbus x hostii (Jacq. Fil) Hedl (Berchtesgaden) und Sorbus x schinzii Düll (Allgäu) sowie die apomiktisch fixierte Kleinart Sorbus doerriana N. Mey in den Allgäuer Alpen.

Häufigkeit

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

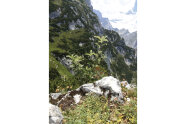

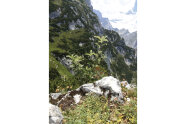

Abb. 2: Höchste bekannte Mehlbeere bei 1860 m am Längenfelderkopf südlich von Garmisch-Partenkirchen. (© J. Ewald)

Insgesamt wurden Mehlbeeren über alle Vertikalschichten hinweg an 330 Wuchsorten (21,9 % aller WINALP-Stichproben) erfasst. In der oberen Baumschicht der Probeflächen wurde die Mehlbeere nur 17-mal mit Deckungen zwischen 15 und < 1 % registriert. Unter- und zwischenständige Mehlbeeren > 5 m wurden 48-mal mit Deckungen von 37,5 bis 0,5 % registriert. 101 Flächen enthielten strauchförmigen Mehlbeerenjungwuchs (1– 5 m Höhe) mit Deckungen von 37,5 bis 0,5 %. Mehlbeerjungwuchs < 1 m war an 259 Wuchsorten mit Deckungen zwischen 15 und 0,5 % vorhanden.

Auf 29 Flächen wurden Mehlbeeren sowohl in einer der beiden Baumschichten als auch in der Verjüngung (Strauch- und Krautschicht) registriert, an 48 Wuchsorten waren Sträucher > 1 m neben kleineren Sprößlingen vorhanden. Lediglich in einer einzigen, auf nur 553 m oberhalb des Saalachsees bei Bad Reichenhall gelegenen Fläche waren Mehlbeeren in allen vier Vertikalschichten vorhanden. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Mehlbeeren handelt es sich also um Einzelvorkommen ohne bestandesprägenden Charakter.

Standortbindung

Die meisten Mehlbeerenvorkommen wurden in den Mittleren Bayerischen Alpen (Wuchsbezirk 15.5) beobachtet: Zwischen Lech und Inn wurde die Gehölzart in 35 % der Stichproben erfasst, was einer Präferenz von 21,5 % entspricht. Im Wetterstein- und Karwendelgebirge (WB 15.8) kam die Mehlbeere gar auf 20 von 42 Probeflächen vor. Auch in den Chiemgauer Alpen und Berchtesgadener Hochalpen war sie auf fast einem Drittel der Probeflächen vertreten. Dagegen war die Mehlbeere in den Molasse- und Flyschvorbergen fast gar nicht, in den Allgäuer Hochalpen nur in einem Zehntel der Plots anzutreffen.

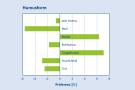

Relief

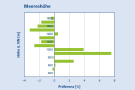

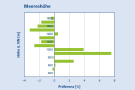

Hinsichtlich des Reliefs bevorzugt die Mehlbeere Höhen bis 1000 m und steile bis schroffe Sonnhänge (Abbildung 3), was ihr innerhalb des Wuchsgebietes den Ruf einer „wärmeliebenden" Baumart einbringt. Bereits Oberdorfer (2001) beschreibt die Standorte der Mehlbeere als „sonnig".

Abb. 3a: Präferenz der Mehlbeere hinsichtlich Meereshöhe. (© LWF)

Abb. 3b: Präferenz der Mehlbeere hinsichtlich Hangneigung. (© LWF)

Abb. 3c: Präferenz der Mehlbeere hinsichtlich Exposition. (© LWF)

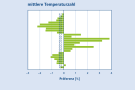

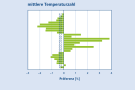

Abb. 3d: Präferenz der Mehlbeere hinsichtlich Temperaturzahl. (© LWF)

Klima

Ellenberg et al. (2001) stufen Sorbus aria mit der Temperaturzahl 5 als „Mäßigwärmezeiger" (planar bis montan, Jahresmitteltemperatur zwischen 5,0 und 7,0 °C) ein. In den Bergwälden der Bayerischen Alpen gipfelt die Präferenz der Art dagegen bei einer mittleren Temperaturzahl von 3,9 – wir befinden uns hier also am kühleren Ende der Temperaturamplitude dieser Art.

Oberdorfer (2001) nennt eine Verbreitung von der „Ebene bis [ins] Gebirge, A[lpen] bis 1560 m" in „mild-humid[en] Lagen". Nach der WINALP-Klassifikation der Höhenstufen ist die Mehlbeere mit 27,7 und 23,6 % in submontanen und mittelmontanen Waldtypen am häufigsten, wurde aber immerhin in 13,6 % der subalpinen und in 7,8 % der hochsubalpinen Probeflächen gefunden – Oberdorfer (2001) erwähnt Vorkommen im „subalp[inem] Hochstaud[en]gebüsch". Mit 1802 m verzeichnet die WINALPecobase den höchsten bekannten Fundort der Mehlbeere auf Tangelhumus in einem sonnseitigen Latschengebüsch (Lat 512s) am Westabfall des Bischof im Estergebirge (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) (vgl. Sendtner 1854: „4800 [Pariser Fuß]" ~ 1559 m, Oberdorfer 2001: „A[lpen] bis 1560 m", Michiels 1993: 1790 m). Das höchste aktuell bekannte Exemplar wurde im Rahmen des BAYSICS-Projektes (Rösler, Olleck and Ewald, 2020) im Wettersteingebirge beim Abstieg vom Längenfelderkopf bei 1860 m dokumentiert (Abbildung 2). Da die höchsten baumförmigen Samenquellen (Baumschicht 1: 1572 m, Baumschicht 2: 1598 m) mehr als 200 m unterhalb solcher Höhenrekorde liegen, sind sie unter dem heutigen Klima als Vorposten zu betrachten, die selbst noch nicht zur Reproduktion gelangen. Die Mehlbeere gehört zusammen mit der Vogelbeere und dem Bergahorn zu den am höchsten steigenden Laubbäumen der Bayerischen Alpen.

Böden

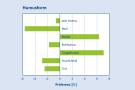

Die Mehlbeere zeigt eine ausgeprägte Präferenz für das Ausgangsgestein Hartdolomit, während sie die in den Molassevorbergen und der Flyschzone häufigen Sand- und Tonmergel meidet. Dem entsprechend wachsen Mehlbeeren bevorzugt auf Rendzinen und karbonatischen Rohböden aus Dolomitgesteinen und meiden tiefgründige Böden wie Braunerden und hydromorphe Bodentypen. Damit einher geht eine ausgeprägte Präferenz für die Auflagehumusformen Tangel und Moder (Abbildung 4).

Abb. 4a: Präferenz der Mehlbeere für Bodentypen. (© LWF)

Abb. 4b: Präferenz der Mehlbeere für Ausgangs-gesteine. (© LWF)

Abb. 4c: Präferenz der Mehlbeere für Humusformen. (© LWF)

Im Einklang mit diesem Spektrum nennt Oberdorfer (2001) „mäß[ig] frisch[e]-trock[ene], kalkreich[e] u[nd] arm[e], lock[ere], mild-mäß[ig] sauer[e], humos[e], meist sand[i]g-steinig[e], flach-mittelgründ[i]g[e] Lehm- od[er] rein[e] Steinböden".

Die Präferenz der Mehlbeere für bestimmte Zeigerwertbereiche bestätigt und präzisiert die Ansprüche der Mehlbeere an Bodeneigenschaften (Abbildung 5). So bevorzugt die Art frische bis mäßig trockene Standorte mit hohen pH-Werten bzw. Basensättigungen, die jedoch gleichzeitig ein geringes bis sehr geringes Angebot der Makronährstoffe Phosphor, Kalium und Stickstoff aufweisen. Zusammenfassend kann man die Mehlbeere in den Bayerischen Alpen als Art kalkoligotropher Standorte bezeichnen.

Abb. 5a: Präferenz der Mehlbeere für Wald-standorte hinsichtlich der mittleren Feuchte. (© LWF)

Abb. 5b: Präferenz der Mehlbeere für Wald-standorte hinsichtlich der Reaktionszahlen ihrer Bodenvegetation. (© LWF)

Abb. 5c: Präferenz der Mehlbeere für Wald-standorte hinsichtlich der Nährstoffzahlen ihrer Bodenvegetation. (© LWF)

Die Einstufung von Ellenberg et al. (2001) mit Feuchtezahl 4 („zwischen ›Trockniszeiger‹ und ›Frischezeiger‹ stehend") und Nährstoffzahl 3 („auf stickstoffarmen Standorten häufiger") wird vollauf bestätigt. Lediglich die Reaktionszahl 7 („Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger, niemals auf stark sauren Böden") passt mit den regelmäßigen Vorkommen auf Tangelhumus, der niedrige pH-Werte bei hoher Basensättigung aufweist (Ewald et al. 2020), nur bedingt zusammen.

Vergesellschaftung

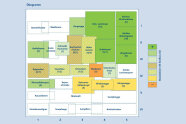

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

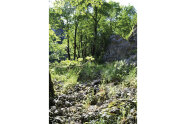

Abb. 6: Mehlbeer-Ahornwald mit Rauhgras (Achnatherum calamagrostis) auf besonntem Blockschutt am Hohen Straußberg (NSG Ammergebirge, Lkr. Füssen). (© J. Ewald)

Ellenberg et al. (2001) stufen Sorbus aria als Kennart der wärmeliebenden Eichenmischwälder (Ordnung Quercetalia pubescenti-petraeae) ein. Oberdorfer (2001) postuliert eine Bindung an „sonnig[e] Eichen- und Buchenwälder, … Trockengebüsch, … Steinriegel u[nd] … Felsen, auch … subalp[ines] Hochstaudengebüsch" sowie die Vegetationstypen „Quercetalia pubesc[enti], wärmeliebende Fagetalia-Ges[ellschaften], … Erico-Pinion, Berberidion od[er] Calamagrostion". Ewald (1997) nennt die Mehlbeere als Trennart des Blaugras-Buchenwaldes (Seslerio-Fagetum, Stetigkeit IV) und des Alpendost-Tannen-Fichtenwaldes (Adenostylo glabrae-Abietetum, III). Hölzel (1996) listet sie mit maximaler Stetigkeit im Schneeheide-Kiefernwald der Nordalpen (Calamagrostio variae-Pinetum, Amelanchier ovalis-Vikariante, IV) und im Mergelrutschhang-Bergkiefernwald (Cephalanthera longifolia-Pinus mugo-Gesellschaft, V).

Schließlich gibt die Mehlbeere einer seltenen Ausprägung der Blockschutt-Hangmischwälder (Tilio-Acerion) den Namen, nämlich dem Mehlbeer-Bergahornwald (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani, vgl. Walentowski et al. 2020). Diese aus den Hochlagen des Schweizer Jura (Moor 1952) und der Schwäbischen Alb (Müller 1992) beschriebene Waldgesellschaft ist zwar in den Ammergauer Alpen (Abbildung 6) und im Estergebirge beobachtet worden, der äußerst wünschenswerte Beleg dieser nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz gesetzlich geschützten Waldgesellschaft durch Vegetationsaufnahmen steht indessen noch aus.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

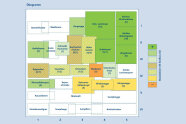

Abb. 7: Ökogramm der signifikant positiv (grün) und negativ (orange) mit der Mehlbeere assoziierten Zeigerartengruppen. (© LWF)

Bezogen auf den Bestand an Baum- und Straucharten findet man Mehlbeeren in den Bayerischen Alpen bevorzugt unter Buche, Bergahorn, Waldkiefer und Eibe, während die Baumart Bestände von Fichte, Schwarzem Holunder und Grauerle signifikant meidet. Sorbus aria kommt bevorzugt gemeinsam mit den in Abbildung 7 blau markierten Zeigerpflanzen der Kraut- und Moosschicht vor. Die am engsten mit Mehlbeervorkommen assozierten krautigen Arten sind Weiße Segge (Carex alba), Buntreitgras (Calamagrostis varia), Nickendes Perlgras (Melica nutans), Bingelkraut (Mercurialis perennis) und Zwergbuchs (Polygala chamaebuxus). Die Vorliebe der Mehlbeere für trockene kalk- und basenreiche Standorte wird im Ökogramm ebenso deutlich wie die positive Assoziation mit stark sauren, mäßig frischen bis wechselfeuchten Tangelhumusstandorten mit Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Gewöhnlichem Besenmoos (Dicranum scoparium) und Alpenbrandlattich (Homogyne alpina). Die Gesellschaft der gelb markierten Pflanzen, v. a. Frische- und Feuchtezeiger, meidet die Mehlbeere signifikant.

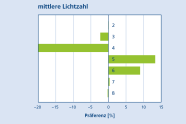

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

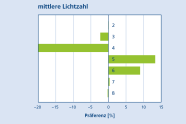

Abb. 8: Präferenz der Mehlbeere hinischtlich der mittleren Lichtzahl der Begleitvegetation. (© LWF)

Viele der positiv mit der Mehlbeere assozierten Pflanzenarten sind gleichzeitig Licht-, viele der negativ assoziierten Arten Schattenzeiger, was in der Vorliebe der Mehbeere für halbschattige bis halblichte Wuchsorte zum Ausdruck kommt (Abbildung 7). Ellenberg et al. (2001) ordnen dem Jungwuchs von Mehlbeeren auf der neunteiligen Skala die Lichtzahl 6 (»zwischen 5 [Halbschatten-] und 7 [Halblichtpflanze] stehend«) zu – Im Vergleich erhalten S. aucuparia die Lichtzahl 6, S. torminalis die Lichtzahl 4. Dagegen stellen Niinemets & Valladares (2006) Sorbus aria im weltweiten Vergleich mit 3,0 +/– 0,16 genau in die Mitte ihrer fünfteiligen Schattentoleranz-Skala. Annähernd identische Werte erhalten unter den europäischen Baumarten Blumenesche (Fraxinus ornus), Steineiche (Quercus ilex) und Orientalische Platane (Platanus orientalis), während diese Autoren S. aucuparia als weniger schattentolerant als die Mehlbeere einordnen. Abweichend davon zeigte Ewald (2007), dass die Verjüngung von S. aucuparia in den Bayerischen Alpen unter deutlich geringeren Lichtzahlen vorkommt als die von S. aria.

Danksagung

Dank gebührt Dr. Birgit Reger für die Erstellung der Karte sowie Sabine Rösler und Michelangelo Olleck für die Durchsicht des Manuskripts.

Literatur

- Ellenberg, H.; Weber, H.E.; Düll, R.; Wirth, V.; Werner, W. (2001): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 3., durchges. Aufl. Göttingen: Goltze (Scripta geobotanica).

- Ewald, J. (1997): Die Bergmischwälder der Bayerischen Alpen - Soziologie, Standortbindung und Verbreitung. Berlin (Dissertationes Botanicae).

- Ewald, J. (2007): Ein pflanzensoziologisches Modell der Schattentoleranz von Baumarten in den Bayerischen Alpen, Forum geobotanicum 3: 11-19.

- Ewald, J.; Göttlein, A.; Prietzel, J.; Kohlpaintner, M.; Reger, B.; Olleck, M. (2020): Alpenhumus als klimasensitiver C-Speicher und entscheidender Standortfaktor im Bergwald: (Synthese und Ausblick), in J. Ewald et al. (Hrsg.) Alpenhumus als klimasensitiver C-Speicher und entscheidender Standortfaktor im Bergwald. Freising: Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan (Forstliche Forschungsberichte), S. 5-19.

- Hölzel, N. (1996): Erico-Pinetea. Alpisch-dinarische Karbonat-Trocken-Kiefernwälder, Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands, H6, S. 11-49.

- Lippert, W.; Meierott, L. (2014): Kommentierte Artenliste der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. München: Selbstverlag der Bayerischen Botanischen Gesellschaft.

- Meyer, N.; Meierott, L.S.H. &. A.O. (2005): Beiträge zur Gattung Sorbus in Bayern, Ber. Bayer. Bot. Ges. Sonderband, 216 S.

- Michiels, H.G. (1993): Die Stellung einiger Baum- und Straucharten in der Struktur und Dynamik der Vegetation im Bereich der hochmontanen und subalpinen Waldstufe der Bayerischen Kalkalpen.

- Moor, M. (1952): Die Fagion-Gesellschaften des Schweizer Jura, Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, 31.

- Müller, T. (1992): 3. Verband: Tilio platyphylli-Acerenion pseudoplatani. In Oberdorfer, E.: Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil IV: Wälder und Gebüsche. Stuttgart.

- Niinemets, U.; Valladares, F. (2006): Tolerance of shade, drought, and waterlogging of temperate Northern hemisphere trees and shrubs, Ecological Monographs 76: 521-547.

- Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 8. Aufl. Ulmer; Stuttgart.

- Reger, B.; Schüpferling, R.; Beck, J.; Dietz, E.; Morovitz, D.; Schaller, R.; Wilhelm, G.; Ewald, J. (2012): WINALPecobase – ecological database of mountain forests in the Bavarian Alps, Biodiversity & Ecology 4: 167-171. https://doi.org/10.7809/b-e.00072.

- Rösler, S.; Olleck, M.; Ewald, J. (2020): Klimaforschung auf Otto Sendtners Spuren – mit Citizen Science die Baumgrenzen in den Bayerischen Alpen untersuchen, Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 85: 159-172.

- Sendtner, O. (1854): Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie und mit Bezugnahme auf die Landeskultur. München: Literarisch-artistische Anstalt.

- Walentowski, H.; Fischer, A.; Kölling, C.; Türk, W.; Rumpel, A.; Ewald, J. (2020): Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns: 4., überarbeitete Aufl. Freising: Geobotanica-Verlag.

- Welk, E.; de Rigo, D.; Caudullo, G. (2021): Sorbus aria in Europe: distribution, habitat, usage and threats, in Jesús. San-Miguel-Ayanz et al. (eds) European atlas of forest tree species. Reprinted. Luxembourg: Publication Office of the European Union, S. 174-175. https://ies-ows.jrc.ec.europa.eu/efdac/download/Atlas/pdf/Sorbus_aria.pdf.

Weiterführende Informationen

Autor

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden