LWF aktuell 146

Kreatives Totholzmanagement - Mit geringem Aufwand viel erreichen

von Ludwig Straßer, Norbert Wimmer, Anna Kanold und Volker Zahner

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Ein Gartenbaumläufer und ein Zaunkönig streiten um einen Nistplatz in einer Rindentasche eines Hochstumpfes (© N. Wimmer, LWF)

Totholz ist sowohl für eine erfolgreiche Wiederbewaldung als auch für den Schutz von Waldarten von großer Bedeutung. Ein auf alle Bestandesphasen abgestimmtes Totholzmanagement bringt sowohl betriebswirtschaftliche als auch naturschutzfachliche Vorteile. Schadflächen durch Borkenkäferbefall werden zunehmend größer und prägen z. B. im Frankenwald bereits das Landschaftsbild. Bei aller Notwendigkeit einer waldschutzwirksamen Räumung von Schadflächen sollte dennoch ausreichend Totholz auf allen Schadflächen verbleiben.

Bereits vor über einem Vierteljahrhundert benannte Scherzinger (1996) die entscheidenden „Urwaldmerkmale" mit einer erstaunlichen Klarheit: Nach der Unversehrtheit des Waldbodens nennt er schon an zweiter Stelle die Präsenz von Totholz als bedeutendes naturschutzrelevantes Kriterium. Er zitiert Franklin (1992), der betont, „dass auf natürlichen Freiflächen Unmengen an Strünken, Bruchholz, liegenden Stämmen sowie Jungpflanzen übrigbleiben, die als ›biologisches Erbe ‹ einen ausreichenden Anteil der biologisch-ökologisch wirksamen Substanz aus dem ehemaligen Waldbestand in den Folgebestand hinüberretten. Damit ist sichergestellt, dass die Reorganisation des neuen Waldes sehr viel rascher erfolgt." Seither wurden zu diesem Thema enorm viele Forschungsarbeiten durchgeführt (Lachat et al. 2013; Lettenmayer et al. 2022;.Pietsch et al. 2023; Seibold et al. 2018; Zahner 1999), welche alle die Wichtigkeit von Totholz hinsichtlich Biodiversität im Wald untermauern. Durch Zersetzung liefert Totholz Calcium und Magnesium, speichert Wasser und kann den ph-Wert im Oberboden unter dem Totholz um bis zu einer pH-Stufe erhöhen, wovon v.a. Schnecken (Mollusken) in bodensauren Buchenwäldern profitieren (Müller et al. 2005). Vielen Arten wie Amphibien oder Laufkäfern dient Totholz ferner als Tages- und Überwinterungsversteck.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Für die Schaffung dieses Hochstumpfes sprechen mehrere Gründe. Nicht zuletzt sollte auch der bereits ausgefaulte Stammfuß ein Grund gewesen sein (© N. Wimmer, LWF)

Bei der Analyse von Hochstümpfen (Zahner et al. 2020) fand man im Totholz einen soliden Grundbestand an Antagonisten (Gegenspieler zu Schädlingen), der dazu beitragen kann, Kalamitäten abzupuffern. Zahner et al. (2020) schlussfolgert daraus: „Hochstümpfe tragen also auch zur Resilienz von Wirtschaftswäldern bei". Totholz im Wald ist also nicht nur praktizierter Naturschutz, sondern ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Ausgangssituation für waldbauliche Maßnahmen und resilientere Wälder. Adelmann et al. (2020) haben mit dem Slogan „Fördern was da ist – Zulassen, was entsteht – Schaffen was fehlt!" diese Aspekte sehr griffig zusammengefasst. Entscheidend ist, wie die Schaffung und der Erhalt von Totholz in allen Phasen eines Bestandeslebens umgesetzt werden kann.

Fördern und belassen – Wege zur Anreicherung von Totholz

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Deutliche Zeichen für eine bereits erfolgte Besiedlung durch Ameisen oder xylobionte Käfer sind die Hackspuren des Schwarzspechts (links). Rechts: Nest des Zaunkönigs im Hackstollen. (© N. Wimmer, LWF)

Biotopbäume als Aspiranten für künftiges Totholz zu fördern bedeutet, sie in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen in die Bestände zu integrieren und sie je nach ihrer ökologischen Bedeutung sogar gezielt durch Entnahme von Bedrängern zu sichern. Je älter und stärker Biotopbäume sind, umso mehr Strukturen (Spalten, Rindentaschen oder Höhlen) weisen sie in der Regel auf. Die ökologische Wertigkeit eines Baumes steigt mit seinem Alter, seiner Dimension und seinen Strukturen (Winter et al. 2015). Mit zunehmendem Alter erhöht sich auch der Anteil von Totholz an lebenden Bäumen. Werden lebende Biotopbäume vom Wind geworfen bzw. brechen Baumteile davon ab, wird per Definition aus diesen Teilen Totholz (Kraus & Krumm 2013). Biotopbäume stellen damit eine wichtige Quelle für Totholz dar. Der Übergang von Biotopbaum zu Totholz ist daher in der Realität fließend.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Auch in Naturschutz-Fragen wie beim Erhalt von Biotopbäumen und Totholz beraten die Förster der Forstverwaltung. (© N. Wimmer, LWF)

Eine besondere Form von Totholz stellen vom Wind geworfene Bäume mit aufgeklapptem Wurzelteller dar. Sie sind ein wichtiges Strukturelement in unseren Wäldern, da sie rohbodenbesiedelnden Insektenarten sowie z. B. dem Zaunkönig oder auch dem Rotkehlchen Brutmöglichkeiten bieten. Viele der Wurzelteller klappen mangels eines Gegengewichts zurück, sobald der Stamm abgetrennt wird. Belässt man jedoch mehrere Meter oder den ganzen Stamm am Wurzelteller, so bleibt er dauerhaft aufgeklappt. Diese in Urwäldern sehr häufige Struktur ist in Wirtschaftswäldern selten und sollte wo immer möglich erhalten werden.

Proaktiv Strukturen und Totholz schaffen

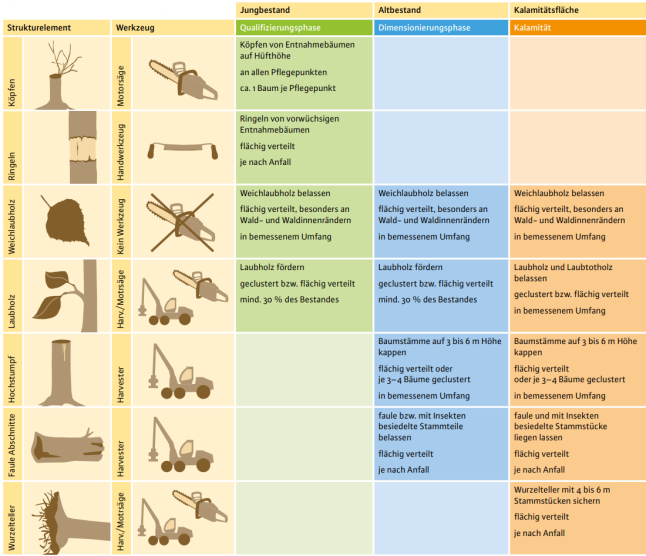

Abb. 6: Strukturelemente, die in den verschiedenen Altersphasen eines Waldbestandes erzeugt werden. (© LWF)

Jungbestandspflege

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Geringelte Aspe (© N. Wimmer, LWF)

Eine ebenso bewährte Methode ist das Ringeln von Bedrängern. Bei verspäteten Pflegeeingriffen lässt sich eine geeignete Bestandesstruktur damit stabil halten, da die geringelten Bäume nur langsam absterben. Ringeln eignet sich vor allem bei sehr starken Entnahmebäumen, da so die Freistellung allmählich erfolgt. Eine der genannten Pflegemethoden – Köpfen oder Ringeln – könnte in der Jungbestandsphase zum Beispiel an jedem Pflegepunkt bei mindestens einem Entnahmebaum angewendet werden.

Ältere Bestände

Mit Hilfe der Hochstümpfe kann es zeitweise gelingen, eine „Basisausstattung" an Mikrohabitaten und Totholz zu schaffen, um das Fehlen von Biotopbäumen zu überbrücken. Bei regulären maschinellen Durchforstungen sollte daher den Maschinenführern die Anweisung gegeben werden, oben beschriebene Bäume nicht bodennah zu fällen, sondern auf einer Höhe von drei bis sechs Metern zu kappen und somit die bereits durch Insekten und Pilze besiedelten Stammabschnitte stehend zu belassen. Bereits Bäume ab ≥ 30 cm BHD liefern so einen deutlichen Beitrag zum Artenschutz (Zahner et al 2020).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Auf ganzer Fläche belassene Hochstümpfe in einem Privatwald in Ober-franken (© N. Wimmer, LWF)

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: Eine besondere Form von Totholz stellen vom Wind geworfene Bäume mit aufgeklappten Wurzeltellern dar. (© N. Wimmer, LWF)

Kalamitätsflächen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 9: Geköpfte Linde in einem Jungbestand. Im Laufe der Jahre haben sich bereits Mikrohabitate wie kleine Faulhöhlen und in diesem Fall sogar ein Wasser-topf gebildet. (© N. Wimmer, LWF)

Diese Maßnahmen erhalten und schaffen schnell wertvolle Totholzvorräte auf den Schadflächen, sie vermindern aber auch Rückekosten und sparen wertvolle Zeit bei der Aufarbeitung, da es sich meist um Defizitsortimente oder Kleinmengen handelt, die bestenfalls kostendeckend vermarktet werden können.