LWF aktuell 153

35 Jahre bayerische Waldklimastationen

von Stephan Raspe und Klaas Wellhausen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Freilandmesstelle der WKS Freising mit meteorologischen Messgeräten und Niederschlags-sammlern (© T. Hase, StMELF)

Als 1990 der Testbetrieb an den ersten Waldklimastationen (WKS) in Bayern begann, war das langfristige intensive Umweltmonitoring im Wald geboren. Grund genug nach 35 Jahren auf die Entstehung und die damaligen sowie heutigen Zielsetzungen unserer Waldklimastationen zu schauen. Welche Personen waren und sind beteiligt, um das umfangreiche Messprogramm am Laufen zu halten? Wie werden valide Messwerte für die Politik, Wissenschaft und die forstliche Praxis bereitgestellt? Und wie stellt sich dieses Monitoringprogramm den Herausforderungen in einer sich immer schneller wandelnden Umwelt? In insgesamt drei Beiträgen wollen wir die bayerischen Waldklimastationen genauer beleuchten. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Ursprünge des Messprogramms bis heute.

Kennen Sie die bayerischen Waldklimastationen? Sicher, denn seit dem Heft Nr. 55 im Jahr 2006 finden Sie in jeder LWF aktuell Ausgabe den Witterungs- und Bodenfeuchtereport der Waldklimastationen inklusive Einwertung der Wetterereignisse der letzten Monate in ihrer Wirkung auf den Wald in Bayern. Und auch zu den Auswirkungen von Schwefel-, Stickstoff- oder Säureeinträgen in die Wälder oder zu Wachstums- und Vitalitätsreaktionen von Bäumen konnten Sie in der LWF aktuell und in den Waldzustandsberichten immer wieder kleine und große Artikel lesen – Ergebnisberichte, die auf Messwerten der Waldklimastationen beruhen. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Waldklimastationen wollen wir einen Einblick in das Innere des intensiven forstlichen Umweltmonitorings in Bayern geben. Doch schauen wir zunächst, wie alles begann.

Aufschwung der Waldökosystemforschung

Die heftigen gesellschaftlichen Diskussionen über das Waldsterben in den 1980er Jahren wurden von einem enormen Aufschwung der Waldökosystemforschung und einer intensiven umweltpolitischen Debatte begleitet. Als Ursache für die damals als „neuartige Waldschäden" bezeichneten, weit verbreiteten Vergilbungs- und Verlichtungserscheinungen der Baumkronen wurden maßgeblich Umwelteinflüsse ausgemacht. Insbesondere Schadstoffeinträge und der sogenannte „saure Regen" wurden als Ursachen vermutet. Vor diesem Hintergrund wurde zunächst ab 1983 die jährliche Waldzustandserhebung und ab 1987 auch die erste Bodenzustandserfassung auf einem systematischen Raster über ganz Bayern eingeführt. Um die Wirkung der Umwelteinflüsse auf den Wald untersuchen und monitoren zu können, wurde auf Grundlage von Beschlüssen des Bayerischen Landtages von 1984, 1986 und 1991 als Ergänzung zu den beiden Beobachtungsnetzen „Waldzustanderhebung" und „Bodenzustandserhebung" das Intensivmessnetz der Waldklimastationen aufgebaut. Die Erfahrungen der Waldschadens- und Waldökosystemforschung in den 1980er-Jahren und die offenen Fragen zu den Auswirkungen des sauren Regens führten zu dieser Entscheidung.

Ein bayernweites Messnetz entsteht – die Dokumentation an den Waldklimastationen beginnt

Der Aufbau der ersten Messeinrichtungen an zwei Standorten begann bereits im Jahr 1989. Die ersten Wasserproben, die im Labor analysiert wurden, stammen von der WKS Mitterfels. Es handelt sich um Sickerwasserproben vom 09.10.1990.

Noch im selben Jahr folgte die Beprobung des Bodenwassers an den WKS Ebersberg (17.10.90), Riedenburg (24.10.90) und Altdorf (14.11.90). Im November 1990 begann an diesen vier Stationen dann auch die Depositionsmessung, also die Messung der Stoffeinträge über Regen, Nebel und Stäube. Auch die meteorologischen Messungen auf der Freifläche starteten noch im selben Jahr. Bis zum Jahr 1997 wurde das Messnetz auf 22 Stationen ausgebaut. Als letzte Waldklimastation wurde die Messstelle im damaligen Forstamtsbereich Kreuth in den oberbayerischen Flyschalpen eröffnet.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Schwefeleinträge in den Beständen der Waldklima-stationen (© LWF)

In einer Pressemitteilung von 1990 schrieb der damalige Bayerische Landwirtschaftsminister Simon Nüssel „Mit dem Waldklimamessnetz werden Forstleute und Wissenschaftler über ein Beobachtungssystem verfügen, das die wesentlichen Daten zur Einschätzung des Wachstums und der Vitalität der Wälder liefert. Es wird auch möglich sein, frühzeitig Klimaveränderungen im Wald, die aktuelle Schadstoffbelastung der Niederschläge, Bodenfeuchtigkeit und Qualität der Sickerwässer in das Grundwasser zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Wälder einzuleiten". Damit wäre „eine entscheidende Voraussetzung zur Erhaltung des Ökosystems Wald" geschaffen. Nüssel betonte schon damals das große Potenzial der Waldklimastationen, die sich nunmehr seit 35 Jahren als zuverlässiges Instrument der Umweltbeobachtung im Wald bewährt haben.

In den 1990er-Jahren lag der Fokus des Monitorings noch auf den Auswirkungen von Schadstoffeinträgen aus der Luft in Zusammenhang mit dem aus heutiger Sicht so genannten „Waldsterben 1.0". Durch die damals ergriffenen Luftreinhaltemaßnahmen konnten die Luftverschmutzung mit SO2 und damit der „schwefelsaure Regen" inzwischen weitgehend reduziert werden (Abbildung 3).

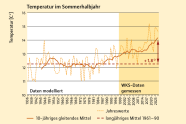

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurden die Folgen der globalen Erwärmung und des Klimawandels immer spürbarer und auch an den Waldklimastationen nachweisbar (Abbildung 4). Die damit verbundenen Auswirkungen auf den Wald nehmen zu und es wird inzwischen vom neuen „Waldsterben 2.0" gesprochen. Wie Landwirtschaftsminister Nüssel bereits 1990 prognostiziert hatte, liefern die WKS bis heute wichtige Daten für faktenbasierte politische und waldbauliche Entscheidungen.

Das Programm der bayerischen Waldklimastationen steht dabei jedoch nicht für sich allein, sondern ist in das umfangreiche Waldmonitoring in Bayern (s. LWF aktuell 82, S. 4–8) integriert. Enge Verknüpfungen bestehen vor allem zu den Bodendauerbeobachtungsflächen im Wald sowie zu den Programmen der Kronen- und Bodenzustandserfassung. Aber auch im nationalen Kontext sind die Waldklimastationen der bayerische Beitrag zum bundesdeutschen Netz des intensiven forstlichen Umweltmonitorings im Rahmen der Verordnung zum forstlichen Umweltmonitoring (ForUmV). Darüber hinaus sind die bayerischen Waldklimastationen Teil des internationalen Level 2 Messnetzes des ICP Forests auf Grundlage der Genfer Luftreinhaltekonvention (UN-ECE CLRTAP).

Aufbau und Betrieb der Stationen wurden bis 2007 von der Europäischen Union kofinanziert. Heute werden die Waldklimastationen ausschließlich von der bayerischen Forstverwaltung finanziert.

Kernorte nationaler und internationaler Forschung

Das Programm der Waldklimastationen verfolgte von Anfang an das Ziel, die komplexen chemischen, physikalischen und biologischen Prozesse im Waldökosystem zu erfassen und zu dokumentieren – sowohl unter den aktuellen als auch unter den zukünftig zu erwartenden Umweltbedingungen. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Neben dem Stoffhaushalt (Einträge, Stoffbewegung im Boden bis zum Grundwasser) werden die meteorologischen Einflussgrößen und der Wasserhaushalt (Verdunstung, Bodenwasserspeicher, Sickerwasserspende) des Waldes untersucht. Gleichzeitig werden am selben Ort die Reaktionen der Waldbäume auf äußere Einflüsse erfasst, z. B. anhand von Zuwachsmessungen, Vitalitätsansprachen, Ernährungsdiagnostik oder der jahreszeitenabhängigen Entwicklung (Abbildung 2).

Wichtig dabei ist, dass das Programm auf Dauer angelegt ist, weil nur langfristige Messungen belastungsbedingte Veränderungen in komplexen Wirkungsgefügen wie dem Waldökosystem erkennen lassen.

Die Waldklimastationen sind aber auch wichtige Kernorte der forstlichen Forschung – heute würde man von »Reallaboren« sprechen. So ist dort auch ein Teil der bundesweiten Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) und der Internationalen Phänologischen Gärten (IPG) angesiedelt. Außerdem werden die Forschungsbestände der WKS von nationalen und internationalen Forschern genutzt, die ihre Projekte mit an den Stationen erhobenen Grunddaten ergänzen. Damit wird das Ziel, die forstökologische Forschung in den Wäldern Bayerns zu bündeln und Synergien zu nutzen, unterstützt und seit 35 Jahren hervorragend umgesetzt.

Die Motoren der Waldklimastationen

Auf Veranlassung von Dr. Robert Holzapfl, des seinerzeitigen Präsidenten der Forstlichen Versuchsanstalt München (heute LWF) haben Dr. Andreas Knorr, Dr. Martin Kennel, Georg Gietl, Dr. Christian Kölling und Winfried Grimmeisen das Konzept für die Waldklimastationen entwickelt. Zusammen mit dem Techniker Günter Rosanitsch und dem Forstingenieur Heimo Neustifter folgte der Aufbau der ersten Stationen. Prof. Dr. Teja Preuhsler hat als Leiter des Sachgebietes „Boden und Klima" die Einbettung in das ICP Forests Netzwerk intensiv vorangetrieben. Unter seiner Leitung wurde das bayerische Netzwerk auch auf seine vorläufige Stärke von 22 Stationen ausgebaut (Abbildung 5). Von Beginn an bis zum Jahr 2003 leitete Dr. Martin Kennel die WKS, bevor Hans-Peter Dietrich diese Funktion für fast 20 Jahre bis zum April 2022 übernahm. Betreut werden die Stationen vor Ort durch Personal der lokalen Ämter für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (ÄELF). Die Betreuungsbeamten und-angestellten sorgen für den reibungslosen Betrieb und stehen in direktem Austausch mit der Programmkoordination an der LWF.

Erwähnt werden sollen auch die weiteren Servicetechniker und -koordinatoren des Programms. Das waren neben den bereits genannten Peter Lürken, Frank Kroll, Valerie Kantelberg, Florian Krüger, Christoph Happe Wagner und Markus Huber. Noch heute übernimmt Hans-Joachim Krause die Organisation des Messbetriebes sowie Michael Rager und Günter Wallerer den technischen Support. Nur durch ihren unermüdlichen Einsatz konnte das Programm bis heute am Laufen gehalten und für die Zukunft fit gemacht werden.

Alle Proben der Waldklimastationen werden in unserem hauseigenen Labor unter der Leitung von Dr. Uwe Blum zuverlässig analysiert. Der außerordentlich hohe Qualitätsstandard wird immer wieder durch Spitzenergebnisse innerhalb von Ringtests, die im Rahmen des internationalen Programms des ICP Forests durchgeführt werden, bestätigt. Wissenschaftlich betreut werden die verschiedenen Programmteile der Stationen von vier Abteilungen der LWF. Derzeit sind das neben den Autoren Dr. Lothar Zimmermann (Meteorologie/Hydrologie), Laura Wachtveitl (Deposition und Bodenlösung), Ulrich Stetter (Waldernährung, Streufall und Luftqualität), Dr. Elke Dietz (Bodendauerbeobachtung) aus der Abteilung 2 „Boden und Klima" sowie Joachim Stiegler (Waldwachstum) und Christoph Josten (Jahrringanalysen) aus der Abteilung 3 „Waldbau und Bergwald". Aus der Abteilung 9 „Forschungsförderung, Inventuren" sind Wolfgang Stöger und Michael Heym für den Bereich Kronenzustand und aus der Abteilung 6 „Biodiversität und Naturschutz" Dr. Thomas Kudernatsch für die Bodenvegetation zuständig. All diese Personen sind die tragenden Stützen des Programms. Zwar können nicht alle Beteiligten namentlich genannt werden, ihnen gilt aber unser ganz besonderer Dank.

Von der Probenahme zur wissenschaftlichen Auswertung

Um den mit den Waldklimastationen verbundenen Arbeitsaufwand zu veranschaulichen, soll hier beispielhaft der Weg einer Wasserprobenahme aus der Deposition oder der Bodenlösung bis zum wissenschaftlichen Ergebnis aufgezeigt werden.

Bei der Probenahme vor Ort werden die Wassermengen auf „Probenlaufzetteln" erfasst und Teilproben in Laborfläschchen abgefüllt. Diese werden gekühlt gelagert. Alle vier Wochen erfolgt der Transport an die LWF. Nach Erfassung der Stoffkonzentrationen jeder Wasserprobe im Labor-Informations-System (LIMS) werden die Daten in der WKS-Datenbank mit den Wassermengen zusammengeführt und nochmals in der Zeitreihe und Gesamtschau geprüft. Um anschließend Stofffrachten berechnen zu können, müssen die Konzentrationen mit den Wassermengen verrechnet werden. Für die Deposition ergibt sich die gefallene Wassermenge direkt aus den flächenrepräsentativen Niederschlagsmengen in den Depositionssammlern. Die Wasserflüsse im Boden werden mit dem Wasserhaushaltsmodell LWF-Brook90 aus den meteorologischen Messdaten der Freifläche berechnet. Aus den gemessenen Stoffkonzentrationen im Wasser und den modellierten Wasserflüssen werden die Stoffflüsse ermittelt. Im letzten Schritt werden dann aus den einzelnen Stoffflüssen Stoffbilanzen für die untersuchen Waldökosysteme erstellt.

Abb. 6: Die wissenschaftliche Betreuung der Waldklimastationen liegt bei der LWF. Die Forschenden untersuchen bzw. erfassen dabei unter anderem den Kronenzustand und Stoffeinträge, führen Bodenanalysen durch oder dokumentieren die Bodenvegetation. (© T. Hase (StMELF), B. Reger (LWF))

Ausbau und Stärkung des Messprogramms für die Zukunft

Da sich die Standortfaktoren und Ansprüche an das Monitoring im Laufe der Zeit stark verändert haben, wurde im Jahr 2021 ein Zukunftskonzept WKS2050 entwickelt, um dem wachsenden Bedarf nach rasch verfügbaren und belastbaren Informationen gerecht zu werden. Vor allem Fragen nach dem Wasserbedarf der Wälder und der Wasserverfügbarkeit im Boden sowie deren Auswirkungen auf die Produktivität und Vitalität stehen vor dem Hintergrund von Baumarteneignung und Erfolg des Waldumbaus im Zentrum des Interesses. Hierzu soll das Messprogramm an den bestehenden Standorten vor allem in Hinblick auf die Erfassung der Bodenfeuchte gestärkt werden. Zu diesem Zweck werden am gleichen Standort weitere Baumartenvergleiche durchgeführt. Dabei erfolgt der Blick insbesondere auf geeignete klimastabile Baumarten – in vielen Fällen eben der Umbau von Fichtenbeständen hin zu Buchen-/Eichen-Waldgesellschaften. Parallel dazu sollen die immer häufiger auftretenden Schadereignisse und -wirkungen durch den Einsatz neuer Methoden (z. B. Saftflussmessungen, Fernerkundung, Drohnenbefliegung, Laserscanning) zeitnah erfasst werden.

Schadereignisse, klimatische Veränderungen und natürliche Alterungsprozesse machen auch vor den Waldklimastationen keinen Halt. An vielen WKS ist es durch die Häufung der Trockenjahre (2015, 2018, 2019, 2022) bereits zu massiven Vitalitätseinschränkungen sowie zu Borkenkäferbefall gekommen. Wir verstärken daher zusammen mit den örtlichen Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) als Flächenbewirtschafter und unseren Betreuern an den ÄELF den Waldumbau zugunsten von klimastabilen Mischwäldern und entwickeln für alle Stationen ein waldbauliches Konzept für die nächsten Jahre. Außerdem sind die Messeinrichtungen, die teilweise bereits über 30 Jahre im Einsatz sind, inzwischen in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Durch diese Maßnahmen werden die Waldklimastationen fit für die Zukunft gemacht.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Dr. Stephan Raspe

- Dr. Klaas Wellhausen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden