Forschungs- und Innovationsprojekt

Neue Wege zu einem grenzüberschreitenden Rotwildmanagement in Zeiten des Klimawandels (Projekt C 37)

Wanderbewegungen zwischen Sommer- und Wintereinständen sind charakteristisch für viele Schalenwildarten – besonders in Lebensräumen mit ausgeprägter Saisonalität. Dabei stellen politische Grenzen für Wildtiere wie den Rothirsch (Cervus elaphus) keine Barriere dar. Insbesondere wenn Sommer- und Wintereinstand in unterschiedlichen Ländern liegen, kann es zu Diskrepanzen zwischen der Populationserfassung und der Jagdstrecke kommen.

Das Projekt betrachtet eine Rotwildpopulation, deren Tiere über administrative Grenzen sowie Staatsgrenzen hinauswandern und so ökologische Prozesse, wie Geburt oder Brunft, sowie wirtschaftlich relevante Ereignisse, wie Verbiss, Schäle oder jagdliche Nutzung, in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen stattfinden.

Projektdaten

Projektleitung: Dr. Wibke Peters

Projektbearbeiter: Dr. Frederik Franke

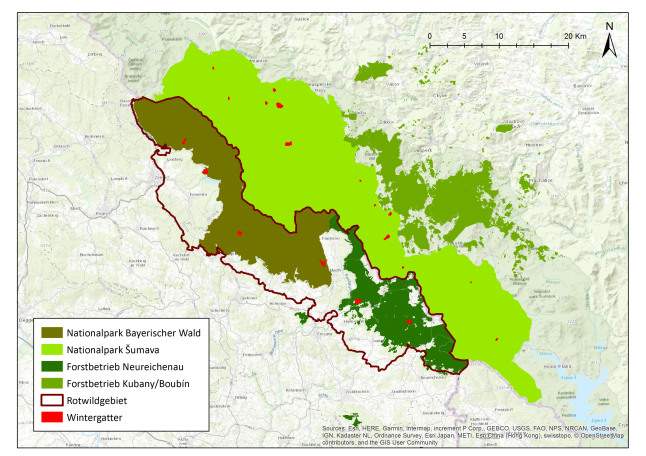

Kooperationspartner: Nationalpark Bayerischer Wald, Nationalpark Šumava, Fortbetrieb Neureichenau (Bayerische Staatsforsten AöR), Forstbetrieb Kubany (Tschechische Staatsforsten)

Laufzeit: Oktober 2017 bis September 2020

Finanzierung: Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 (INTERREG V)

English version

In the border region between Bavaria and the Czech Republic, in the Bohemian Forest ecosystem, estimates of red deer population size are traditionally obtained by counts at feeding stations and in winter enclosures. However, due to climate change, the increasing frequency of mild winters makes this traditional method less and less reliable. In addition to these counts, indicators like browsing and hunting statistics are used, but these statistics are not obtained with standardized procedures.

In this cross-border study, which is funded by the Interreg V program, we apply a broad range of different methods, including GPS telemetry, camera trapping, faecal genotyping and aerial surveys. Our project area includes the area of two national parks, the Bavarian Forest National Park and the Šumava National Park, as well parts of the forestry districts Neureichenau and Kubany. In a first step, 55 female red deer were GPS collared in February/March 2018. In addition, we are monitoring the red deer population with 250 camera traps. The camera trap pictures will be used to estimate population densities with innovative statistical models (e.g. Random Encounter Modelling).

With the help of many volunteers, students and professionals, we systematically searched for red deer faeces and collected samples from every detected pile in summer 2018. Upon genotyping these samples, we will estimate the population size by applying spatial capture-recapture models. This modelling approach is based on the probability to detect faeces from the same individual at different locations. Further data is obtained from an aerial survey which aims to detect red deer from an ultralight plane equipped with an infrared camera. Results from the different survey methods will be compared to recommend a procedure that can be used for a long-term red deer population monitoring in future. Furthermore we will investigate seasonal space use and habitat selection under the consideration of various environmental influences and human-caused effects. A telemetry dataset produced in the years 2002 to 2013 in the same area will allow us to investigate long-term effects and potential effect of climate change.

Publications

Hintergrund

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Besenderung von Rotwild

Letztlich beeinflussen landschaftliche Veränderungen, die im Zuge der Klimaerwärmung vermehrt auftreten, auch das Raumnutzungsverhalten sowie die Populationsentwicklung. So findet Rotwild z. B. auf Sukzessionsflächen, die in Folge von Wetterextremen wie den Sturmtiefs Kyrill und Kolle oder durch Borkenkäferbefall entstehen, günstige Nahrungsbedingungen vor.

Aus Sicht der regionalen Landnutzer ist die potentielle Entwicklung der Rothirschpopulation bedeutsam, da mit steigendem Rotwildbestand auch ein Anstieg der Wildschäden befürchtet wird. Deshalb streben die beteiligten Akteure seit mehreren Jahren an, das Schalenwildmanagement in der Grenzregion zukunftsfähig zu machen. Dazu wurde 2011 eine länderübergreifende Arbeitsgruppe durch die Regierung von Niederbayern ins Leben gerufen, die einmal im Jahr zusammenkommt, um sich fachlich auszutauschen und abzustimmen.

So wurde auch das dem Projekt Neue Wege zu einem grenzüberschreitenden Rotwildmanagement in Zeiten des Klimawandels zugrunde liegende Konzept unter Einbeziehung dieser Arbeitsgruppe entwickelt. Das Kooperationsprojekt soll insbesondere dazu dienen, den Verantwortlichen innerhalb der Region wissenschaftlich abgesicherte Informationen zur Population und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung zu stellen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können sodann die verschiedenen Interessen und Belange (z. B. Land-/Forstwirtschaft, Jagd, Naturschutz, Tourismus) im Rahmen eines integralen Managementansatzes ausgewogen berücksichtigt werden. Das Projekt wird im Rahmen des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014 - 2020 gefördert.

Projektpartner und -gebiet

Abb 2: Übersicht über das Projektgebiet welches die Flächen der Forstbetriebe Kubany (Tschechische Staatsforsten) und Neureichenau (Bayerische Staatsforsten) sowie der beiden Nationalparks Šumava und Bayerischer Wald umfasst. Der Großraum Bayerischer Wald ist einer der zehn behördlich festgelegten Rotwildgebiete, in denen in Bayern Rothirsche vorkommen. Seit der Grenzzaun zwischen Tschechien und Deutschland nicht mehr existiert, können sich die Tiere auf dem gesamten Projektgebiet frei bewegen. In rot sind die Wintergatter dargestellt, in denen der Großteil der Rotwildpopulation überwintert.

Ziele

Um mit Hilfe der gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse das Management gemeinschaftlich gestalten zu können, wird den Verantwortlichen vor Ort ferner eine zweisprachige Kommunikationsplattform zur Verfügung gestellt. Nur wenn das Management auf einer soliden Datenbasis fußt und eine von gegenseitigem Vertrauen getragene, grenzüberschreitende Kommunikation etabliert ist, kann eine an den heutigen Lebensraum angepasste Population gesichert und die Funktionenerfüllung der Ökosysteme sowie die Biodiversität innerhalb der Region bewahrt werden.

Die einzelnen Teilziele des Projektes sind:

- Erfassung der aktuellen Population in Teilgebieten sowie Erprobung moderner Monitoringmethoden, welche auch unter sich verändernden klimatischen Bedingungen anwendbar sind.

- Untersuchung der Raumnutzung sowie Abschätzung der potentiellen Veränderungen im Raum-Zeit-Verhalten und der Populationsentwicklung infolge der prognostizierten Klimaveränderung.

- Etablierung einer überregionalen Informations- und Kommunikationsplattform, um den Daten- und Wissenschaftsaustausch langfristig zu etablieren.

Methoden

Im Rahmen dieses Projekts werden die Größe und Struktur der Rotwildpopulation anhand innovativer Methodik basierend auf DNA-Analysen (Kotgenotypisierung) berechnet. Vergleichend und ergänzend werden auch ein Fotofallenmonitoring und eine Zählung aus der Luft durchgeführt. Die aktuelle Raumnutzung wird mittels GPS-Telemetrie untersucht.

Das Raum-Zeit-Verhalten wird auch unter Zuhilfenahme bereits vorhandener GPS-Daten beleuchtet, welche mit Telemetriehalsbändern im vergangenen Jahrzehnt gesammelt wurden.

Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit können sich die Akteure des Rotwildmanagements künftig mit Hilfe einer internetbasierten Informations- und Kommunikationsplattform vernetzen.

Im Rahmen des Kooperationsprojekts wird das Raum-Zeit-Verhalten des Rotwildes mittels GPS-Telemetrie untersucht. Dazu wurden Anfang 2018 insgesamt mehr als 60 Tiere auf beiden Seiten der Grenze mit Telemetriehalsbandsendern versehen. Die Halsbandsender wurden in Habitaten mit verschiedenen Landnutzungsformen (z. B. Wirtschaftswald, Nationalpark) ausgebracht und zeichnen die Bewegungen der Tiere für wenigstens zwei Jahre auf. Auf diese Weise können verschiedene zeitliche Auflösungen des Verhaltens – von der Tageseinheit bis hin zum Jahresverlauf – untersucht werden. Zusätzlich wird die aktuelle Raumnutzung mit bereits vorhandenen GPS-Daten verglichen. Durch eine Verschneidung der Telemetriedaten mit weiteren Fachdaten können darüber hinaus Fragestellungen zu den Auswirkungen der Landnutzung und des Klimas auf das Raum-Zeit-Verhalten betrachtet werden.

Seit Frühjahr 2018 sind über das gesamte Projektgebiet verteilt 248 Fotofallen im Einsatz. Die Fallen wurden an zufällig berechneten Positionen – nicht aber an Straßen oder Wanderwegen – installiert und werden mittels Infrarotsensor ausgelöst. Der Einsatz von Fotofallen ermöglicht mit minimalem Personalaufwand und ohne das natürliche Verhalten der Tiere zu beeinflussen, eine Erfassung der Populationsdichte und liefert – wenn die Qualität des Fotos dies zulässt – Informationen über Geschlechts- und Altersstruktur. Die an den 248 Standorten exemplarisch gewonnenen Daten können genutzt werden, um mit statistischen Verfahren die Populationsgröße im gesamten Projektgebiet zu berechnen. Die Fotofallen sollen bis Sommer 2019 im Einsatz bleiben.

Für die Beprobung von Rotwildlosung wurden im Sommer 2018 insgesamt 547 km2 des Projektgebiets vom Projektmitarbeitern, eigens dafür eingestelltem Personal, Praktikanten und ehrenamtlichen Mitarbeitern systematisch begangen. Dabei konnten insgesamt ca. 3.300 Proben genommen werden. Die der Losung anhaftenden Darmepithelzellen werden zurzeit genotypisiert, so dass sich im Anschluss jede Losungsprobe einem Individuum zuordnen lassen wird. Auch kann mittels genetischer Analysen das Geschlecht ermittelt werden. Mit Hilfe statistische Verfahren lässt sich über die Rate von sogenannten „Wiederfängen“ – also der Wahrscheinlichkeit mit der Losung vom selben Individuum an verschiedenen Fundstellen beprobt wurde – die Populationsgröße berechnen. Die Kotgenotypisierung gilt als eine sehr verlässliche Methode für die Ermittlung von Wildtierdichten. Da sie aber sehr Personal- und Kostenaufwändig ist, kommt sie nicht als Methode für die regelmäßige Überwachung der Rotwildpopulation im Böhmerwald in Frage. Die Ergebnisse der Kotgenotypisierung sollen auch genutzt werden, um andere Methoden (z. B. das Kamerafallenmonitoring) zu kalibrieren.

Im Spätsommer 2018 wurden Teile der Projektfläche mit Hilfe eines Ultraleichtflugzeugs, ausgestattet mit einem Aufnahmesystem bestehend aus einer Infrarotkamera (IR) und einer hochauflösenden Echtbildkamera (VIS), überflogen. Ein GPS-Navigationsgerät an Bord des Flugzeugs ermöglicht das genaue Abfliegen von vorher geplanten Transekten (Flugrouten) und sorgt für die Verortung der erstellten Aufnahmen. Wildtiere lassen sich auf den erstellten Infrarotaufnahmen als Wärmequelle identifizieren, eine Artgenaue Bestimmung ist dann mit Hilfe der Aufnahmen der Echtbildkamera möglich. Aus der Luft lässt sich aufgrund von dichter Vegetation, durch die weder die Echtbild- noch Infrarotkamera „hindurchblicken“ kann, nie die komplette Population erfassen. Mit Hilfe der Detektionsrate der mit Telemetriehalsbandsendern ausgestatteten Tiere, deren Position zum Zeitpunkt der Befliegung bekannt ist, soll versucht werden eine Entdeckungswahrscheinlichkeit zu berechnen die dann eine Korrektur der Zählergebnisse zulässt.

Ergebnisse

Im Rahmen des Forschungsprojektes kamen unterschiedliche wildbiologische Methoden zur Anwendung. In den folgenden Kurzvideos werden die Methoden erklärt und wissenschaftliche Ergebnisse für den Laien verständlich dargestellt. Die Videos geben dem Interessierten Einblick in die spannende Welt der wildbiologischen Arbeit mit modernen Untersuchungsmethoden. Weitere Videos werden in den nächsten Wochen zur Verfügung gestellt.

Mit Wildkameras lassen sich beindruckende Fotos von Rothirschen und anderen Wildtieren schießen. Natürlich können so auch interessante Verhaltensweisen von Wildtieren dokumentiert werden, die ohne den Einsatz der Kamera-Technik meist im Dunklen geblieben wären. In vielen Jagdrevieren werden Wildkameras eingesetzt, um Informationen über das Vorkommen und Verhalten von Wildtieren zu erhalten. In den Händen von Wissenschaftlern können die Kamerafallen aber noch viel mehr. Maik Henrich – Mitarbeiter und Doktorand beim Nationalpark Bayerischer Wald – erläutert den Einsatz von Fotofallen und präsentiert Ergebnisse zur Populationsdichte und -struktur sowie dem Raumnutzungsverhalten von Rotwild im Böhmerwald-Ökosystem.

Die Nutzung von Kamerafallen zur Erfassung der Populationsdichte und -struktur von Hirschen ![]()

Veröffentlichungen

- Henrich, M.; Franke, F.; Peterka, T.; Bödeker, K.; Červenka, J.; Ebert, C.; Franke, U.; Zenáhlíková, J.; Starý, M.; Peters, W. und Heurich; M. (2021): Future perspectives for the monitoring of red deer populations – a case study of a transboundary population in the Bohemian Forest ecosystem. Silva Gabreta, vol. 27.

- Von Grenzgängern und Zuhausebleibern – LWF aktuell 129